児童手当

5-103

公開日 2023年10月01日

更新日 2024年12月13日

児童手当制度が一部変更になります ※令和6年9月分までの適用となります

令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります。

主な変更点は次の2点です。

(a)現況届の提出が原則不要となります

(b)所得上限限度額以上の場合、手当が支給されません

(a)現況届の提出が原則不要となります

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するものです。これまですべての受給者に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は不要となります。

ただし、次の(1)~(5)にあてはまる受給者は、所得情報等が確認できないため、引き続き現況届の提出が必要です。例年通り現況届を5月末頃送付しますので、期日までにご提出をお願いします。

※期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してくださいますようお願いいたします。

≪現況届の提出が必要な方≫

(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実態と異なる方

(2)児童の戸籍や住民票の登録がない方

(3)離婚協議中で配偶者と別居している方

(4)法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方

(5)その他、町から提出の案内があった方

(b)所得上限限度額以上の場合、手当等が支給されません

児童を養育している人の所得に応じて手当等を支給しています。今回の変更では、所得上限限度額が新設され、所得が一定以上ある場合には令和4年6月分(令和4年10月支払い分)から手当等が支給されません。所得上限限度額については下記のとおりです。

≪所得制限について≫

・児童を養育している方の所得が、下記表の(1)所得制限限度額未満

→児童手当を支給します(10,000円または15,000円)

・児童を養育している方の所得が、(1)以上(2)所得上限限度額【新設】未満

→特例給付を支給します(5,000円)

・児童を養育している方の所得が、(2)以上

→児童手当、特例給付ともに支給はありません

児童手当所得制限額・所得上限額

※扶養親族等に数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

※扶養親族等の数の応じて、限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまでも目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

◆手当等が支給されなくなったあとの取扱いについて

手当等が支給されなくなったあとに所得が制限額を下回った場合、あらためて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。認定請求書の提出がない場合、手当等の支給をすることができません。

≪認定請求が必要なケース≫

・所得が所得上限限度額以上となり、手当等が支給されなくなったが、その後の所得更生により所得が所得上限限度額未満になった

・所得が所得上限限度額以上となり、手当等が支給されなくなったが、次年度の所は所得上限限度額未満になった

児童手当

◆趣旨

児童手当は次世代を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに養育者等に支給するものです。

◆支給対象者

0歳から中学3年生までの子どもを養育している方に支給されます。

◆支払い通知について

児童手当の支払いについて、年間3回(6月・10月・2月)支払通知書を送付していましたが、令和3年6月期支払い分から、経費削減・事務作業の効率化を図るため、町ホームページ・広報誌等によるお知らせに変更させていただきます。

通知方法の変更により、通知は送付いたしませんが、省資源化にもつながりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

なお、今後の支給日・支給額については次のとおりです。奨学金の申請等のために児童手当の受給に係る確認書類が必要な場合などご不明な点は、子育て支援課児童支援担当までお問い合わせください。

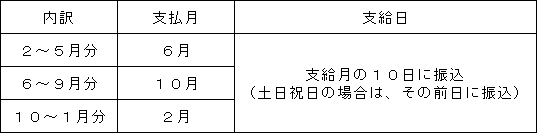

◆支給月・日

◆支給額

第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

◆児童手当額の例

(例1) 15歳(中学3年生)と4歳と1歳の3人の児童がいる場合(合計35,000円)

15歳 第1子 10,000円

4歳 第2子 10,000円

1歳 第3子 15,000円

(例2) 16歳(高校1年生)と9歳と4歳の3人の児童がいる場合(合計25,000円)

16歳 第1子 0円

9歳 第2子 10,000円

4歳 第3子 15,000円

→16歳(高校1年生)以上の児童は児童手当の支給ではありませんが、児童数に含めます。

(例3) 19歳(高校卒業)と10歳と5歳(合計 20,000円)

19歳 ― 0円

10歳 第1子 10,000円

5歳 第2子 10,000円

→19歳(高校卒業)以上の児童は制限上は第1子に入らないため、10歳の児童から第1子として数えます。

(例4) 5歳と3歳の児童がおり、所得制限限度額以上の場合(合計10,000円)

5歳 第1子 5,000円

3歳 第2子 5,000円

(例5) 6歳と3歳の児童がおり、所得上限限度額【新設】以上の場合(合計0円)

6歳 第1子 0円

3歳 第2子 0円

◆手続き

■出生・転入などにより新たに受給資格が生じた場合は、役場窓口で認定請求の手続きを行って下さい。原則、請求した月の翌月分より支給されます。

また、既に受給中の方で、出生などで受給対象の子どもの人数に変更が生じた場合は「額改定認定請求書」の提出が必要です。

・支給開始の特例

請求が出生・転入月の翌月になった場合、出生・転入日の翌日から数えて15日以内に請求したときは出生・転入日の属する月の翌月分より支給されます。

- - - - - - - - - - - - - - - 認定請求に必要な書類 - - - - - - - - - - - - - - - -

・認定請求書(役場窓口にあります)

・印鑑

・請求者名義の預金通帳

・請求者の健康保険証の写し

・請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

・請求者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ‐

◆届出が必要な方

次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください。

・住所、氏名が変更になったとき

・出生などにより支給対象児童が増えたとき

・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

・富士川町外に住民票がある配偶者や児童の住所や氏名が変更になったとき

・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

・受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる時のみ)

・受給者が公務員になったとき

・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

・児童と別居することになったとき 等

※ 公務員の方については勤務先での手続きとなりますので、各勤務先へお問合せください。

(ただし、特定(地方)独立行政法人に勤務する方を除きます)

※ 養育している子どもが町外にお住まいの場合は

別途書類が必要となりますので、お問い合わせください。