○富士川町簡易水道給水条例施行規則

平成22年3月8日

規則第124号

(趣旨)

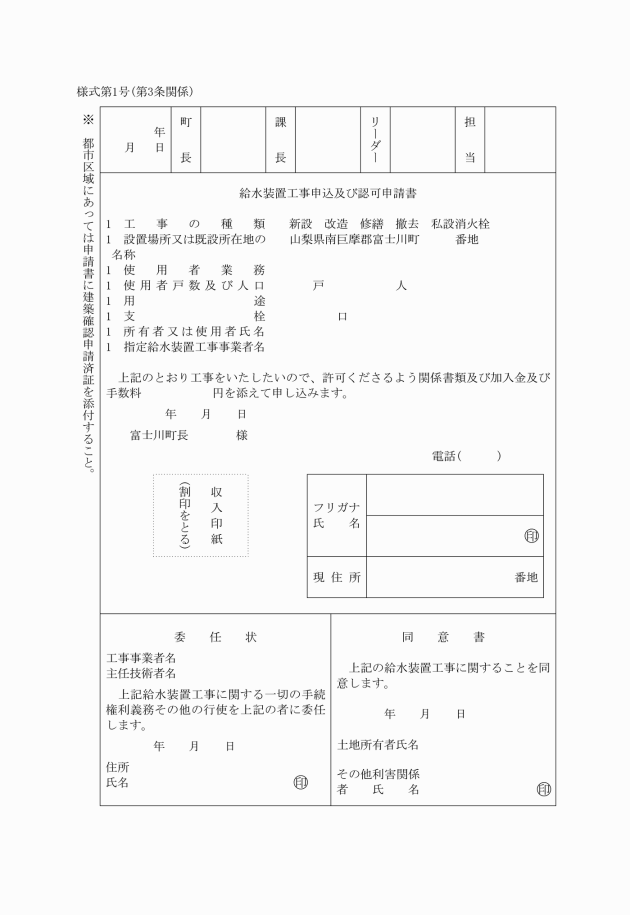

第1条 この規則は、富士川町簡易水道給水条例(平成22年富士川町条例第181号。以下「条例」という。)第44条の規定に基づき、条例の施行に必要な事項を定めるものとする。

(1) 他人の家屋又は土地内に給水装置を設置しようとする場合

(2) 他人の給水装置から分岐しようとする場合

(3) 町長が同意書を必要とする場合

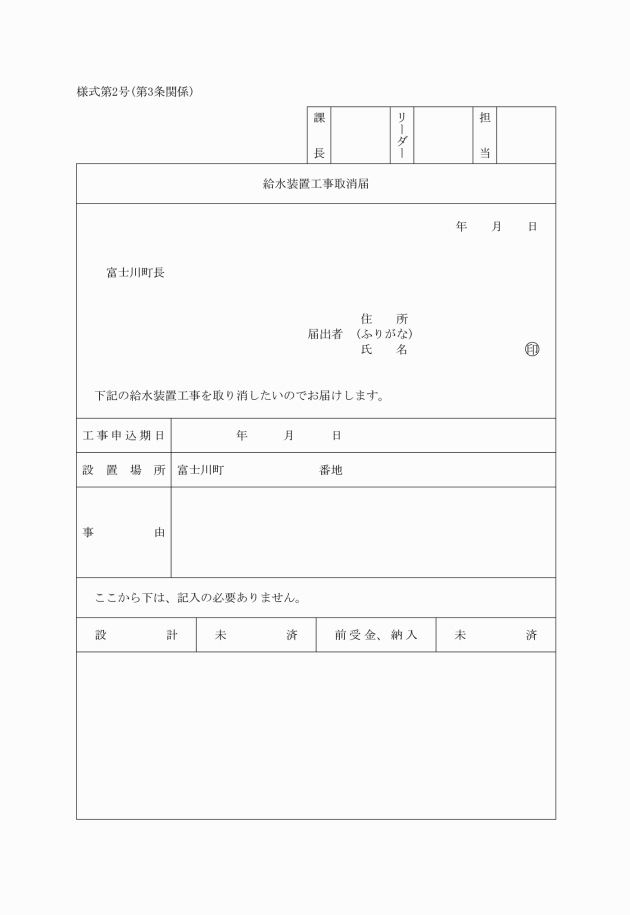

3 給水装置工事の申込みを取り消すときは、給水装置工事取消届(様式第2号)により行わなければならない。

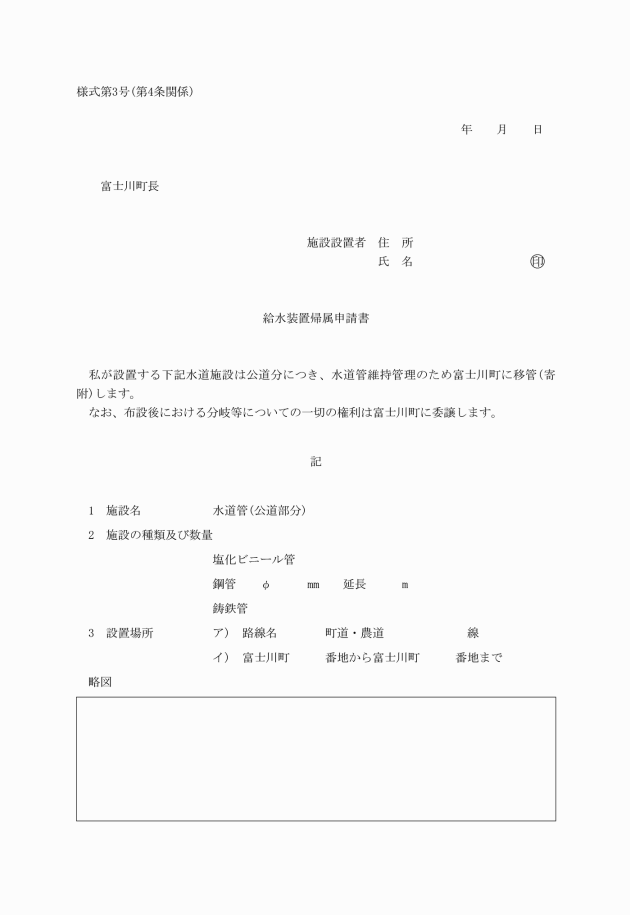

(公道内に縦断的に布設する給水装置)

第4条 条例第5条第2項の規定により、給水装置を帰属する場合は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 給水装置帰属申請書(様式第3号)

(2) 給水装置平面図

(3) 案内図

(給水装置の工事費免除)

第5条 条例第21条第3項の規定により、次の場合は、その工事費を免除する。

(1) 道路部分に属する給水装置の修繕

(2) 宅地内で第1止水まで又はメーターまでの修繕

(3) 町長が必要と認めた改造及び修繕

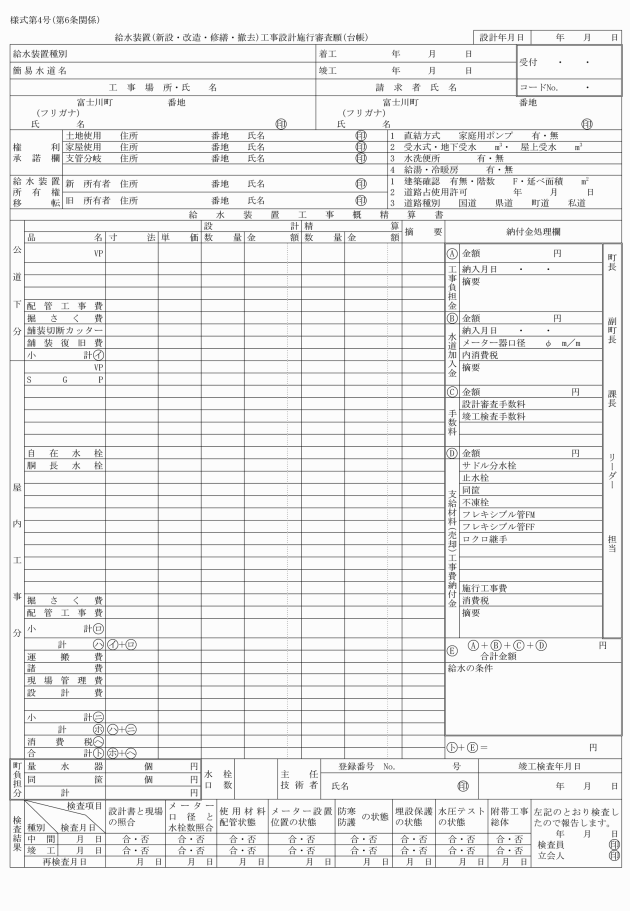

(構造及び材質の審査)

第6条 条例第7条第2項の規定により、あらかじめ町の審査を受けようとする者は、次に定める書類を提出しなければならない。

(1) 給水装置工事設計施行審査願(様式第4号)

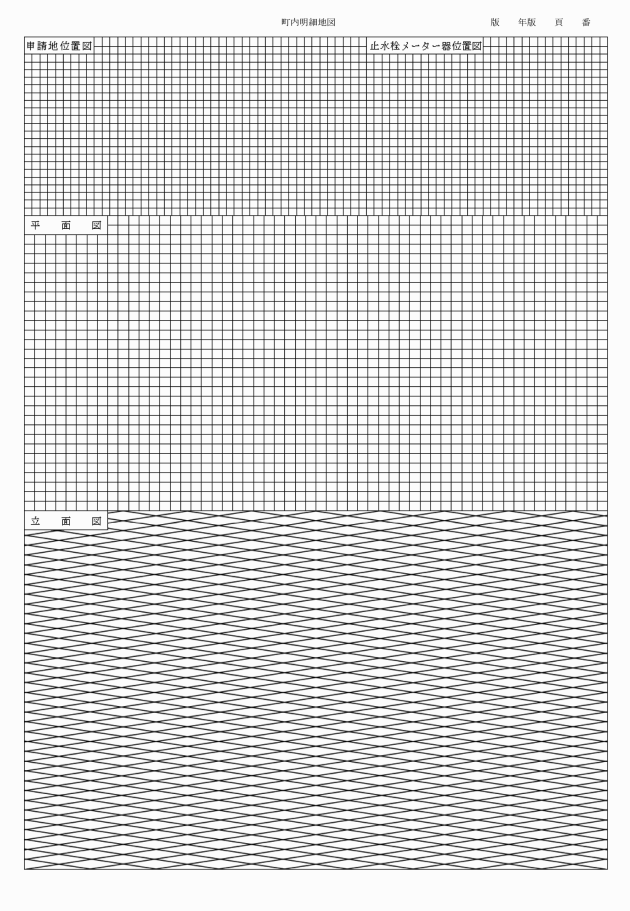

(2) 給水装置設計平面図、立面図及び付近の見取図

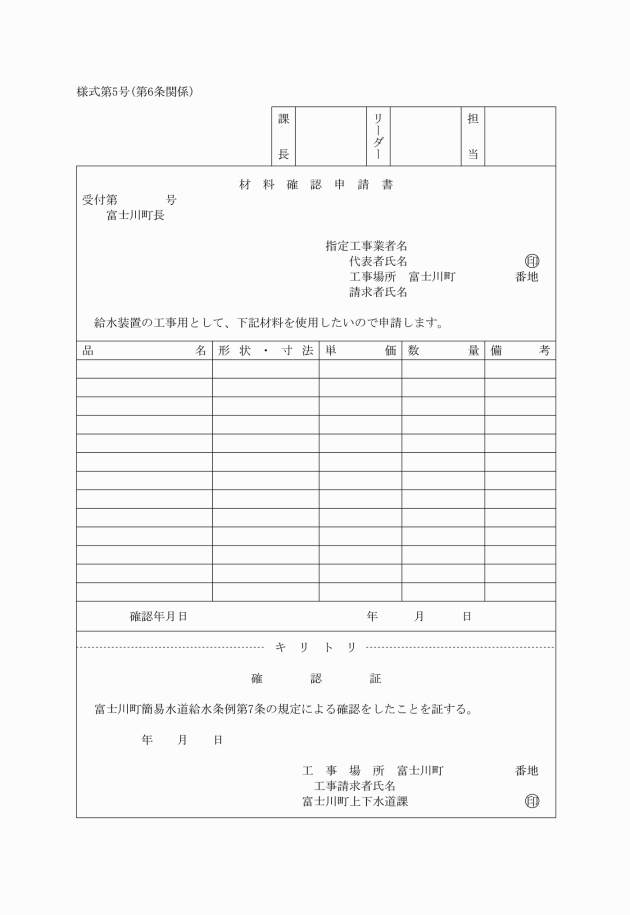

(3) 材料確認申請書(様式第5号)

(4) 道路掘削図及び舗装本復旧図

(5) 道路占用(協議・許可)書

(6) その他町長が必要と認めたもの

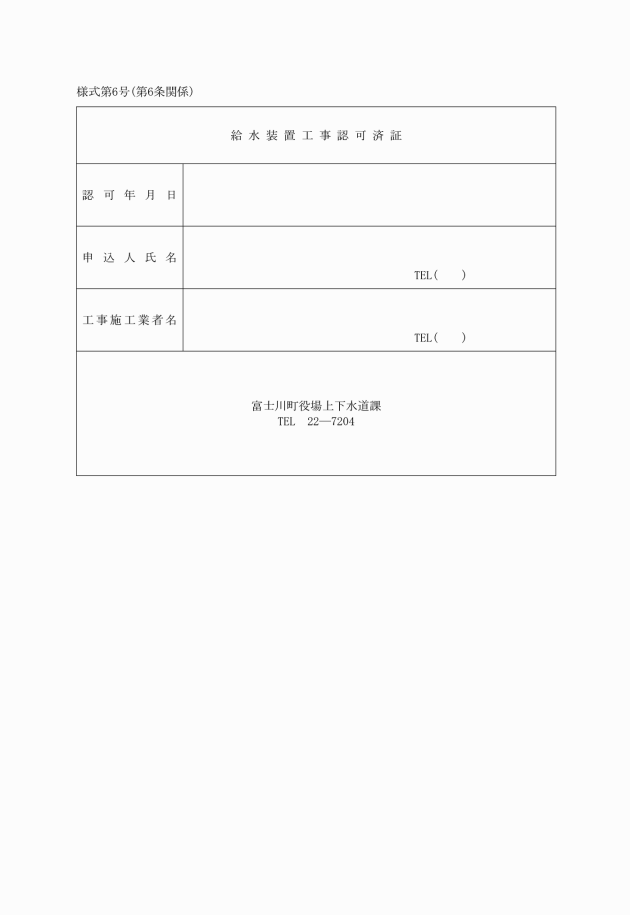

2 設計審査に合格したものについては、給水装置工事認可済証(様式第6号)を交付するものとする。

3 指定給水装置工事事業者は、前項の規定による給水装置工事認可済証を工事の期間中、工事現場の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

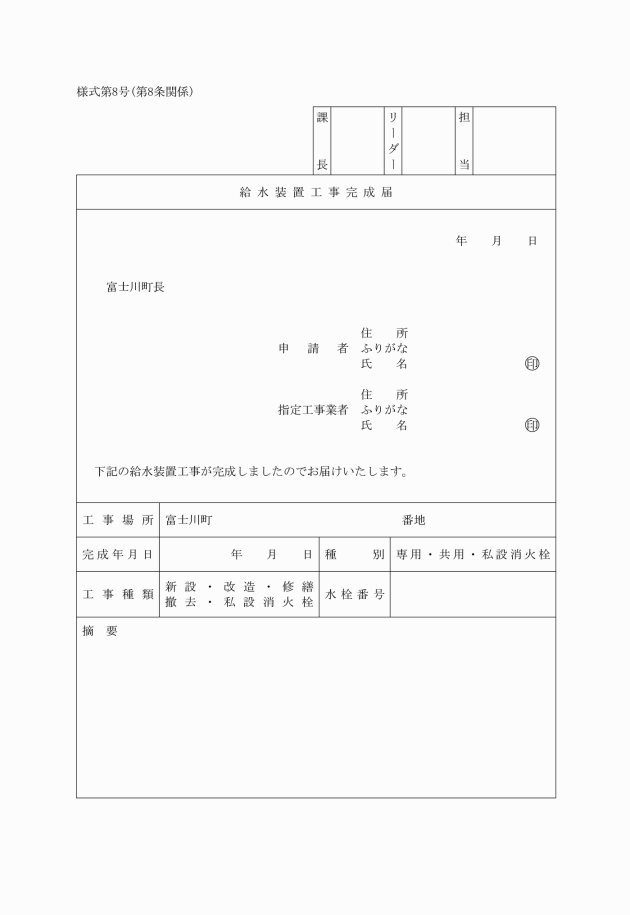

(工事検査)

第7条 条例第7条第2項の規定により、工事検査を受けようとする者は、次に定める書類を提出しなければならない。

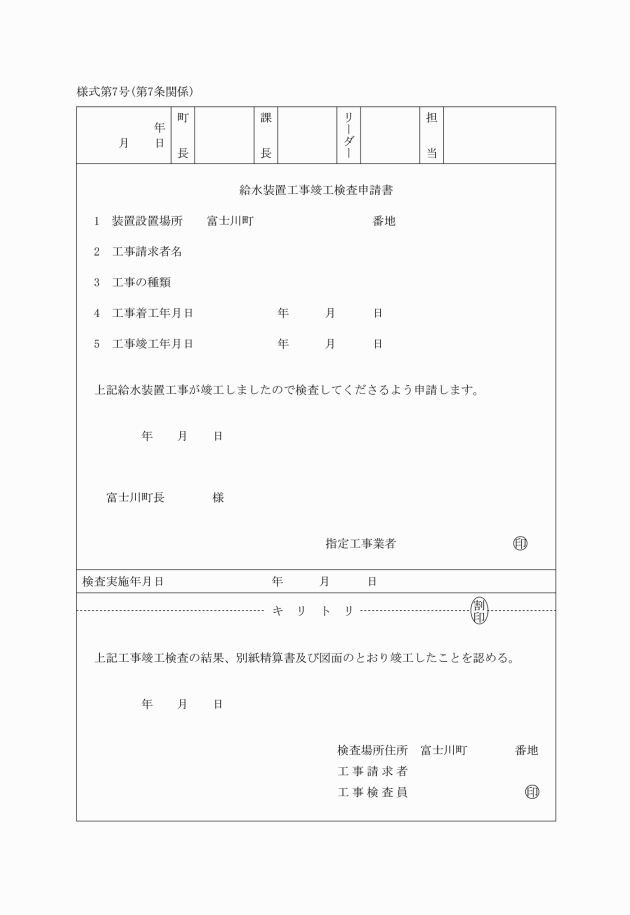

(1) 給水装置工事竣工検査申請書(様式第7号)

(2) 給水装置完成平面図、立面図及び見取図

(3) 給水装置工事使用材料一覧表

(4) 工事写真

(給水装置工事に係る工事費の予納)

第9条 条例第10条に規定する工事費の予納は、水道加入金等納入通知書(富士川町水道事業会計規程(平成22年富士川町水道事業管理規程第10号)様式第12号その2)により納入する。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

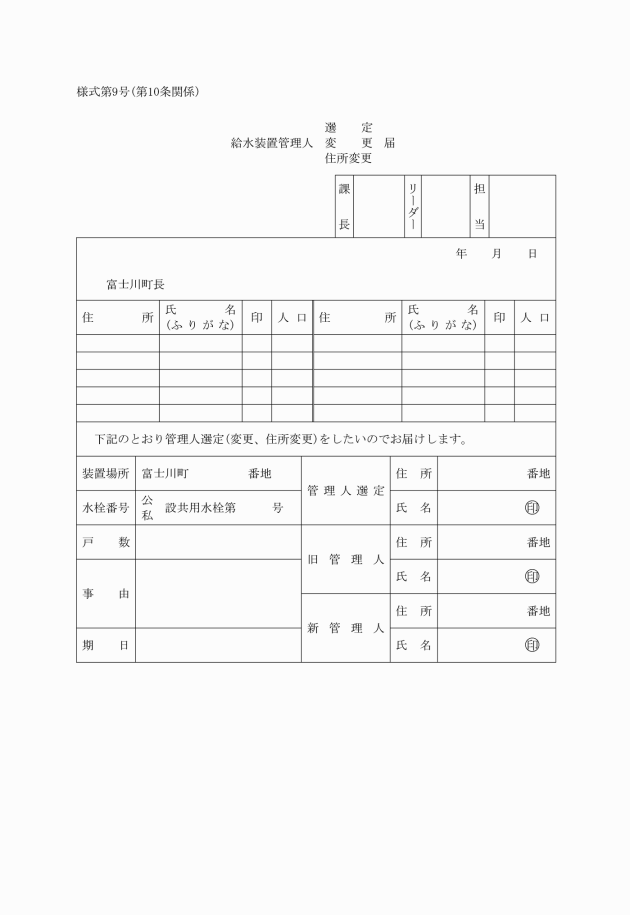

2 アパート等で1個のメーターを通じて、それぞれ給水装置を有する場合においては、町長が管理人を選定させることができる。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、管理人となることはできない。

(1) 未成年者

(2) 成年被後見人及び被保佐人

(3) 水道料金納入について、町長が不適当と認めた者

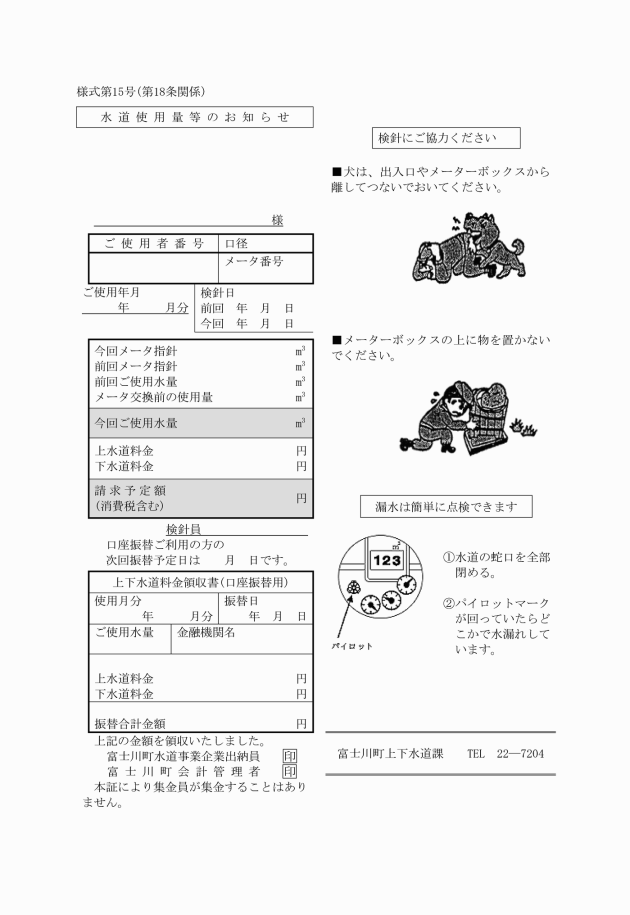

(町のメーターによらない場合の計量)

第11条 条例第17条第1項ただし書の規定により、町長が認めた町のメーターによらない場合の計量は、次によるものとする。

(1) 給水タンクその他容量の定まっているものへの給水は、メーターによらず、その容積をもって計量することができる。

(2) その他町長が特に認めた場合はその方法

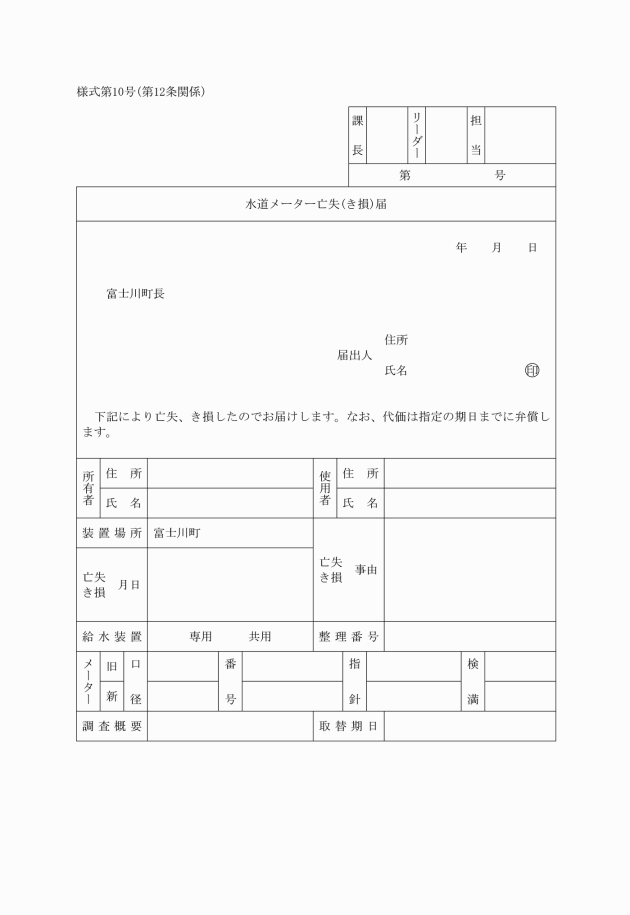

(メーターき損届及び弁償)

第12条 メーターを亡失し、又はき損したときは、水道メーター亡失(き損)届(様式第10号)によって町長に届け出なければならない。

2 条例第18条第3項の規定により、メーターの損害を弁償させようとするときは、町長は、その耐用及び経過年数を考慮して弁償額を定める。

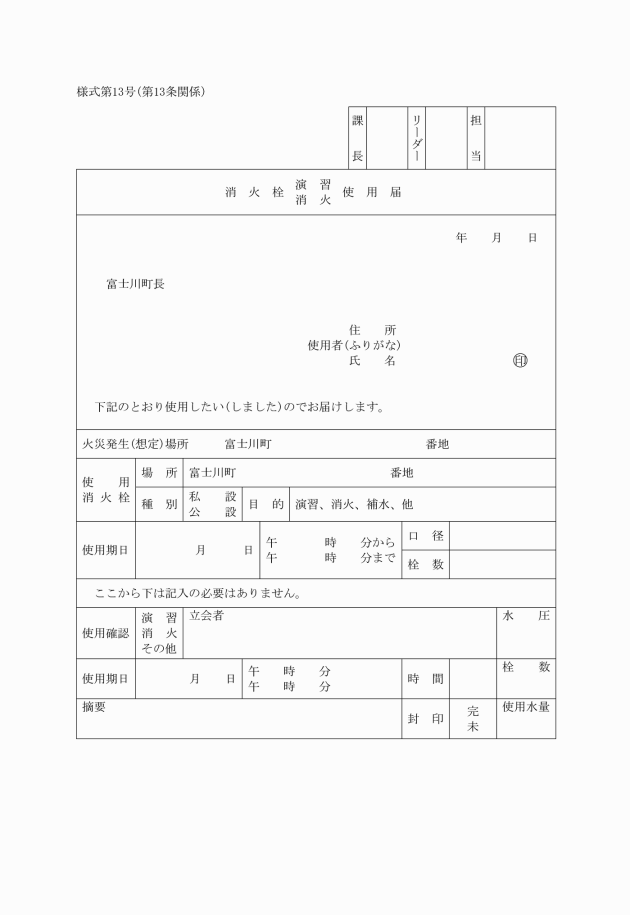

(3) 消火栓を消火演習に使用するときは、消火栓(演習・消火)使用届(様式第13号)により使用者が届け出なければならない。

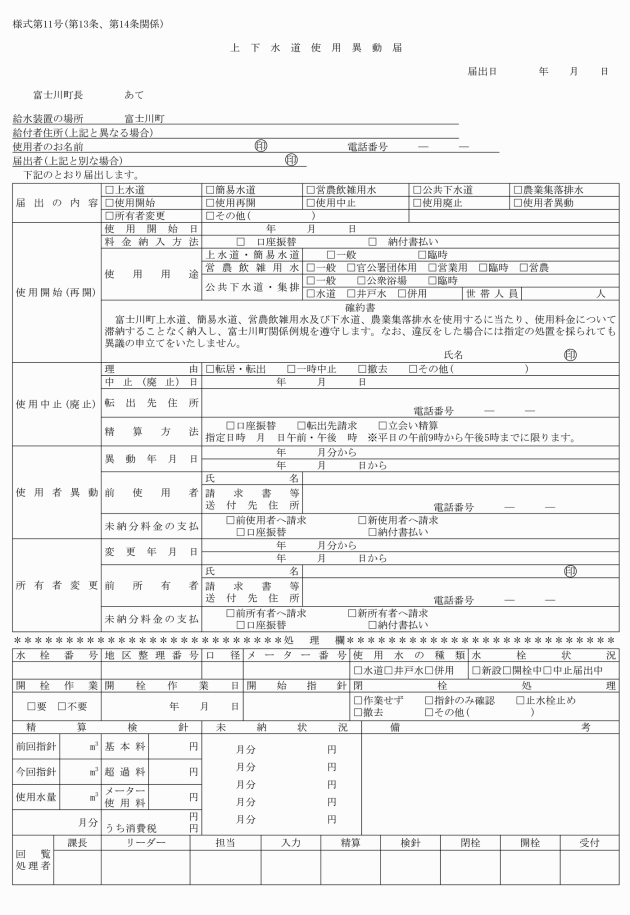

(条例第19条第2項の届出)

第14条 条例第19条第2項の規定による届出及び届出義務者は、次のとおりとする。

(1) 使用中の給水装置の権利義務を継承したときは、上下水道使用異動届により新使用者が届け出なければならない。

(2) 給水装置の所有者に変更があったときは、上下水道使用異動届により新旧所有者が連署して届け出なければならない。ただし、新所有者が土地の取得を証する書類を提示したときは、旧所有者の連署は必要としない。

(3) 消火栓を消火に使用したときは、消火栓(演習・消火)使用届により使用者が届け出なければならない。

(4) 管理人が交替したときは、給水装置管理人(選定・変更・住所変更)届により新旧管理人が連署して届け出なければならない。

(消火栓の取扱い)

第15条 消火栓は、非常時発生のとき又は演習に使用するとき以外は、常に封印しておかなければならない。

(1) 各戸が独立し、生活の本拠を置いて家事用水として使用する場合それぞれ1戸とする。

(2) 事務所、店舗、寄宿舎及び下宿等については、当該事務所等合わせて1戸とする。

(水量の認定)

第19条 条例第26条の規定により、使用水量又は用途を定める場合は、次による。

(1) メーターに異状があった場合は、メーター取替後の使用水量、前年同期の使用傾向等を考慮して定める。

(2) 使用水量が不明のときは、前3箇月の使用水量及び前年同期等の使用傾向を考慮して定める。

(1) 各戸の人口が著しく相違するとき。

(2) その他各戸均等使用とみなすことが適切でないと認めたとき。

(徴収方法)

第20条 条例第30条に規定する料金の徴収は、町長が別に定める納入通知書により納入する。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 条例第31条に規定する加入金及び条例第32条第1項第1号、第2号及び第3号に規定する手数料の徴収は、水道加入金等納入通知書により納入する。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

附則

この規則は、平成22年3月8日から施行する。