○富士川町公有財産管理規則

平成22年3月8日

規則第45号

(趣旨)

第1条 公有財産の取得、管理及び処分については、法令その他に規定するものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(1) 公有財産 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条に規定するものをいう。

(2) 各課等の長 富士川町行政組織条例(平成22年富士川町条例第6号)第1条に規定する課又は所の長をいう。

(公有財産事務の総括)

第3条 管財課長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を図るため、公有財産に関する事務を総括するものとする。

(公有財産に係る事務の処理)

第4条 行政財産に係る事務は、その主管する各課等の長が処理するものとする。

2 普通財産に係る事務は、管財課長が処理するものとする。ただし、町長が別段の定めをしたものについては、この限りでない。

(公有財産の取得の手続)

第5条 各課等の長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、私権の設定又は特殊な義務があるときは、これを消滅させる等必要な措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

2 各課等の長は、公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を具し、町長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類、性質又は取得の方法により、その一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量

(2) 用途及び利用計画

(3) 取得予定価格並びに経費の支出科目及び予算額

(4) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)

(5) 契約方法及びその理由

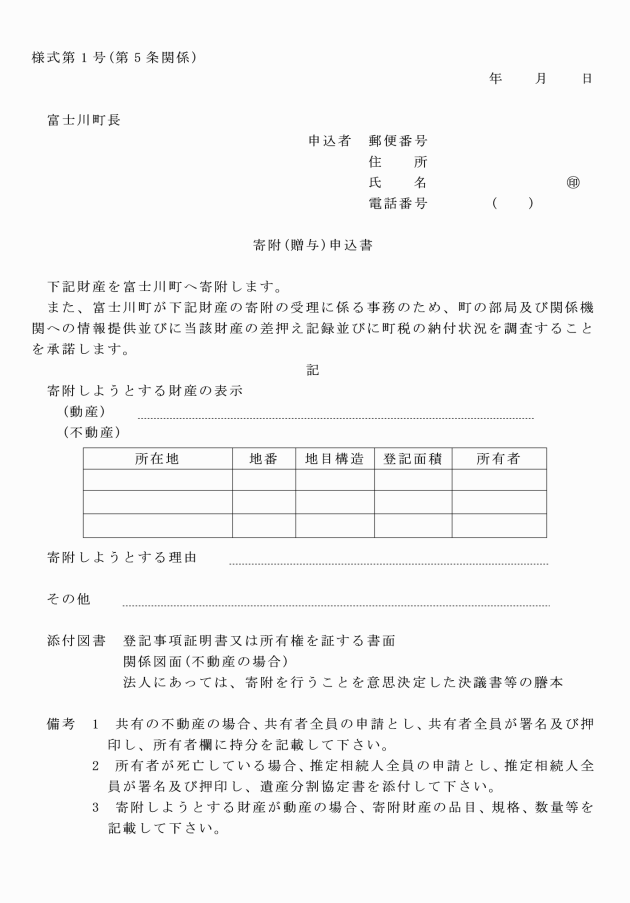

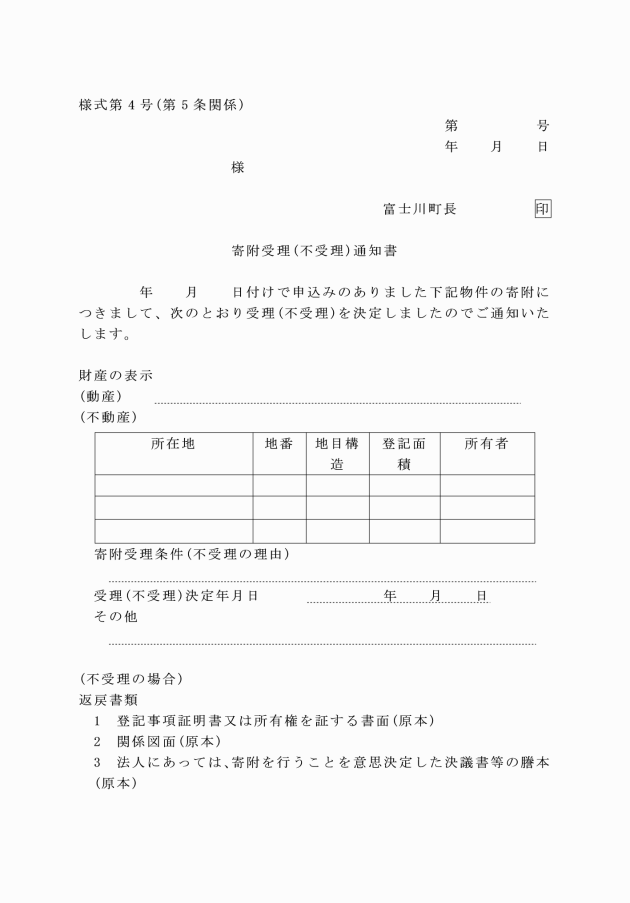

(6) 契約書案又は寄附(贈与)申込書(様式第1号)

(7) 関係公図又は図面等

(8) 登記事項証明書

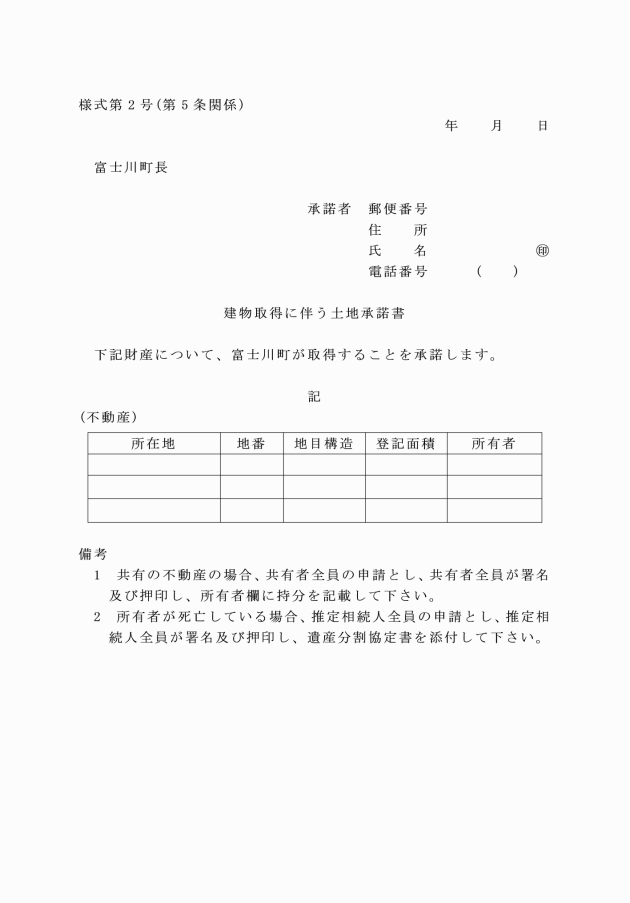

(9) 建物の取得でその敷地が第三者の所有に属する場合は、その土地の面積、所有者の住所及び氏名並びに建物取得に伴う土地承諾書(様式第2号)

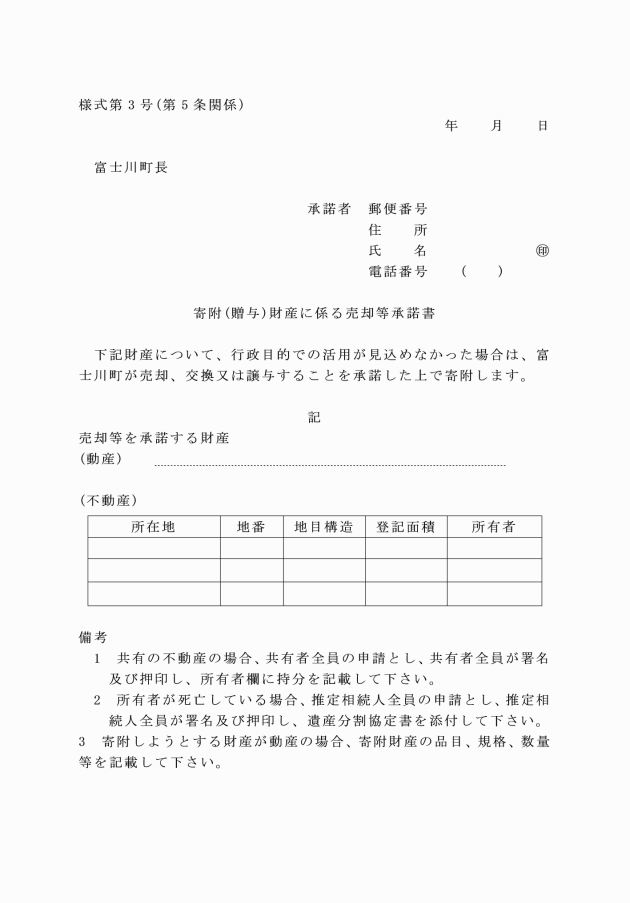

(10) 寄附(贈与)財産に係る売却等承諾書(様式第3号)

(11) その他参考事項

3 各課等の長は、寄附(贈与)による公有財産を受理するときは、次に掲げる事項に該当するものに限るものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 法令等に違反しないもの

(2) 行政の中立性、公平性等が確保できるもの

(3) 宗教的又は政治的団体からの寄附でないもの

(4) 将来に紛争や苦情が発生するおそれがないもの

(5) 将来に多額の維持管理費を要すおそれがないもの

(6) 町で管理することが不適当でないもの

(7) 行政活用価値又は換価価値が見込まれるもの

(8) 農地にあっては、宅地への転用許可が受けられるもの

(登記又は登録及び代金の支払)

第6条 各課等の長は、登記し、又は登録することができる公有財産を取得したときは、速やかにその手続を行わなければならない。

2 取得した公有財産の代金は、登記し、又は登録することができるものについてはその手続完了後、その他のものについては収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(公有財産の管理)

第7条 各課等の長は、その主管する公有財産について随時現況を調査するとともに、次に掲げる事項に留意し、当該財産の効率的な利用及び良好な維持保全に努め、適正な管理をしなければならない。

(1) 使用目的の適否

(2) 公有財産台帳及び関係公図又は図面等と現況との照合

(3) 電気、ガス、給排水及び防火の設備その他施設の良否

(4) 土地の境界の確認

(5) 使用料又は貸付料の適否

2 各課等の長は、その管理する公有財産について異常を発見したときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、重要なものについては、管財課長に報告しなければならない。

(行政財産の所管換え)

第8条 行政財産の所管換えを受けようとするときは、当該財産を管理する各課等の長に合議の上、町長の決裁を受けなければならない。

(行政財産の用途の変更等)

第9条 行政財産を管理する各課等の長は、その管理する行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定は、教育委員会が教育財産(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する財産をいう。以下同じ。)の用途を廃止し、当該財産を町長に引き継ぐ場合について準用する。

(行政財産の使用許可)

第10条 行政財産を管理する各課等の長は、当該財産について法第238条の4第7項の規定による使用許可(以下「使用許可」という。)をしようとするときは、行政財産使用許可申請書(様式第6号)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 使用を許可しようとする財産

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び行政目的を妨げないと認める理由

(4) 使用許可の期間及び許可条件

(5) 使用料の額及びその算定の基礎

(6) その他参考事項

(教育財産の使用許可に係る協議)

第11条 教育委員会は、教育財産について継続して10日以上にわたる使用許可をしようとするときは、あらかじめ町長に協議しなければならない。

(普通財産の貸付け)

第12条 各課等の長は、普通財産を貸し付けようとするときは、普通財産借受申請書(様式第7号)、契約書案及び関係公図又は図面等に次に掲げる事項を記載した書面を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 貸し付けようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量

(2) 貸し付けようとする理由

(3) 貸付料予定額並びに貸付料の歳入科目及び予算額

(4) 貸付料の納付の時期及び方法

(5) 貸付期間

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) 無償又は減額貸付けの場合は、その根拠及び理由

(8) その他参考事項

(普通財産の貸付け以外の使用)

第13条 前条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合について準用する。

(行政財産の貸付け及び私権の設定等)

第14条 第12条の規定は、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定する場合について準用する。

2 教育委員会は、教育財産を貸し付け、又は教育財産である土地に地上権若しくは地役権を設定しようとするときは、あらかじめ町長に協議しなければならない。

(普通財産の譲渡)

第15条 各課等の長は、普通財産を譲渡しようとするときは、契約書案及び関係公図又は図面等に次に掲げる事項を記載した書面を添えて町長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類、性質又は譲渡の方法により、その一部を省略することができる。

(1) 譲渡しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量

(2) 譲渡しようとする理由

(3) 処分予定価格並びに処分代金の歳入科目及び予算額

(4) 代金納付の時期及び方法

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 無償又は減額譲渡の場合は、その根拠及び理由

(7) その他参考事項

(建物等の取壊し)

第16条 各課等の長は、普通財産に係る建物等を取り壊そうとするときは、次に掲げる事項を具し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 取り壊す建物等の所在地、種類、構造及び数量

(2) 取り壊す理由

(3) 取壊し及び撤去に要する経費の予定価格

(4) 前号の経費の支出科目及び予算額

(5) 取壊し後の物件及び敷地等の処置

(6) 関係図面及び写真等

(7) その他参考事項

(交換の手続)

第17条 各課等の長は、普通財産を交換しようとするときは、契約書案及び関係公図又は図面等に次に掲げる事項を記載した書面を添えて町長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類又は性質により、その一部を省略することができる。

(1) 取得及び交換に供しようとする財産の所在地、種類、構造及び数量

(2) 交換しようとする理由

(3) 交換の条件

(4) 交換差金がある場合は、その措置並びに予算科目及び予算額

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録簿の謄本

(7) その他参考事項

(公有財産台帳及び報告)

第18条 管財課長は、公有財産台帳を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の種類又は性質により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 種類及び地目又は構造

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価格

(5) 得喪変更の年月日及び事由

(6) 利用状況

(7) その他必要な事項

2 各課等の長及び教育委員会は、その主管する公有財産について、増減又は異動のあったときは、直ちに前項各号に掲げる事項について、管財課長及び会計管理者に報告しなければならない。

(1) 購入 購入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償価格

(4) 株券 払込金額のあるものは、その額

(5) 出資による権利 出資金額

(6) その他 適正な時価額

(台帳価格の改定)

第20条 前条の価格は、5年ごとにその年の3月31日現在において、町長の定めるところにより公有財産を評価し、その評価により改定をしなければならない。

2 台帳価格の改定は、前項に規定する場合のほか、亡失、損傷その他公有財産の数量及び価格について著しい増減を生じた場合は、その都度行うものとする。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の増穂町公有財産管理規則(昭和57年増穂町規則第4号)又は鰍沢町公有財産管理規則(平成15年鰍沢町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成27年3月30日規則第2号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。