○富士川町産業立地事業費助成金交付要綱

令和5年11月16日

告示第61号

富士川町産業立地事業費助成金交付要綱(令和4年富士川町告示第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、町内において製造業等の立地事業を行う者、本社機能移転等を行う者、情報通信業等の立地事業を行う者及び上質な宿泊施設の立地事業を行う者に対し富士川町産業立地事業費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、活力ある産業集積の促進及び雇用機会の拡大を図り、もって、町の経済の活性化に資することを目的とする。

(1) 製造業等の立地事業 製造業、試験研究所、物流業、データセンター、その他の本町経済の活性化に著しく資するものとして町長が認める事業の用に供する工場又は事業所を町内に設置するものをいう。

(2) 製造業 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる製造業をいう。

(3) 試験研究所 自然科学に関する基礎研究、応用研究又は開発研究を行う施設で日本標準産業分類に掲げる学術・開発研究機関のうち自然科学研究所に分類され、かつ、独立した施設と認められるものをいう。

(4) 物流業 商品の輸送・保管・包装などの事業をいい、日本標準産業分類に掲げる道路貨物運送業、倉庫業及びこん包業並びに卸売業をいう。

(5) データセンター 自己の電子計算機の情報処理機能の全部若しくは一部の提供を行う事業又は委託を受けて自己の施設において顧客の電子計算機の保守若しくは管理を行う事業(これらの事業と一体的に行う事業であって、顧客のためにデータベースの作成若しくは管理その他の情報処理を行う事業又は顧客が行う情報処理に対する支援を行う事業を含む。)をいう。

(6) 医療機器関連産業 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品又は同条第4項に規定する医療機器に関わる製品、部品又は素材を生産し、加工し、開発し、又は研究する産業をいう。

(7) 水素・燃料電池関連産業 水素の製造、輸送・貯蔵若しくは利用に関わり、又は水素を化学反応させることにより電力を取り出す燃料電池に関わる製品、部品又は素材を生産し、加工し、開発し、又は研究する産業をいう。

(8) 航空・宇宙・防衛関連産業 航空機工業振興法(昭和33年法律第150号)第2条第1項に規定する航空機等、衛星、ロケット、地上施設等の宇宙機器又は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和5年法律第54号)第2条第1項に規定する装備品等に関わる製品、部品又は素材を生産し、加工し、開発し、又は研究する産業をいう。

(9) 半導体関連産業 半導体又は半導体製造装置に関わる製品、部品又は素材を生産し、加工し、開発し、又は研究する産業をいう。

(10) ロボット関連産業 物の生産に供される機械器具を製造する事業をいい、日本標準産業分類に掲げるロボット製造業をいう。

(11) バイオテクノロジー利用産業 生物の持つ働きを利用し、人間の生活に役立たせる技術を利用する産業をいう。

(12) 高度先端分野 先端技術の研究開発をするものとして国又は国立研究開発法人(以下「国等」という。)の委託又は補助を受ける事業のうち、医療機器関連産業、水素・燃料電池関連産業、航空・宇宙・防衛関連産業、半導体関連産業、ロボット関連産業又はバイオテクノロジー利用産業に該当するもので町長が認める事業をいう。

(13) 高度先端分野の立地事業 製造業のうち高度先端分野に該当し、当該事業の用に供する工場であり、かつ国等の採択の日から10年以内に操業を開始する工場を県内に設置する事業をいう。

(14) 成長分野 医療機器関連産業、水素・燃料電池関連産業、航空・宇宙・防衛関連産業、半導体関連産業、ロボット関連産業又はデータセンターをいう。

(15) 県外新規立地 県外に工場等を有する者が町内に初めて工場等を設置し、当該工場等における常時雇用労働者に占める正規雇用者の割合及び常時雇用労働者の平均所定内給与額が一定の水準以上である場合をいう。

(16) 本社機能移転等 地域再生法(平成17年法律第24号)に基づく地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について、知事から認定を受けた者が、当該計画に基づく本社オフィス又は研究・研修施設を町内に設置することをいう。

(17) 情報通信業等の立地事業 情報通信業等の用に供する事業所を町内に設置する事業をいう。

(18) 情報通信業等 情報処理に関連したサービスを行う事業所をいい、日本標準産業分類に掲げる情報サービス業及びインターネット附随サービス業並びにコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)第2条第1項に規定するコンテンツのうち、デジタル形式のものを制作する事業をいう。

(19) オフィス設置事業 県内に事業所を有さない者が顧客に直接に対応する機会が特になく、事務処理、管理業務、人事、経理、法務、財務若しくは総務の業務を行うオフィス又は研究・研修施設を町内に設置する事業をいう。

(20) 上質な宿泊施設の立地事業 宿泊業の用に供し、第3条第1項第9号の要件を満たす施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する施設を除く。)を町内に設置する事業をいう。

(21) 宿泊業 日本標準産業分類に掲げる宿泊業のうち旅館、ホテル又はリゾートクラブに分類されるものをいう。

(23) 投下固定資産額 工場等の敷地内においてその事業の用に供するため地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する家屋及び償却資産の取得に要する費用のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる減価償却資産(耐用年数1年未満のもの及び取得価額20万円未満のものを除く。)の総額をいう。ただし、情報通信業等にあっては同条第8号に掲げる減価償却資産(ソフトウェアに限る。)を、オフィス設置事業にあっては同条第8号に掲げる減価償却資産(ソフトウェアに限る。)及び社宅の取得等に要する費用を含めるものとする。

(24) 賃借料 立地事業の用に供する建物及び駐車場等の賃借契約に基づく費用をいう。ただし、情報通信業等及びオフィス設置事業に限り、法人税法施行令第13条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる資産(第8号はソフトウェアに限る。)を含めるものとし、ファイナンスリース契約取引に基づくものについては、別に定める。

(25) 通信回線使用料 立地事業の用に供するインターネット接続費、専用回線、プロバイダ等の通信回線に係る使用料をいう。

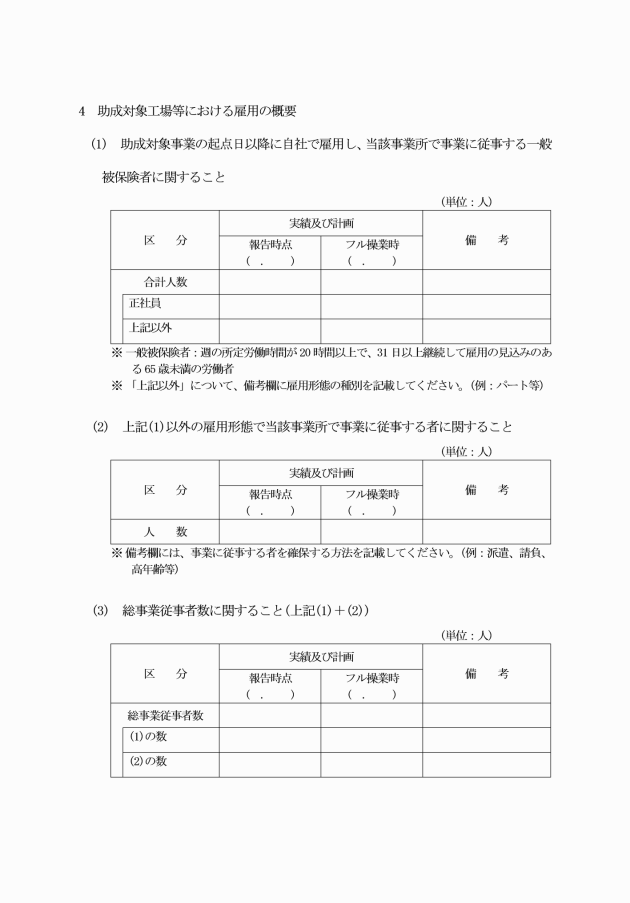

(26) 常時雇用労働者 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者をいう(県内既存工場等から異動させた者は含めないが、当該工場等に配属させることを目的として操業開始の日前に採用し、県内既存工場等に配属させていたものと町長が認める者は含む。)。

(27) 町内から新たに雇用する者 新たに雇用する者又は新たに雇用する者の二親等以内の親族が引き続き3月以上町内に住所を有している者をいう(操業開始前に採用した者であっても、当該工場等に配属させることを目的として採用した者であることを町長が認めるものを含む。)。

(28) 自社所有地における立地事業 製造業の用に供する工場等を設置する事業であって、その敷地である土地の取得又は借地権(設定期間が20年以上のものに限る。ただし、医療機器関連産業、水素・燃料電池関連産業、航空・宇宙・防衛関連産業であって、町長が認めるものについては、設定期間が10年以上のものに限る。以下同じ。)の設定の日から3年を超えて当該土地又は借地権に係る土地の上に工場等を設置し、操業を開始するとともに、将来にわたって操業を継続する見込みであるものをいう。

(29) 土地の取得日等 土地取得に係る売買契約書に記載された契約締結の日又は借地権設定の日をいう。ただし、契約締結日前に土地取得費に充当される売買代金の授受があった場合にはその日を土地取得日とする。

(30) 企業グループによる立地事業 土地の取得、建物の取得を行う者とその土地、建物を使用して操業を行う者が異なる場合において、両者の関係が完全子会社又は連結子会社であるものをいう。

(31) 空き工場等取得費 工場、事業所など、既存の建物等を取得する費用をいう。ただし、取得後の改修費用はこれに含まないものとする。

(32) 社宅 オフィス設置事業の実施により増加する常時雇用労働者が居住するための施設をいう。

(33) 改修費用 オフィス設置事業により賃借するオフィス、研究・研修施設又は社宅を改修する際の費用をいう。

(34) 住居手当 オフィス設置事業の実施により増加する県外からの常時雇用労働者が支払う社宅の賃料を補助する目的で、オフィス設置事業を行う者が当該常時雇用労働者に支払う費用をいう。

(35) 転居費用 オフィス設置事業を行う者が、当該事業の実施により操業開始後1年以内に増加する県外からの常時雇用労働者に支払う転勤手当、赴任旅費、社宅契約時費用等の転居に係る費用をいう。ただし、社宅契約時の敷金に係る補助費用は含めない。

(36) 再生可能エネルギー 太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)、その他原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品以外のエネルギー源のうち、電気のエネルギー源として永続的に利用できることが認められるものをいう。

(37) 水素製造設備 再生可能エネルギーにより発電された電力等を活用した、水素の製造に関わる設備及びその付属設備をいう。

(38) 水素利用設備 水素燃料電池や水素ボイラー等の設備であって、原則として再生可能エネルギーを活用して県内で製造した水素を利用する設備をいう。

(39) 水素製造設備等取得費 水素製造設備及び水素利用設備を取得する費用をいう。

(1) 製造業、物流業又はデータセンターであって、次に掲げる要件の全てに該当するもの

ア 新たに町内において土地を取得し、又は借地権を設定(設定期間が20年以上のものに限る。以下同じ。)し、及び当該土地取得又は借地権設定から3年以内に当該土地又は借地権に係る土地の上に工場等を設置し、操業を開始するとともに、将来にわたって操業を継続する見込みがあること。ただし、土地取得後に災害その他の特別の事情により製造業等の立地事業を実施することができない期間があった場合、その期間のうち町長がやむを得ないと認める期間は、土地取得日等から操業開始までの期間に算入しないことができる。

イ 投下固定資産額が3億円以上であること。

ウ 操業開始の日以後1年以内に、当該操業に伴って増加する常時雇用労働者の数が10人(データセンターにあっては5人)以上であり、このうち町内から新たに雇用する者をおおむね3割以上確保できる見込みがあること。ただし、採用希望者がなく確保できない等企業側に責任のない場合は、町長と協議して雇用数を調整するものとする。

エ 山梨県産業集積促進助成金交付要綱の規定による助成金の交付要件に該当するもの

オ 事業の実施に当たり環境保全に関する適切な措置が講じられる見込みであること。

(4) 本社機能移転等を行う者であって、新たに町内に土地を取得し、又は借地権を設定し、かつ、次に掲げる要件の全てに該当するもの

ア 当該土地の取得日から3年以内に、当該土地又は借地権に係る土地の上に本社オフィス又は研究・研修施設を設置し、操業を開始するとともに、将来にわたって操業を継続する見込みであること。ただし、本社機能移転等を実施することができない期間があった場合は、第1号アに準ずる。

イ 投下固定資産額が1億円以上であること。

(7) 情報通信業等であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの

ア 新たに町内に情報通信業等の用に供する事業所を設置し、操業を開始すること。

イ 操業開始後1年以内に、当該操業に伴って増加する常時雇用労働者及び町内から新たに雇用する者の数が5人以上であり、このうち町内から新たに雇用する者をおおむね3割以上確保できる見込みがあること。ただし、採用希望者がなく確保できない等企業側に責任のない場合は、町長と協議して雇用数を調整するものとする。

ウ 第1号のエに掲げる要件に該当するもの。

(8) オフィス設置事業であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの

ア 新たに県内にオフィス又は研究・研修施設を設置し、操業を開始すること。

イ 操業開始後1年以内に当該操業に伴って増加する県外からの常時雇用労働者の数が5人以上となり、かつ、当該増加する県外からの常時雇用労働者の全てが町内に居住の実態を有すること。

ウ 第1号のエに掲げる要件に該当するもの。

(9) 宿泊業であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの

ア 新たに県内に宿泊業の用に供する施設を設置し、操業を開始すること。

イ 投下固定資産額が100億円以上であること。ただし、会員権の販売等により投下固定資産の一部を処分するリゾートクラブにおいては、処分前の投下固定資産額が100億円以上であること。

ウ 操業開始後1年以内に当該操業に伴って増加する常時雇用労働者の数が30人以上(当該常時雇用労働者のうち、町内から新たに雇用する者が10人以上)であること。

エ 一客室あたりの最低の床面積が40平方メートル以上であること。

オ 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第4項の規定による知事の承認を受けていること。

カ 第1号エに掲げる要件に該当するもの

2 前項各号に該当する場合、企業グループによる立地事業についても、助成対象に含めるものとする。

(立地事業の認定)

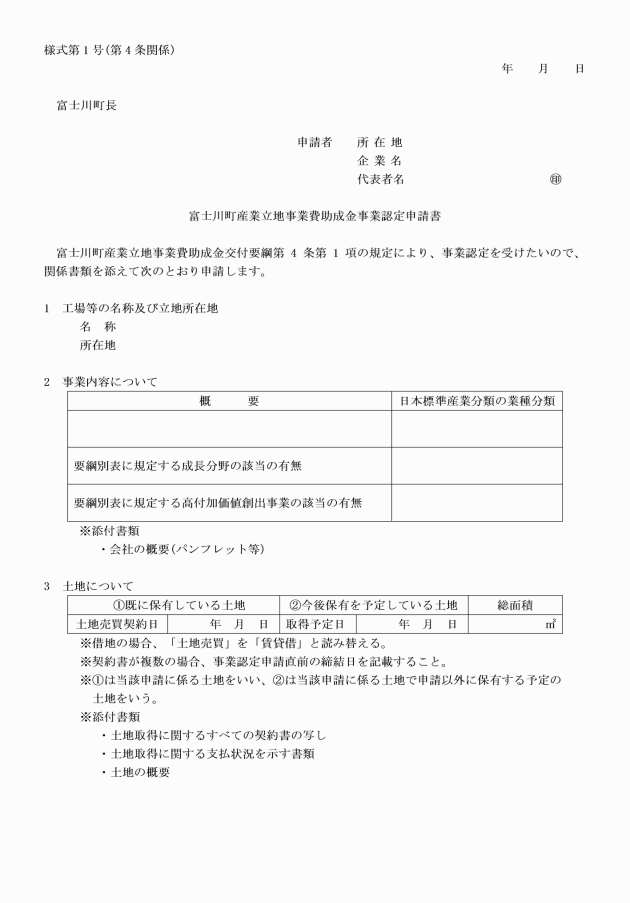

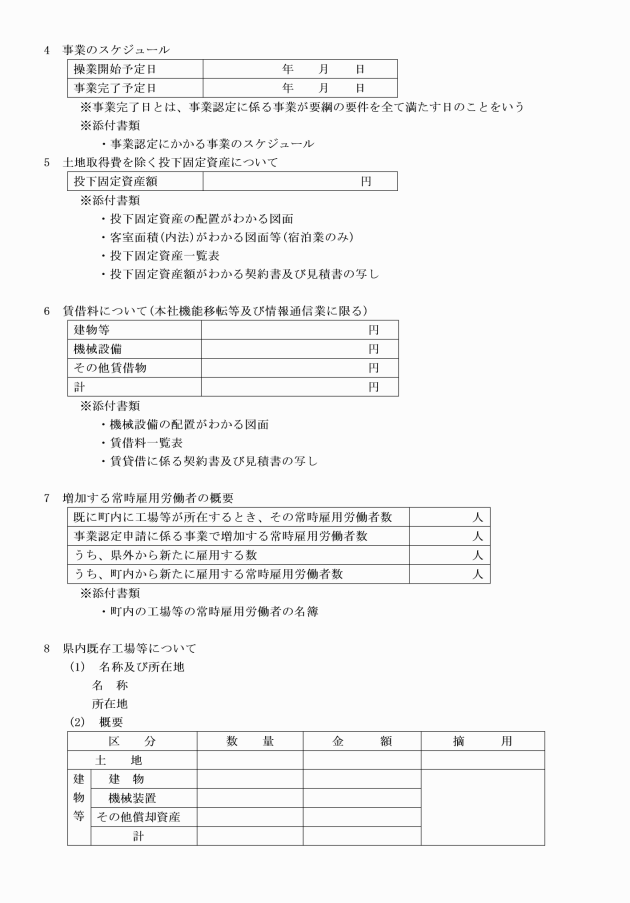

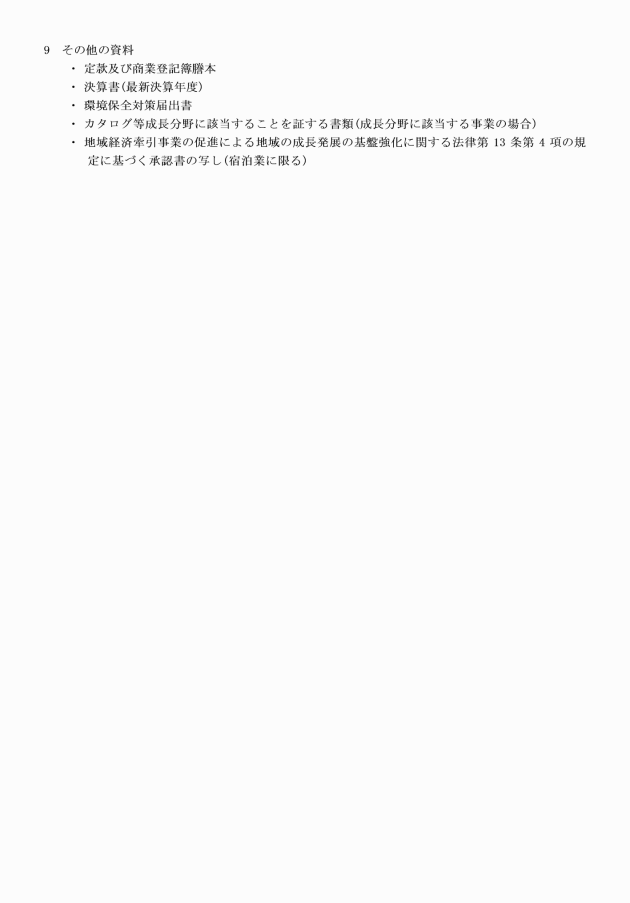

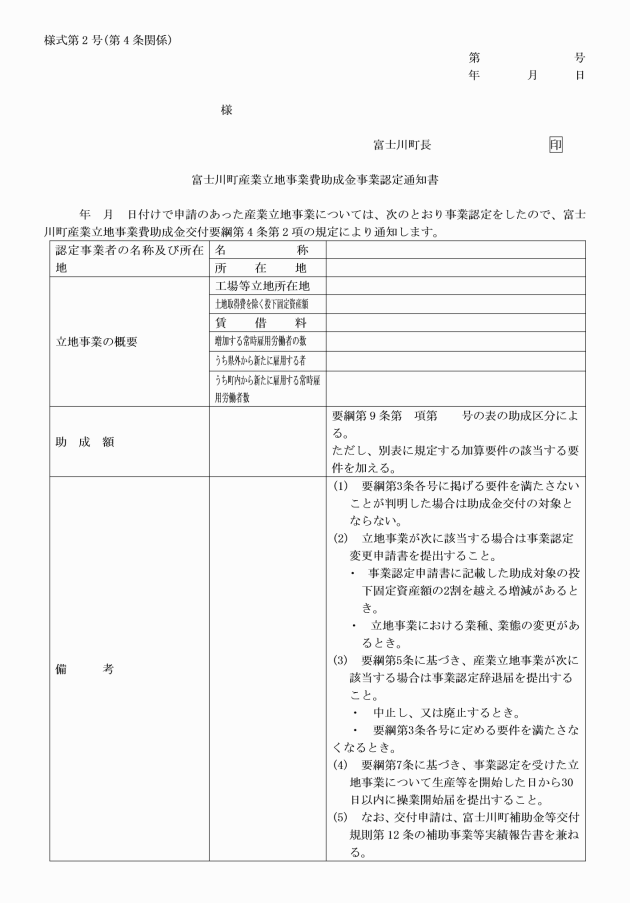

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、操業開始前までに富士川町産業立地事業費助成金事業認定申請書(様式第1号)を町長に提出し、その認定(以下「事業認定」という。)を受けなければならない。ただし、企業グループが立地事業を行う場合は、現地で操業する者が当該申請書を提出するものとする。

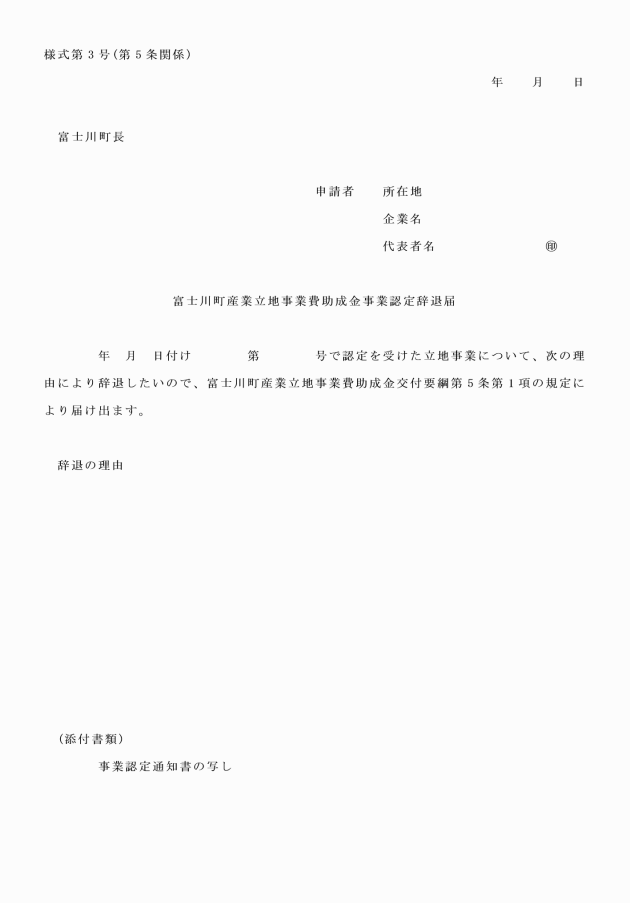

(1) 製造業等の立地事業を中止し、又は廃止したとき。

(2) 第3条各号に定める要件を満たさなくなることが明らかになったとき。

2 町長は、前項の規定により届出があったときは、その認定を取り消し、認定事業者に通知するものとする。

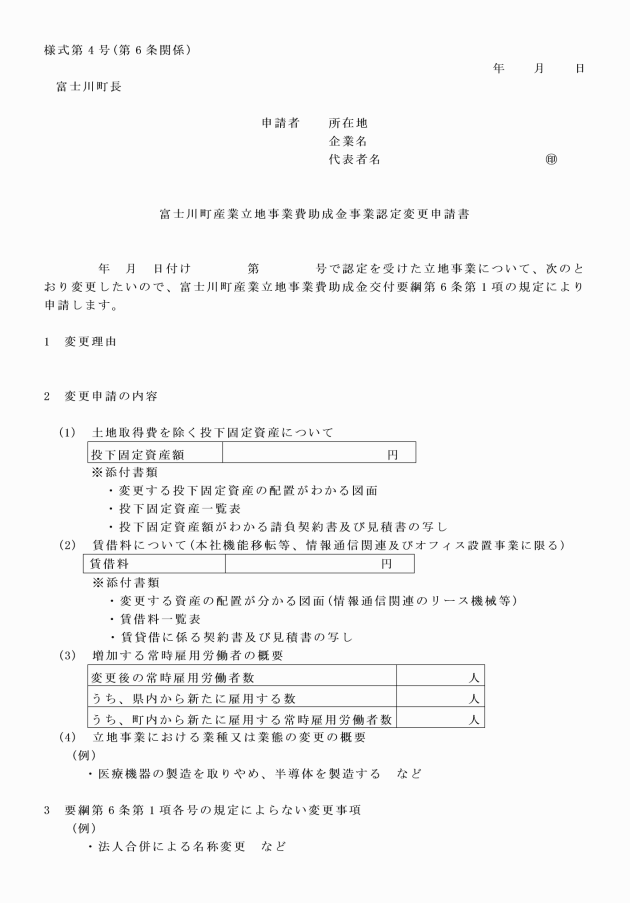

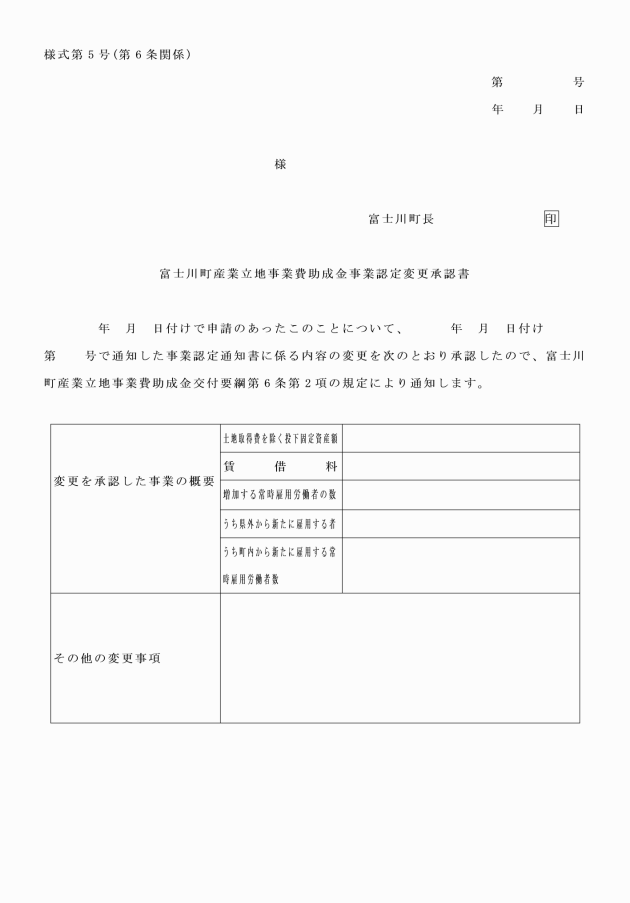

(1) 立地事業に伴う投下固定資産額及び賃借料の2割を超える増減があるとき。

(2) 立地事業における業種又は業態の変更があるとき。

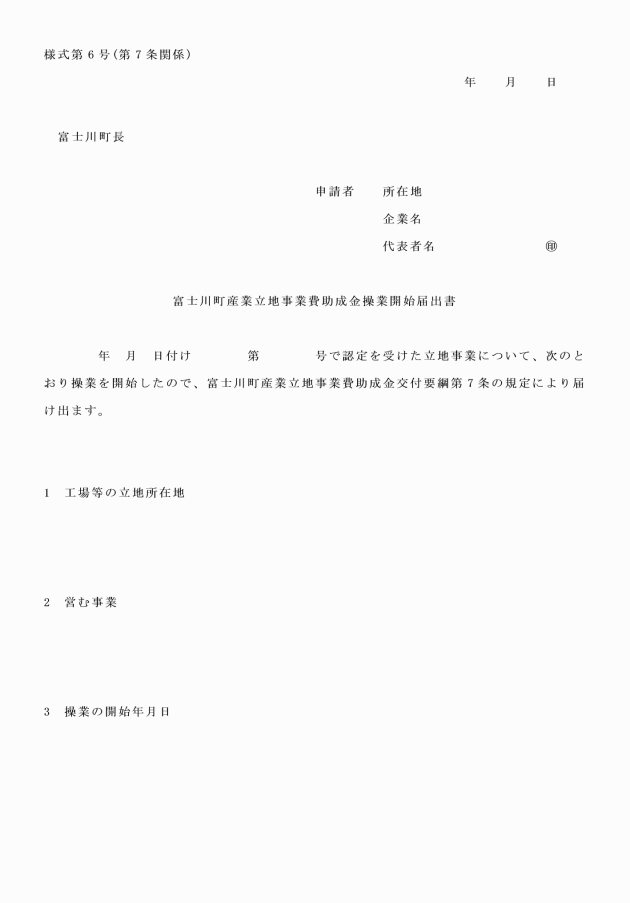

(操業開始の届出)

第7条 認定事業者は、操業開始の日から30日以内に富士川町産業立地事業費助成金操業開始届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

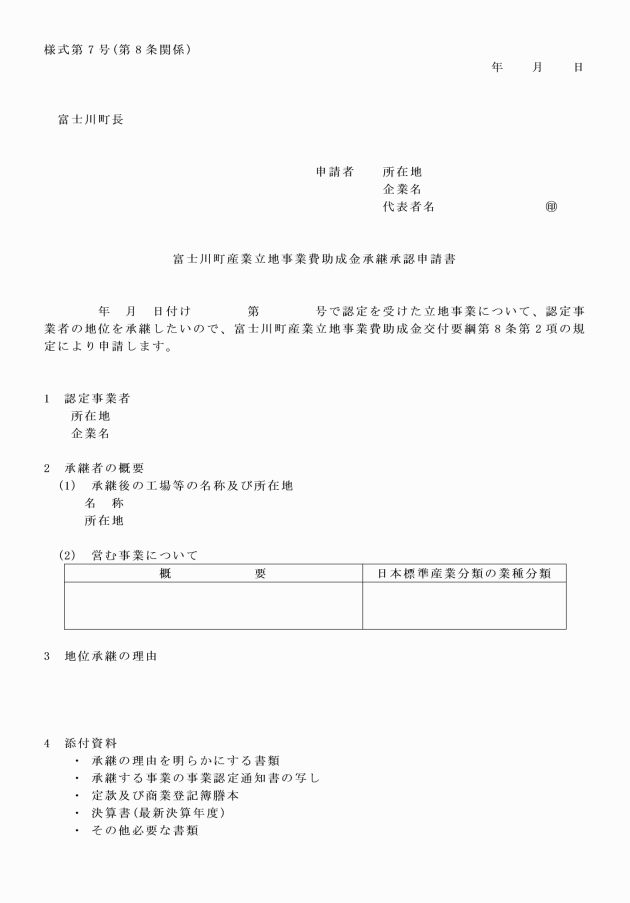

(地位の承継)

第8条 認定事業者の地位は、合併その他の特別の理由がある場合に限り承継することができる。

2 認定事業者の地位を承継しようとする者は、富士川町産業立地事業費助成金承継承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、承継の承認をしたときは、その旨を当該認定事業者の地位を承継しようとする者に通知するものとする。

助成区分 | 助成額 | 助成限度額 |

1 町内に初めて工場等を設置する場合 | 投下固定資産額に0.8%(空き工場等取得費については0.4%、水素製造設備等取得費については1.8%)を乗じた額。ただし、立地事業が別表の左欄に掲げる加算要件に該当する場合は、それぞれの右欄に掲げる加算値を加えた率を乗ずるものとする。 なお、投下固定資産額が200億円を超えた場合には、200億円を超えた投下固定資産額に0.4%を乗じた額を加えるものとする。 | 投下固定資産額が200億円以下の場合 1億5,000万円 ただし、高度先端分野又は成長分野の場合は3億円 投下固定資産額が200億円を超える場合 10億円 |

2 1以外の場合 | 投下固定資産額が200億円以下の場合 6,000万円 ただし、高度先端分野又は成長分野の場合は1億5000万円 上記分野以外で投下固定資産額が100億円以上の場合は1億円 投下固定資産額が200億円を超える場合 10億円 |

助成区分 | 助成額 | 助成限度額 |

1 町内に初めて工場等を設置する場合 | 投下固定資産額に0.4%(水素製造設備等取得費については1.4%)を乗じた額 ただし、立地事業が別表の左欄に掲げる加算要件に該当する場合は、それぞれの右欄に掲げる加算値を加えた率を乗ずるものとする。 なお、投下固定資産額が200億円を超えた場合には、200億円を超えた投下固定資産額に0.4%を乗じた額を加えるものとする。 | 投下固定資産額が200億円以下の場合 1億5,000万円 ただし、高度先端分野又は成長分野の場合は3億円 投下固定資産額が200億円を超える場合 10億円 |

2 1以外の場合 | 投下固定資産額が200億円以下の場合 6,000万円 ただし、高度先端分野又は成長分野の場合は1億5,000万円 上記分野以外で投下固定資産額が100億円以上の場合は1億円 投下固定資産額が200億円を超える場合 10億円 |

助成区分 | 助成額 | 助成限度額 |

1 新たに土地等を取得する場合 | 投下固定資産額に1%(水素製造設備取得費については2%)を乗じた額 | 2,000万円 |

2 自社所有地の場合 | 投下固定資産額に0.5%(水素製造設備等取得費については1.5%)を乗じた額 | 2,000万円 |

3 建物等の賃借の場合 | 賃借料の1/2の額(操業開始から3年間に限る。) | 年200万円 |

助成区分 | 助成額 | 助成限度額 |

1 建物又は設備機器を取得する場合 | 投下固定資産額に1%(水素製造設備等取得費については2%)を乗じた額 | 2,000万円 |

2 建物又は設備機器等を賃借する場合 | 賃借料又は通信回線使用料の合計の1/2の額(操業開始から3年間に限る。) | 年200万円 |

助成区分 | 助成額 | 助成限度額 |

1 建物(社宅を含む。2において同じ。)又は設備機器を取得する場合 | 投下固定資産額に1%(水素製造設備等取得費については2%)を乗じた額 (改修費のうち第2条第23号に規定する減価償却資産に該当し、オフィス設備事業を行う者が所有権を有する場合となる費用を含む。) | 300万円 |

2 建物又は設備機器等を賃借する場合 | 賃借料、住居手当、転居費用、通信回線使用料及び改修費用(女性区分1に該当するものを除く。)の合計の1/2の額(操業開始から3年間に限る。また、改修費用は初年度に限る。) | 年100万円 |

助成額 | 助成限度額 |

投下固定資産額(会員権の販売等により投下固定資産の一部を処分するリゾートクラブにおいては、将来にわたって処分する見込みのないものに限る。)に1%を乗じた額(水素製造設備等取得費については2%)。ただし、投下固定資産額が200億円を超える場合には、200億円を超えた投下固定資産額に0.4%を乗じた額を加えるものとする。 | 投下固定資産額が200億円以下の場合 1億円 投下固定資産額が200億円を超える場合 10億円 |

(分割交付)

第10条 町長は、助成金の交付の決定に当たり、助成金額が1億円を超える場合には、その支払を単年度1億円を超えない範囲で分割するものとする。

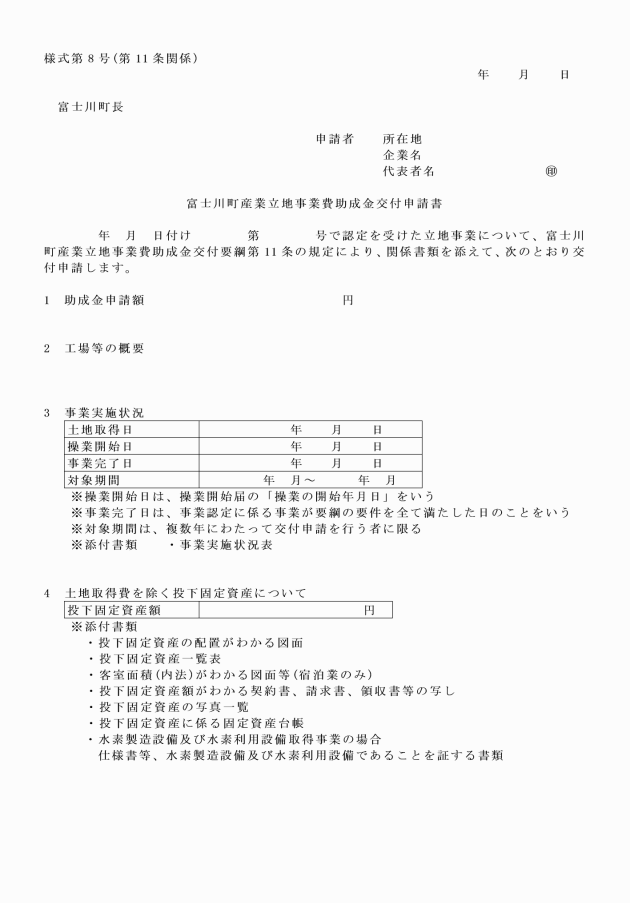

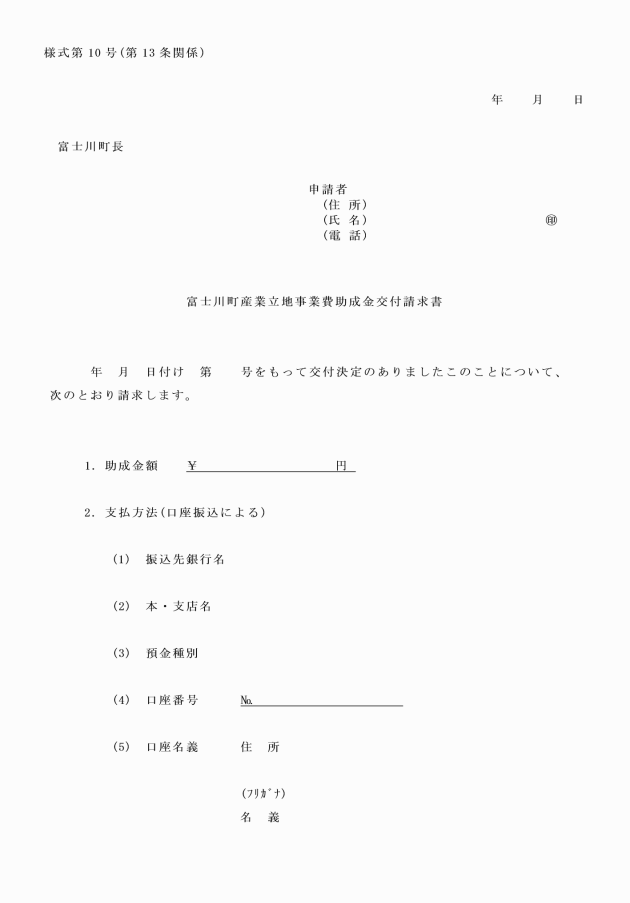

(助成金の交付申請)

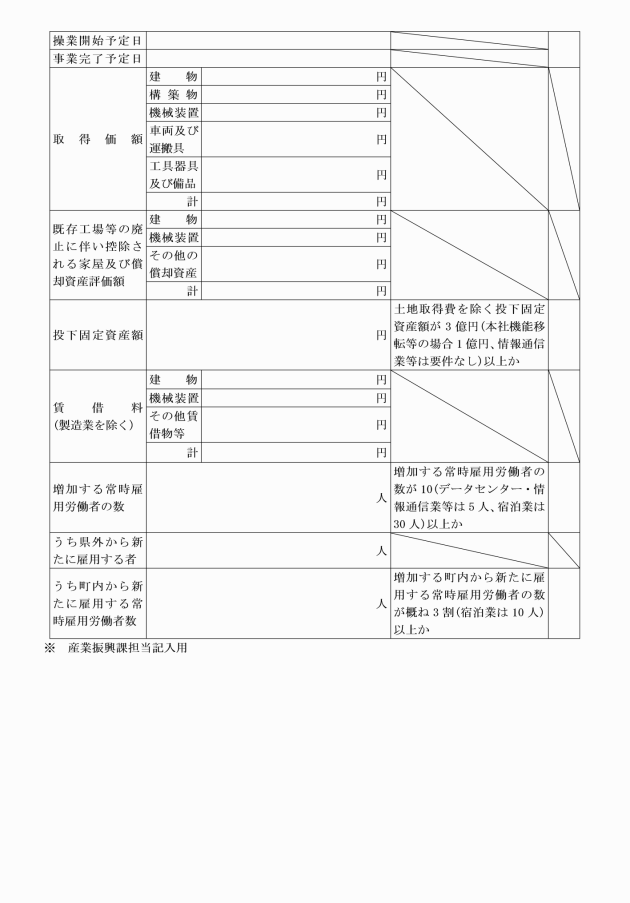

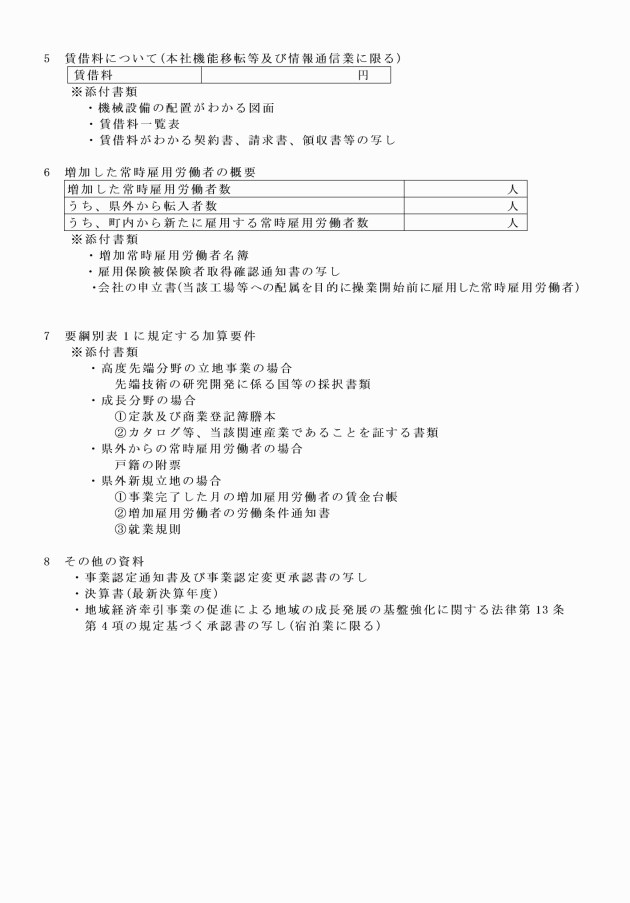

第11条 助成金の交付を受けようとする認定事業者は、操業開始の届出書の届出日から1年以内に、富士川町産業立地事業費助成金交付申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 土地又は借地権の取得を証する書類

(2) 工場等の概要を明らかにした書類

(3) 工事請負契約書、売買契約書、賃貸借契約書並びに投下固定資産額及び賃借料を証する書類

(4) 操業開始後1年以内に当該操業に伴って増加した常時雇用労働者の数及び当該常時雇用労働者のうち町内から新たに雇用した者の数を証する書類

(5) 事業認定通知書の写し(認定変更承認を受けている場合は、事業認定承認変更承認書の写しを含む。)

(6) 立地事業が別表に規定する加算要件に該当する場合は、それを証する書類

2 複数年にわたって交付決定を行う必要のある立地事業については、1年ごとに助成金交付申請を行うものとし、2年目以降は、前項に定める書類のうち町長が必要と認める書類を当該申請書に添えて申請を行うものとする。

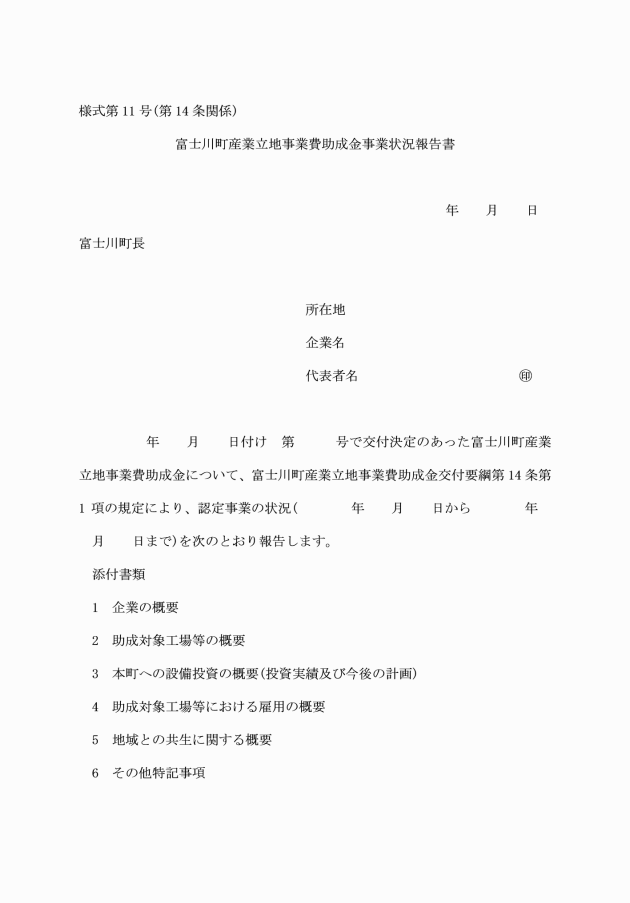

(状況報告)

第14条 認定事業者は、助成金の交付を受けた日から次に掲げる日を基準日として、基準日から30日以内に富士川町産業立地事業費助成金事業状況報告書(様式第11号)により町長に報告しなければならない。

(1) 1年が経過した日

(2) 2年が経過した日

(3) 3年が経過した日

(4) 4年が経過した日

(5) 5年が経過した日

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 規則又はこの告示に違反する行為があったとき。

(助成金の返還)

第16条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 町長は、助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の一部の返還を命ずることができる。

(2) 次条第1項で定める期間内に事業の縮小、外注化、転換等により業種、業態の著しい変更をしたとき。

(4) 次条第1項で定める期間内に事業認定に付した条件に違反したとき。

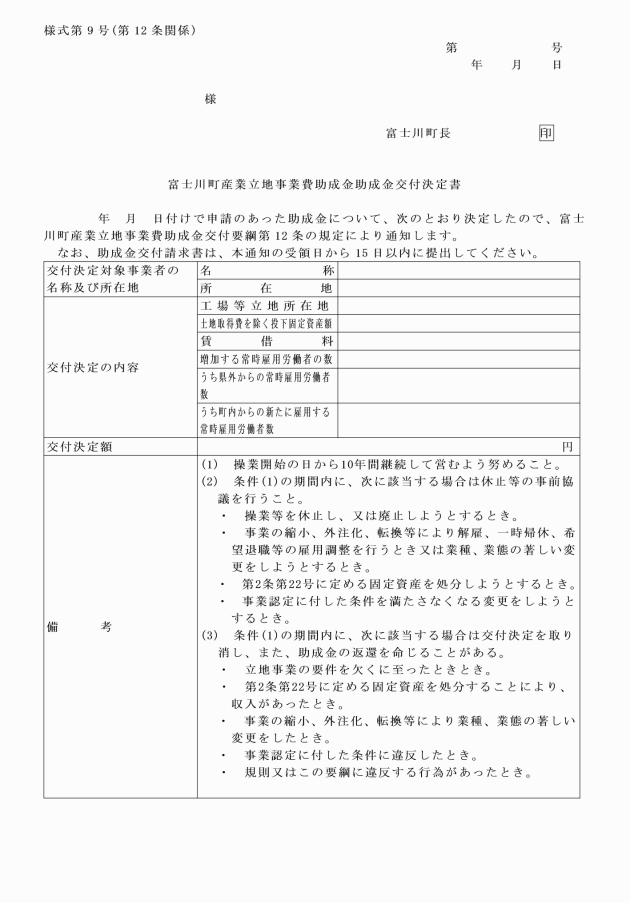

(操業継続期間等)

第17条 認定事業者は、第3条各号に掲げる要件を満たす立地事業を操業開始の日から10年間継続して営むよう努めなければならない。

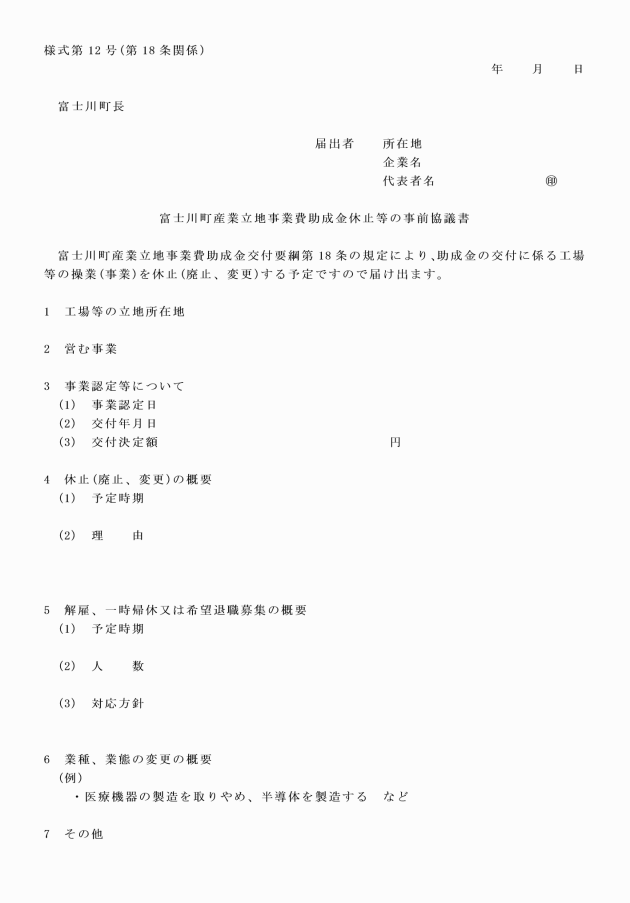

(1) 操業等を休止し、又は廃止をしようとするとき。ただし、倒産の場合を除く。

(2) 事業の縮小、外注化、転換等により解雇、一時帰休、希望退職等の雇用調整を行うとき、又は業種、業態の著しい変更をしようとするとき。

(3) 投下固定資産を処分しようとするとき。

(4) 事業認定に付した条件を満たさなくなる変更をしようとしたとき。

(県との連携)

第19条 町長は、第1条の目的が達せられるよう山梨県との連携を密にするとともに、山梨県産業集積促進助成金との整合性を図ることに努めるものとする。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の富士川町産業立地事業費助成金交付要綱(以下この項において「新要綱」という。)の規定は、令和5年7月1日以後に新要綱第4条の規定による立地事業の認定がなされた事業に適用し、改正前の富士川町産業立地事業費助成金交付要綱第5条の規定による立地事業の認定を受けた事業については、なお従前の例による。

附則(令和7年9月1日告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の富士川町産業立地事業費助成金交付要綱(以下この項において「新要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日以後に新要綱第4条の規定による立地事業の認定がなされた事業に適用し、改正前の富士川町産業立地事業費助成金交付要綱第4条の規定による立地事業の認定を受けた事業については、なお従前の例による。

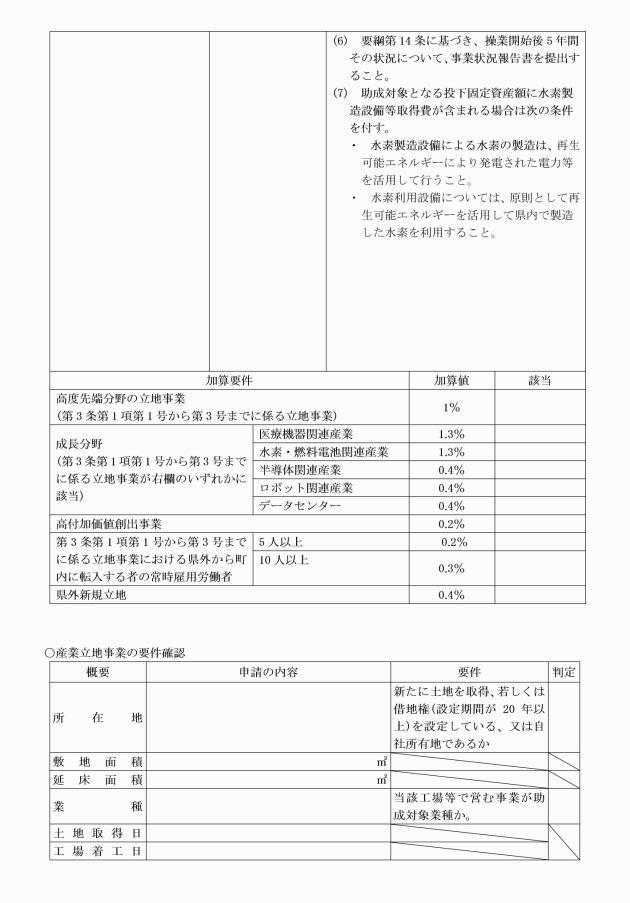

別表(第9条、第11条関係)