○富士川町立図書館条例施行規則

令和4年12月16日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町立図書館条例(令和3年富士川町条例第12号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、富士川町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次に掲げる業務を行う。

(1) 図書、記録、視聴覚資料その他の資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理及び保存

(2) 図書館資料の館内及び館外利用

(3) 図書館資料の案内及び相談

(4) レファレンス(調査相談業務をいう。)

(5) 講演会、読書会、研究会、展示会等の開催及び奨励

(6) 地方行政資料及び郷土資料の収集並びに町史に関する調査研究

(7) 図書館情報その他の読書資料の周知

(8) 他の図書館、公民館、学校等との連絡及び協力

(9) 図書館間の図書館資料の相互貸借及び相互協力

(10) その他図書館の目的を達成するために必要な業務

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、富士川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 平日 午前9時30分から午後7時まで

(2) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。) 午前9時30分から午後5時まで

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日(休日を除く。)

(2) 休日の翌日(その日が日曜日又は土曜日に当たる場合を除く。)

(3) 月末整理日(1月から11月までの各月の末日及び12月28日。月末整理日が日曜日、月曜日又は土曜日に当たるときは、それ以前の金曜日。その日が休日に当たるときは、その前日)

(4) 特別整理期間(年1回7日以内で教育委員会が定める期間をいう。)

(5) 年末年始(12月29日から翌年1月4日まで)

(遵守事項)

第5条 図書館の利用者は、館内において次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 物品の販売、宣伝、寄附の募集その他これらに類する行為をしないこと。

(2) 風紀を害し、又は秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

(3) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(4) 危険物又は動物の類を持ち込まないこと。(盲導犬、介助犬及び聴導犬を除く。)

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 教育委員会は、前項の規定に従わない者に対して、図書館の利用を制限することができる。

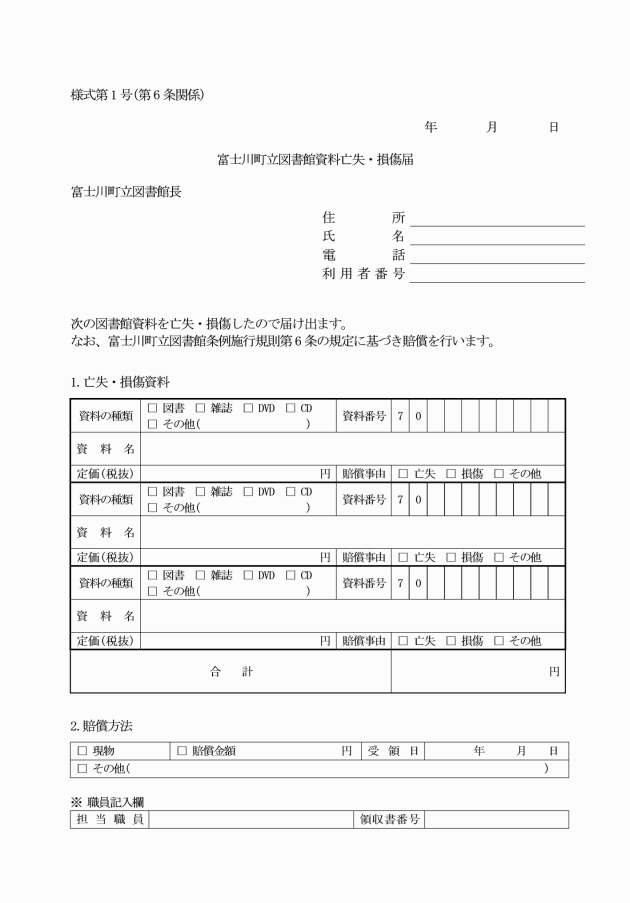

(賠償責任)

第6条 故意又は過失により、施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

2 図書館資料等を著しく汚損し、又は毀損し、若しくは紛失したときは、富士川町立図書館資料亡失・損傷届(様式第1号)を提出し、同一のもの若しくは館長が指定する代品又は相当の代金をもって賠償しなければならない。

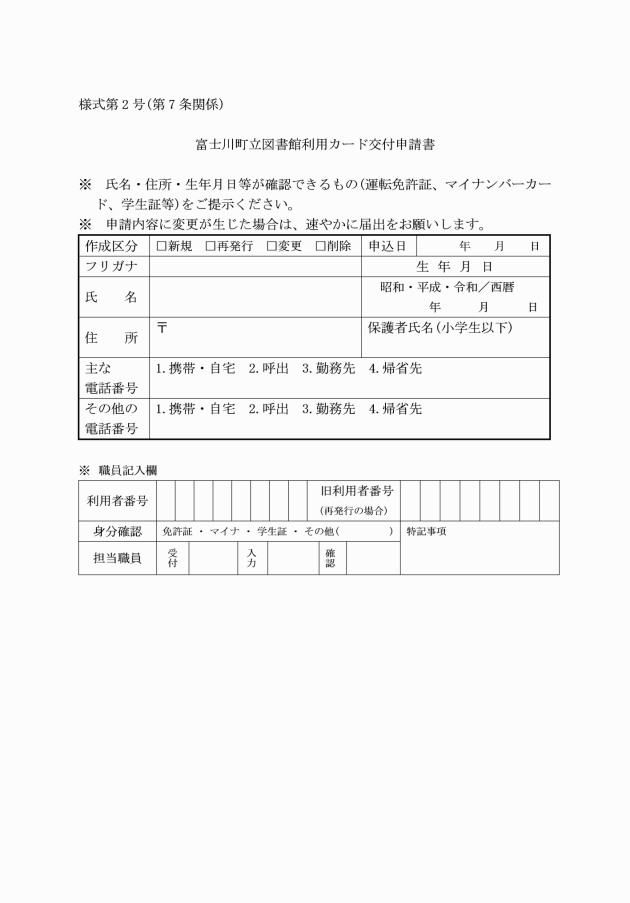

(図書館利用カードの交付)

第7条 図書館資料の館外利用、その他図書館の資料、施設、設備等を利用する者は、富士川町立図書館利用カード交付申請書(様式第2号)(以下「交付申請書」という。)を提出するとともに、住所等を確認することができるものを提示し、富士川町立図書館利用カード(以下「図書館利用カード」という。)の交付を受けなければならない。

2 身体の障害その他の理由により、来館することが困難であると認められた者は、図書館利用カードの代理交付を受けることができる。この場合においては、本人であることを確認できるもの及び代理人の住所等を確認することができるものを提示するものとする。

3 図書館利用カードの交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 県内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の理由により館長が許可した者

(図書館利用カードの紛失等)

第8条 図書館利用カードの交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、次に掲げる事由が生じた場合は、交付申請書に図書館利用カードを添えて(第1号の規定に該当する場合を除く。)、速やかに館長に届け出なければならない。

(1) 図書館利用カードを紛失したとき。

(2) 図書館利用カードを破損したとき。

(3) 交付申請書の記載事項に変更があったとき。

(譲渡等の禁止)

第9条 登録者は、図書館利用カードを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。

2 図書館利用カードが登録者以外の者によって使用され、損害が生じたときは、当該登録者が責を負うものとする。

(個人による図書館資料の館外利用)

第10条 登録者が、館外において図書館資料を利用するとき(以下「個人貸出し」という。)は、当該図書館資料等に図書館利用カードを添えて、当該図書館に提出しなければならない。

(貸出点数及び期間)

第11条 同時に個人貸出しを受けることができる図書館資料の貸出点数及び期間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときには、この限りではない。

図書館資料 | 貸出点数 | 15点以内(視聴覚資料5枚以内含む) | |

貸出期間 | 図書、雑誌、紙芝居等 | 2週間以内 | |

視聴覚資料(CD、DVD等) | 1週間以内 | ||

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、貸出点数及び貸出期間を別に指定することができる。

3 貸出の延長は、申し出があった者に対し、他の利用を妨げない限りにおいて、申し出のあった日、又は貸出期限日から当該資料区分による貸出期間を限度として認めることができる。

(館外利用の制限)

第12条 次に掲げる図書館資料は、館外貸出しができないものとする。

(1) 館内表示の図書資料

(2) 貴重図書

(3) 保存用地域資料、官報、新聞及び新刊雑誌

(4) 装丁の破損しやすい資料

(5) その他館長が館外利用を不適当と認めたもの

(貸出しの停止)

第13条 図書館資料を貸出期間内に返納しなかったとき、若しくはこの規則の規定に違反したときは、期限を定めて貸出しを停止することができる。

(郵送による貸出し)

第14条 身体障害その他の理由により、来館することが困難であると認められる者に対しては、郵送による図書の貸出しを行うことができる。この場合において、郵送料金その他の費用は利用者の負担とする。

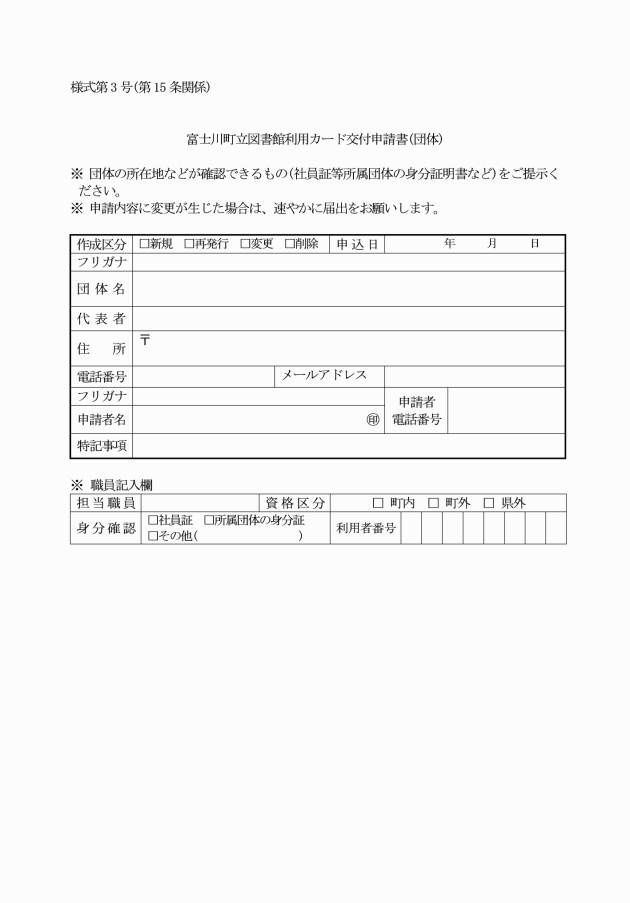

(団体等による図書館資料の館外利用)

第15条 図書館資料を団体で図書館外において利用すること(以下「団体貸出し」という。)ができる者は、町内の機関又は団体(以下「団体」という。)で、館長が適当と認めるものとする。

2 団体貸出しを希望する団体の責任者は、図書館利用カード交付申請書(団体)(様式第3号)を館長に提出し、その承認を経て図書館利用カードの交付を受けるものとする。

(貸出点数及び期間)

第16条 団体への貸出点数及び期間は次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、点数及び期間を別に定めることができる。

資料区分 | 貸出点数 | 貸出期間 | 備考 |

図書 | 200点以内 | 1か月以内 | 図書、紙芝居 |

2 団体貸出しを受けた者は、貸出しを受けた図書を営利目的に利用してはならない。

(学習席の利用)

第17条 学習席を利用しようとする者は、受付において図書館利用カードを提示して、利用番号の交付を受けるものとする。

2 退席の際は、利用番号を返却しなければならない。

3 館長は、学習席の利用を制限することができる。

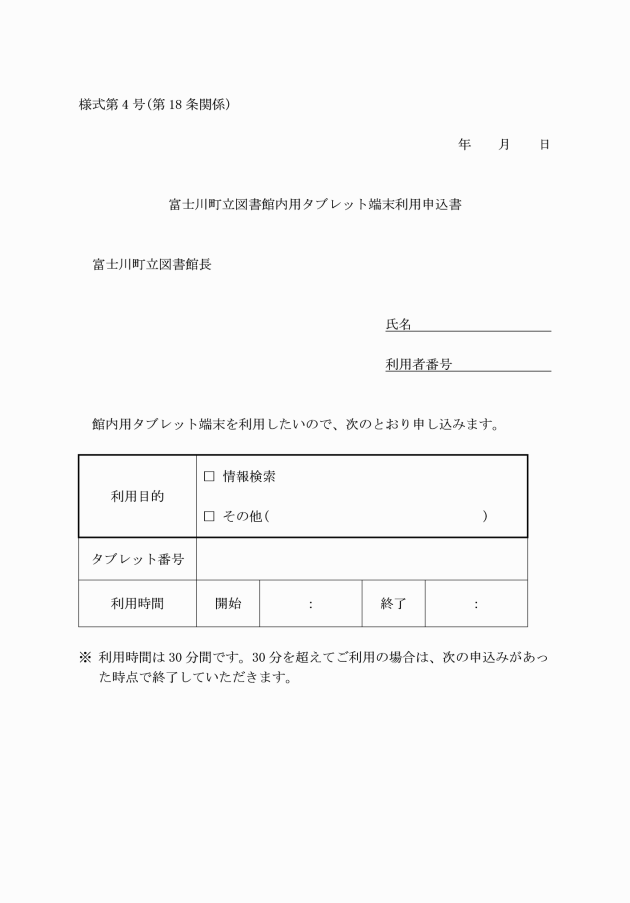

(館内用タブレット端末の利用)

第18条 館内用タブレット端末を利用しようとする者は、富士川町立図書館内用タブレット端末利用申込書(様式第4号)に必要事項を記入し、図書館利用カードを添えて申し込むものとする。

2 館長は、館内用タブレット端末の利用を制限することができる。

(調査相談)

第19条 図書館を利用する者は、教養、調査研究、レクリエーション等のために必要な場合は、図書館に調査相談を求めることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 古書、古文書及び美術品の鑑定及び市場価格の調査

(2) 前号に掲げるもののほか、館長が不適当と認めるもの

2 調査相談を求めようとする者は、文書、電話又はインターネットにより申し込むことができる。

3 前2項の規定による調査相談に伴う複写、郵送等にかかる費用は、当該調査相談を求める者の負担とする。

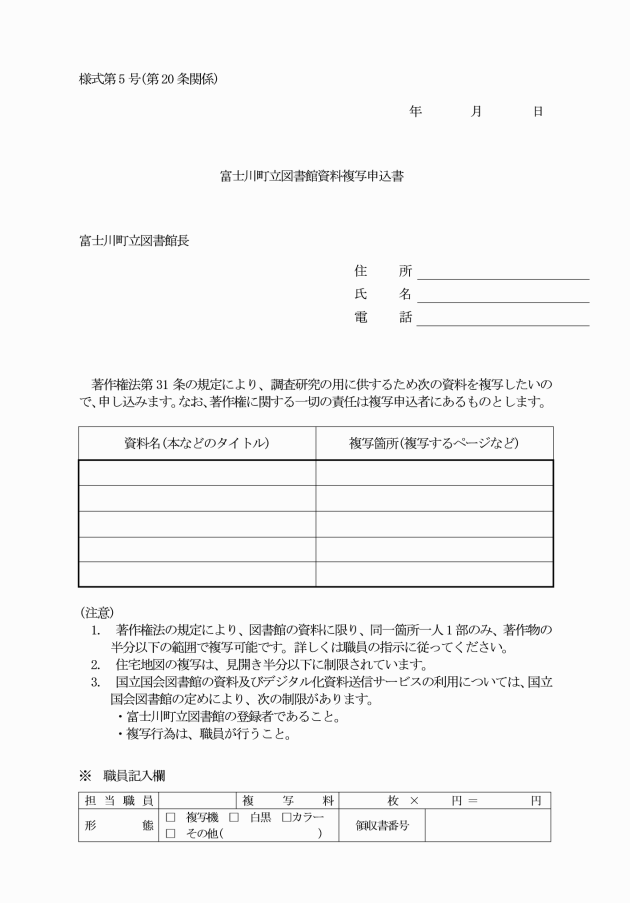

(資料の複写)

第20条 図書館資料及び国立国会図書館の図書館向けデジタル化資料送信サービスによる資料を複写しようとする者は、富士川町立図書館資料複写申込書(様式第5号)により館長に申し込まなければならない。

2 次に掲げる図書館資料は、複写することができない。

(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)に抵触するもの

(2) 寄託図書として複写が禁止されているもの

(3) 視聴覚資料

(4) 複写した場合に損傷するおそれがあるもの

(5) 館長が複写することを不適当と認めるもの

3 相互貸借で借受けた図書館資料の複写を利用者が希望した場合、次の各号に掲げる条件のいずれにも該当するときに限り複写できるものとする。

(1) 図書館資料を貸し出した図書館が著作権法第31条の権利制限によって例外的に無許諾で複写をすることができる図書館であること。

(2) 利用者が求める複製物が著作権法第31条第1項第1号の範囲内であること。

(3) 図書館資料を貸し出した図書館が複製を禁止していないこと。

4 図書館資料の複写の提供を受ける者は、それに係る実費を負担しなければならない。

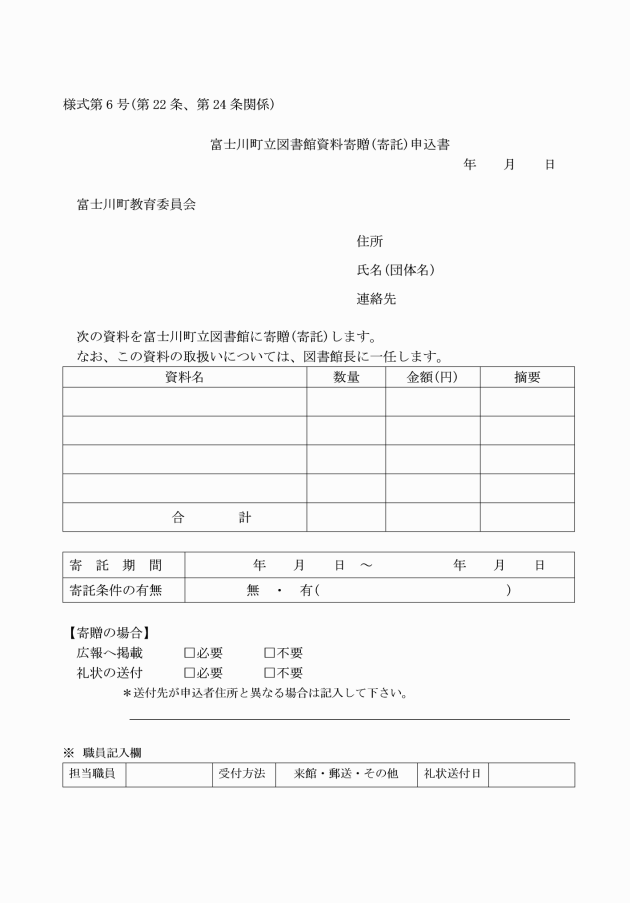

(寄贈及び寄託)

第21条 教育委員会は、図書館資料として適当と認められるものについて、寄贈又は寄託を受けることができる。

(寄贈の申込み)

第22条 図書館資料を寄贈しようとする者は、富士川町立図書館資料寄贈(寄託)申込書(様式第6号)を提出し、教育委員会の承認を得なければならない。ただし、簡易なものは、この限りでない。

(寄贈資料の取扱い)

第23条 寄贈を受けた資料は、図書館資料に編入し、図書館の蔵書とする。

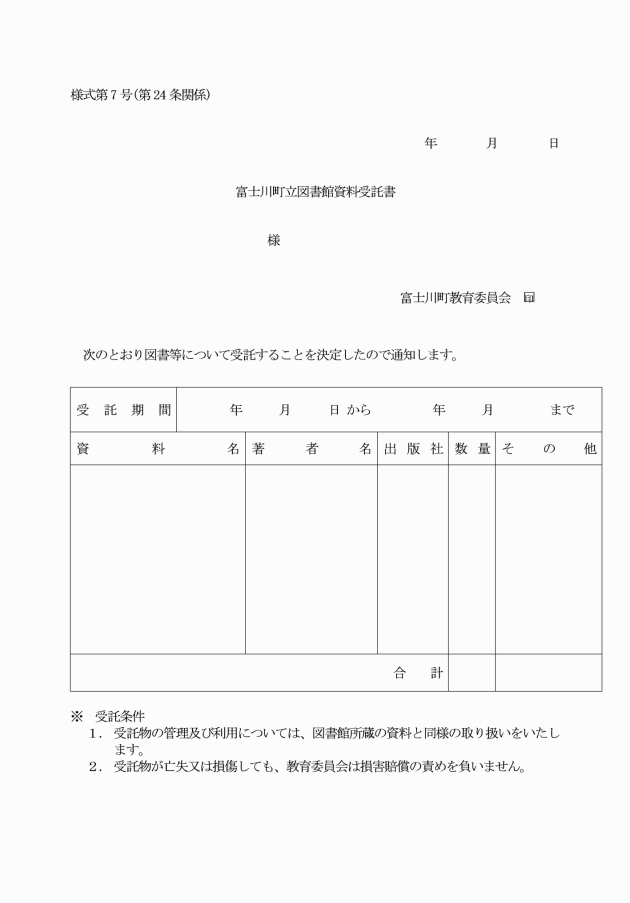

(寄託の申込み)

第24条 図書館資料を寄託しようとする者は、富士川町立図書館資料寄贈(寄託)申込書(様式第6号)を提出し、教育委員会の承認を得なければならない。

2 教育委員会は、図書館資料の寄託を承認した場合は、寄託者に富士川町立図書館資料受託書(様式第7号)を交付する。

(寄託資料の取扱い)

第25条 寄託を受けた資料の管理及び利用については、図書館資料と同様の扱いをするものとする。ただし、寄託を受けた資料のうち館外利用ができるものは、寄託者の承諾が得られたものとする。

2 寄託を受けた資料は、寄託者の請求により返還する。

3 教育委員会は、予測することのできない事情により、寄託資料が受けた損害については、その責めを負わないものとする。

(寄贈及び寄託に要する経費)

第26条 寄贈又は寄託に要する経費は、当該寄贈又は寄託をした者の負担とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(図書館協議会)

第27条 条例第5条に規定する図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き、図書館協議会委員(以下「委員」という。)の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第28条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、半数以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前3項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って決める。

(庶務)

第29条 協議会の庶務は、図書館において処理する。

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において、教育委員会が別に定める日から施行する。

(令和5年教委告示第8号で令和5年7月15日から施行)

(会議の招集の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に開かれる協議会は、第27条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

(準備行為)

3 この規則の規定による図書館利用カードの交付に係る手続その他の準備行為は、施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。