○富士川町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月30日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 子どものための教育・保育給付(第3条―第14条)

第3章 子育てのための施設等利用給付(第15条―第27条)

第4章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等

第1節 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

第1款 特定教育・保育施設(第28条―第33条)

第2款 特定地域型保育事業者(第34条―第39条)

第2節 特定子ども・子育て支援施設等(第40条―第42条)

第5章 雑則(第43条・第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第2章 子どものための教育・保育給付

(認定申請等)

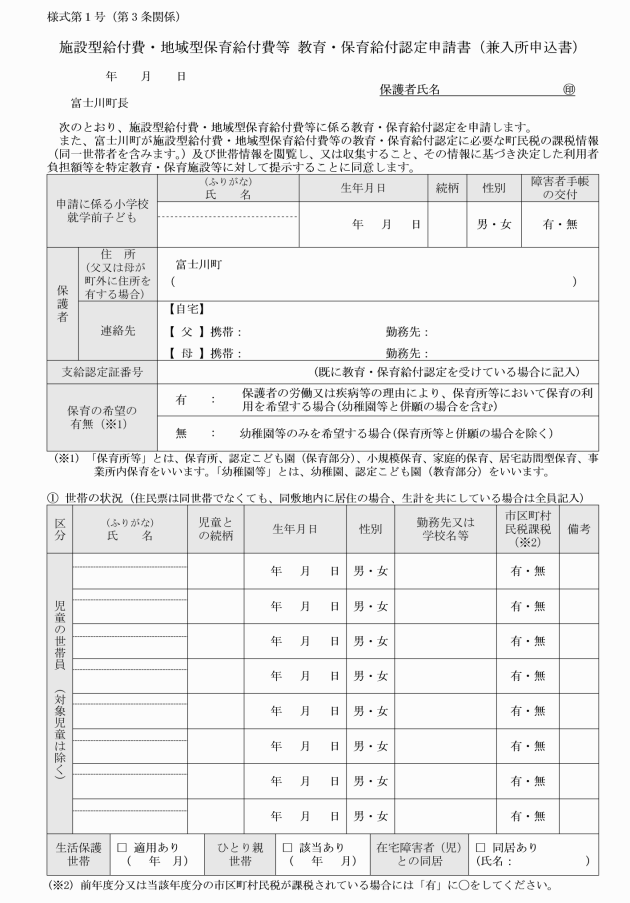

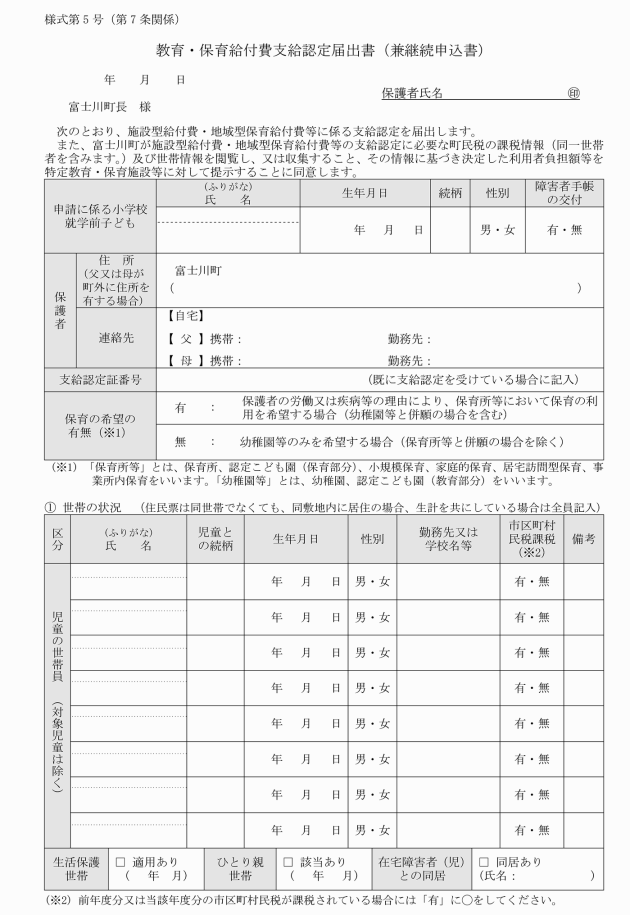

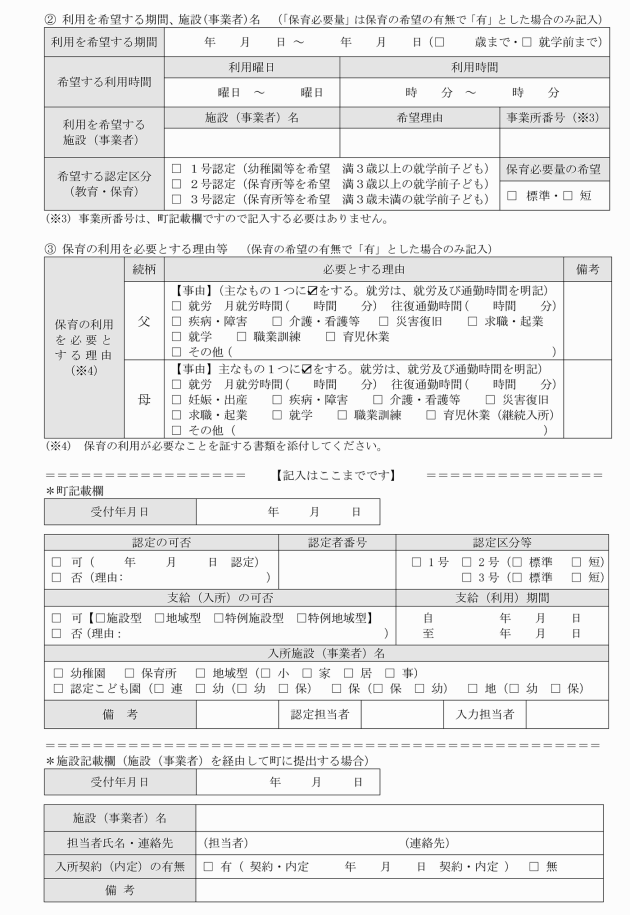

第3条 法第20条第1項の規定により認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 利用者負担額の算定のために必要な書類

(2) 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の証拠書類

(保育必要量の認定)

第4条 保育必要量の認定は、保育の利用について、1月当たり275時間まで(1日当たり11時間までに限る。以下「保育標準時間」という。)又は200時間まで(1日当たり8時間までに限る。以下「保育短時間」という。)の区分に分けて行うものとする。ただし、申請を行う小学校就学前子どもの保護者が府令第1条第2号、第5号又は第8号に掲げる事由に該当する場合にあっては、保育標準時間とする。

(教育・保育給付認定等)

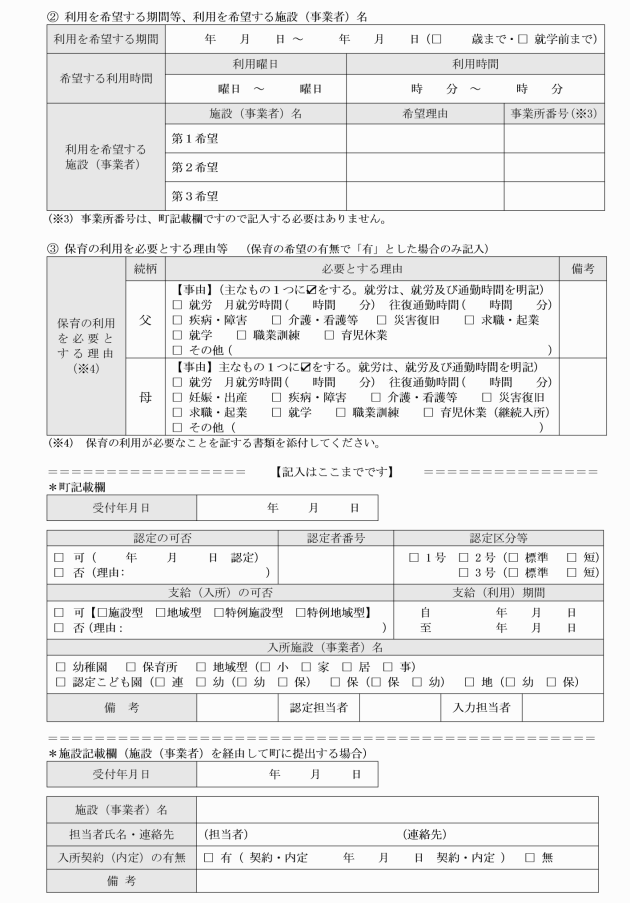

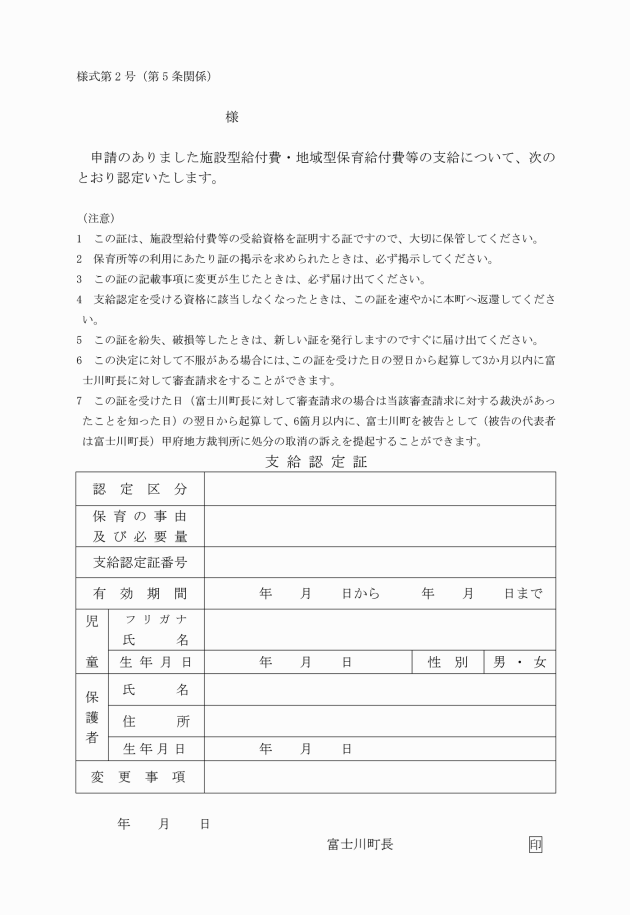

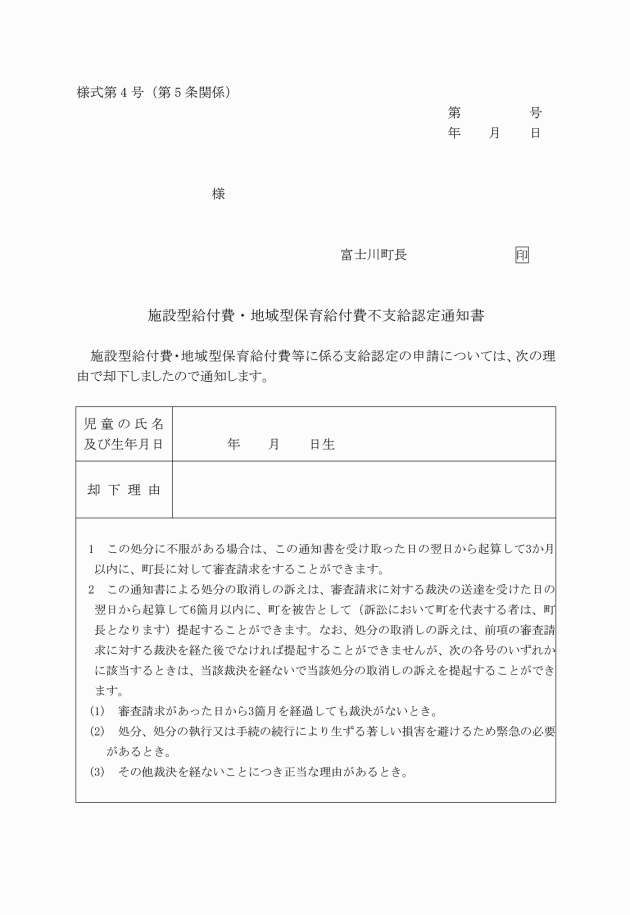

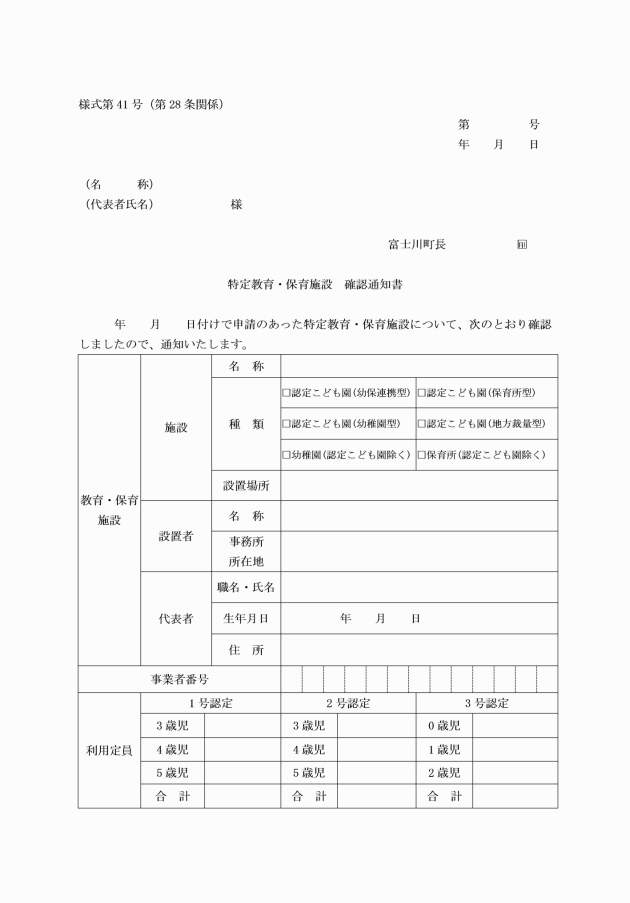

第5条 町長は、教育・保育給付認定を行ったときは、その結果を教育・保育給付認定保護者に通知しなければならない。この場合において、町長は、施設型給付費・地域型保育給付費支給認定証(様式第2号。以下「支給認定証」という。)を当該教育・保育給付認定保護者に交付するものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第6条 府令第8条第4号ロの規定により町が定める期間は、効力発生日から、同日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の規定により町が定める期間は、効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の育児休業期間の終了日が属する月の翌月末日までの期間とする。

3 府令第8条第7号の規定により町が定める期間は、同令同条第2号から第6号までに掲げる小学校就学前子どもの区分のうち事由が類するものとして該当する区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

4 府令第8条第13号の規定により町が定める期間は、同令同条第8号から第12号までに掲げる小学校就学前子どもの区分のうち事由が類するものとして該当する区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(教育・保育給付認定の変更申請)

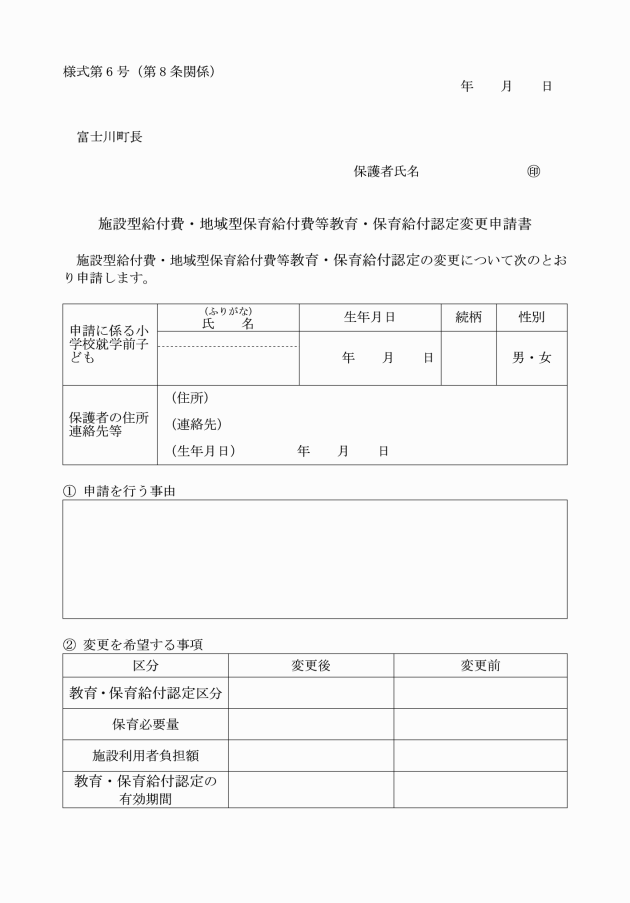

第8条 法第23条第1項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書(様式第6号)に支給認定証を添付して町長に提出しなければならない。

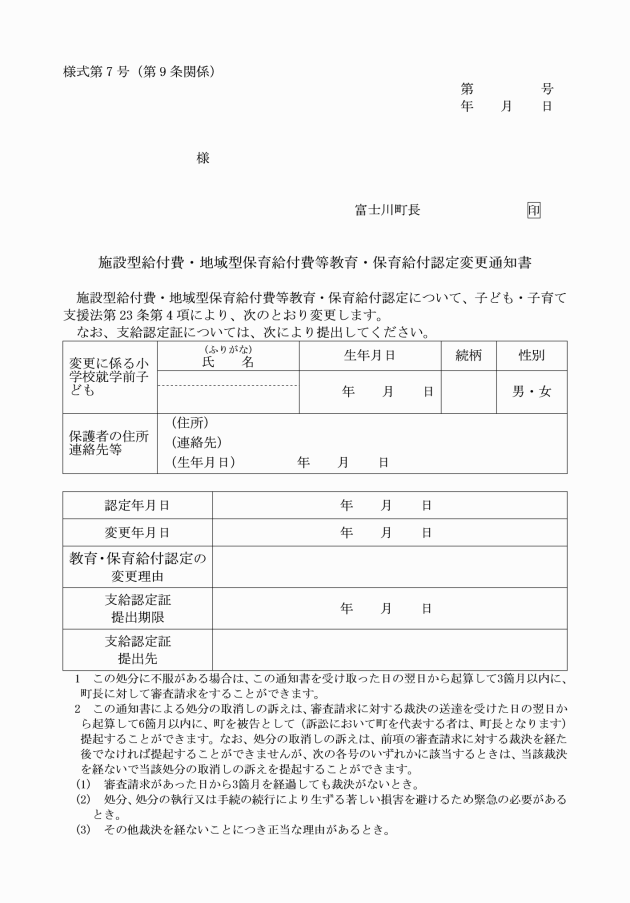

(職権による教育・保育給付認定の変更方法)

第9条 法第23条第4項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行おうとするときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書(様式第7号)により教育・保育給付認定保護者に通知し、支給認定証の提出を求めるものとする。

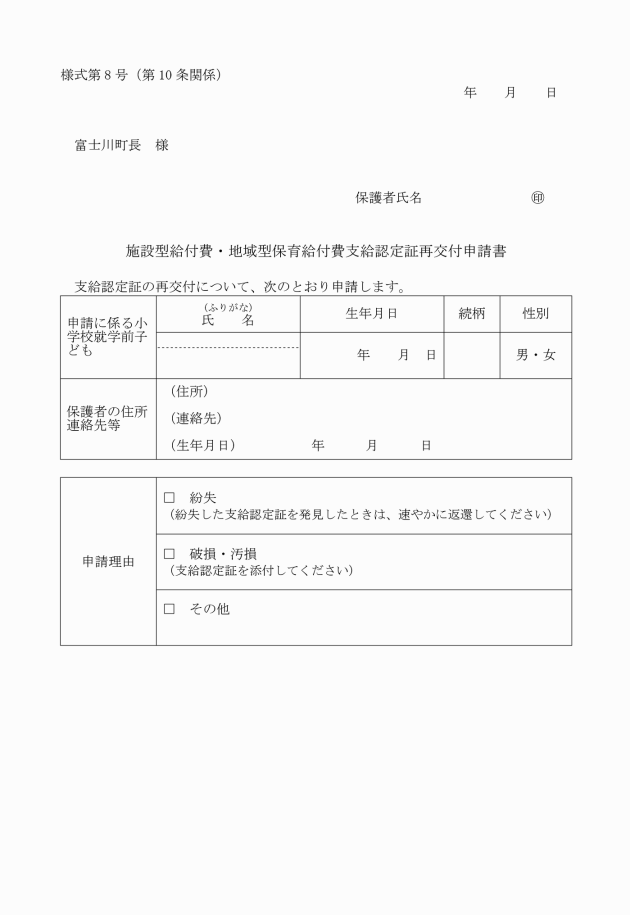

(支給認定証の再交付)

第10条 教育・保育給付認定の有効期間内において、支給認定証を破り、汚し、又は失った教育・保育給付認定保護者が支給認定証の再交付の申請をしようとする場合は、施設型給付費・地域型保育給付費支給認定証再交付申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 支給認定証を破り、汚した場合の前項の申請書には、当該支給認定証を添付しなければならない。

3 支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを町長に返還しなければならない。

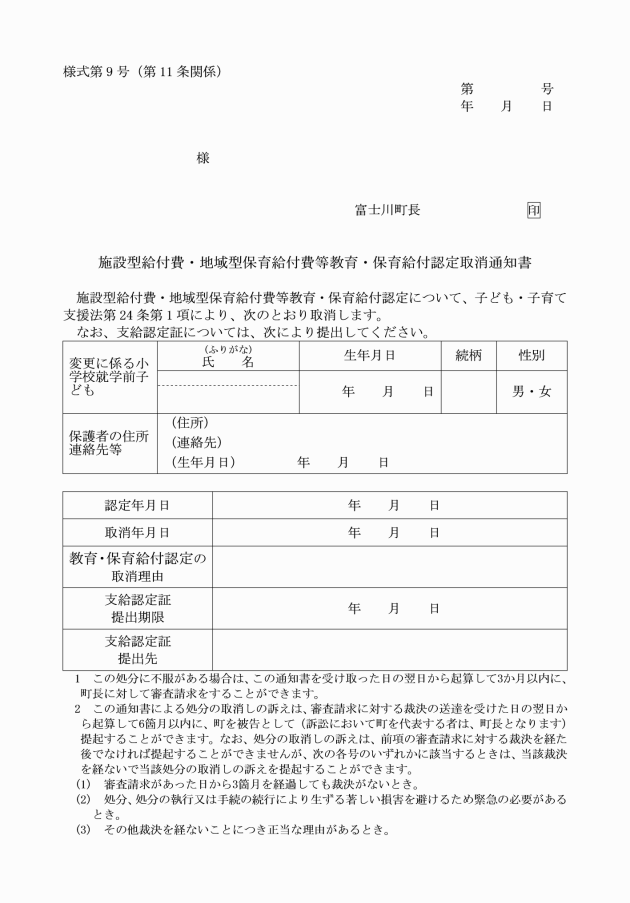

(教育・保育給付認定の取消し)

第11条 教育・保育給付認定を行った町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該教育・保育給付認定を取り消すことができる。

(1) 当該教育・保育給付認定に係る満3歳未満の小学校就学前子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内に、第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。

(2) 当該教育・保育給付認定保護者が、教育・保育給付認定期間内に、町以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。

(3) 当該教育・保育給付認定保護者が、正当な理由なしに、法第13条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(4) 当該教育・保育給付認定保護者が、法第20条第1項又は法第23条第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。

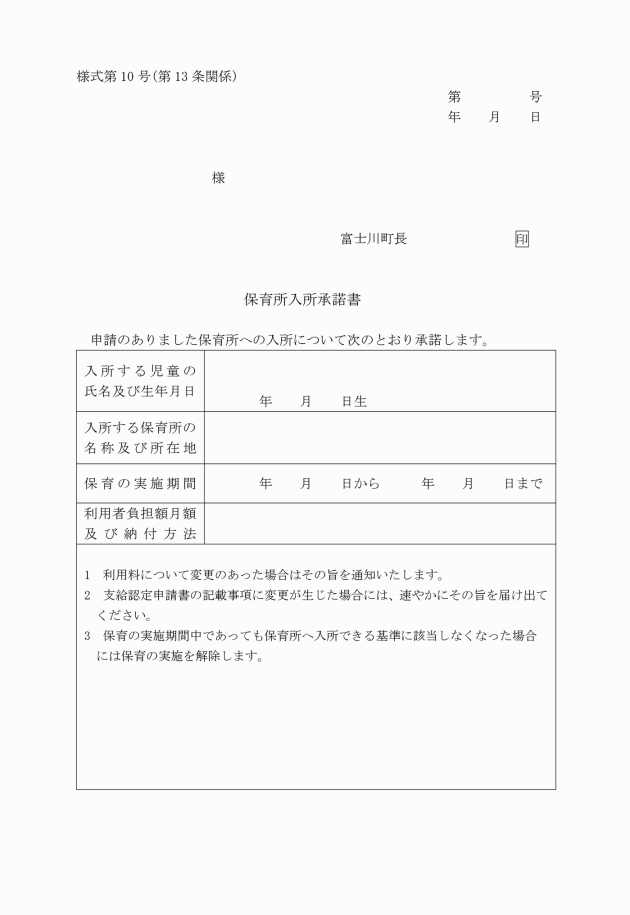

(入所の承諾)

第12条 町長は、富士川町保育の必要性の認定に関する条例(平成26年条例第24号)第3条第1項各号のいずれかに該当する場合には、保育所への入所を承諾するものとする。

2 前項の決定に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 家庭の状況を十分に調査すること。

(2) 定員等の事情により、全部の児童の入所が困難な場合は、保育の利用調整基準(別表)により保育を要する程度の高い者から順次入所を承諾すること。

(3) 保育の実施期間は、当該児童の小学校就学前までの範囲で必要の期間とし、その間毎年保育の実施基準に適合しているか否かの確認を行うこと。

(入退所の手続)

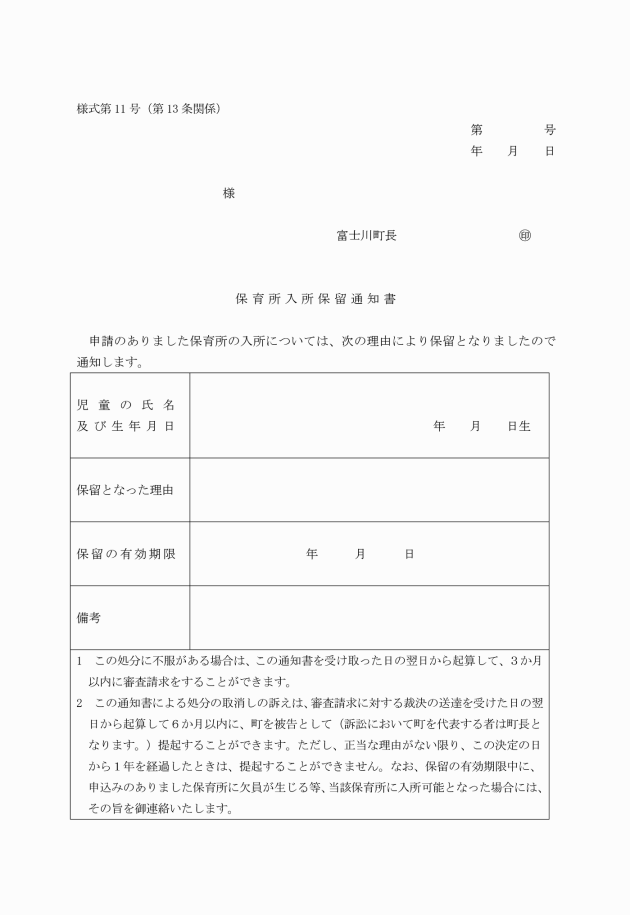

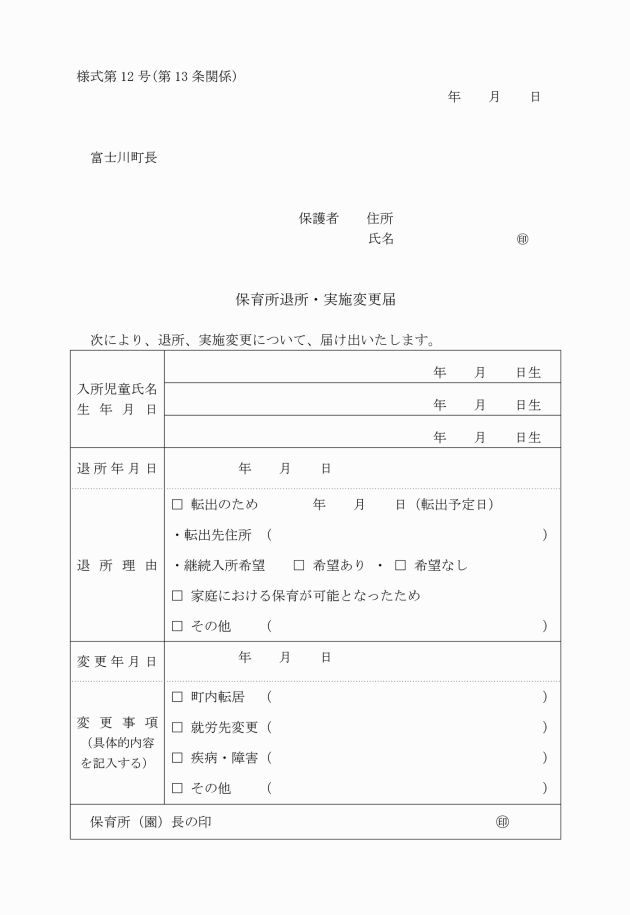

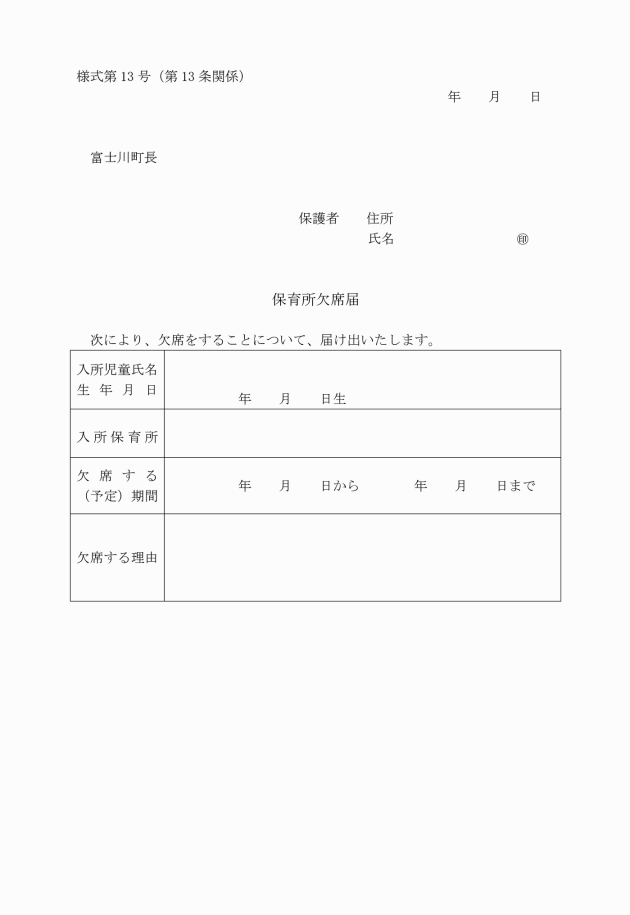

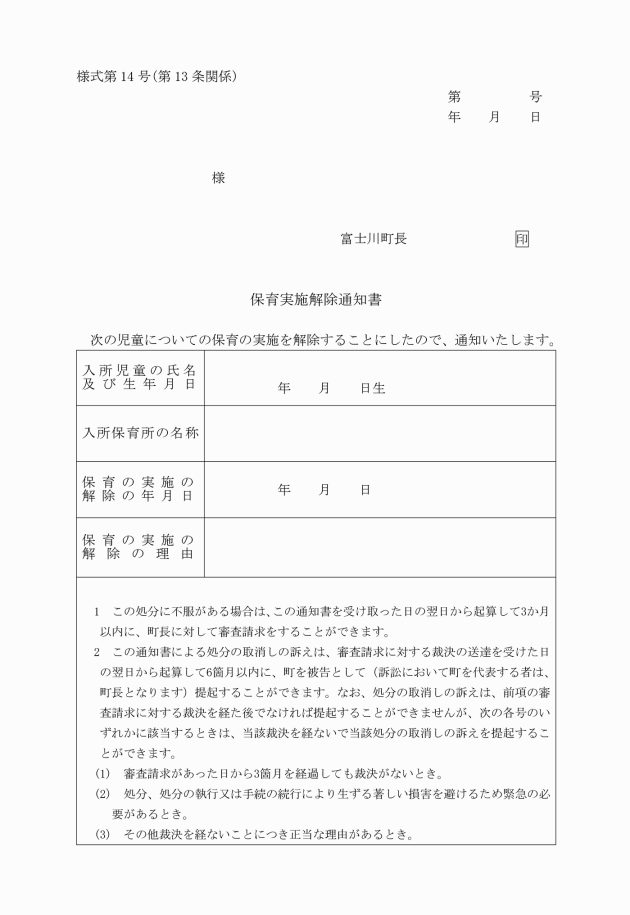

第13条 町長が行う保育所への保育の実施及びこの解除に当たっては、その事務処理の経過を明らかにし、その適正な運用を図るため、次に掲げる書類を用いてこれを行うものとする。

(1) 保育所入所承諾書(様式第10号)

(2) 保育所入所保留通知書(様式第11号)

(3) 保育所退所・実施変更届(様式第12号)

(4) 保育所欠席届(様式第13号)

(5) 保育実施解除通知書(様式第14号)

(保育実施解除)

第14条 町長は、富士川町保育の必要性の認定に関する条例第3条第1項各号のいずれかに該当しなくなった場合には、退所の決定をするものとする。

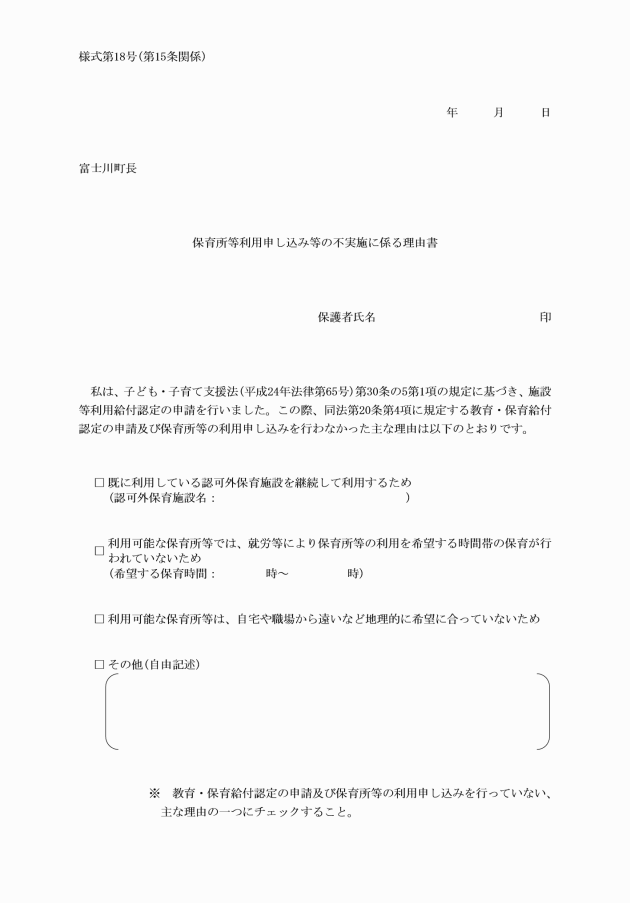

第3章 子育てのための施設等利用給付

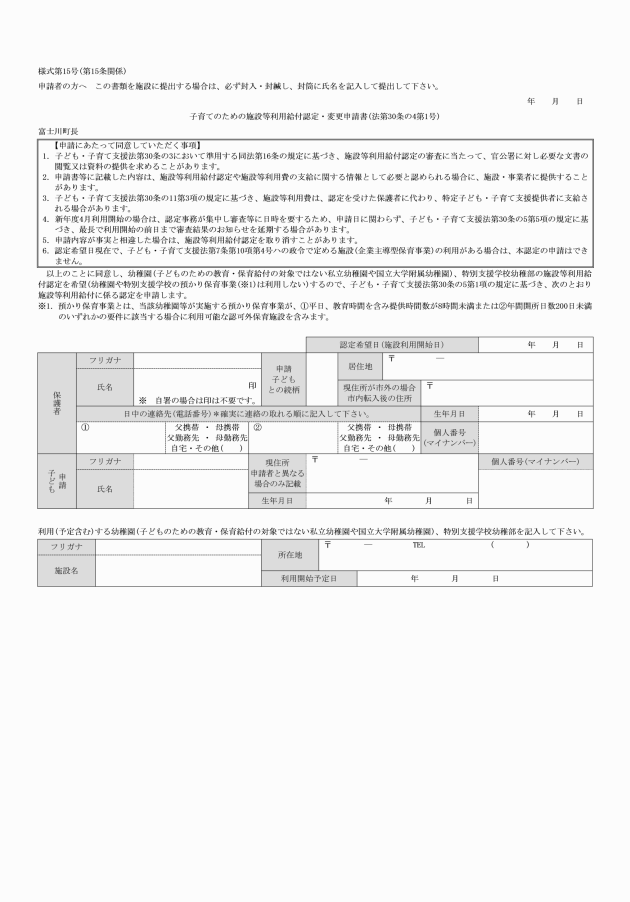

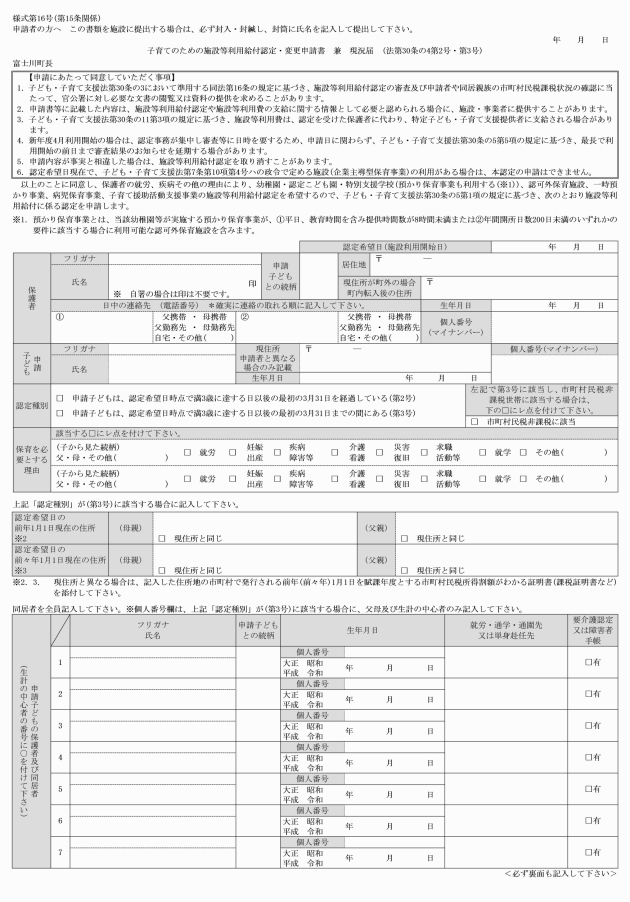

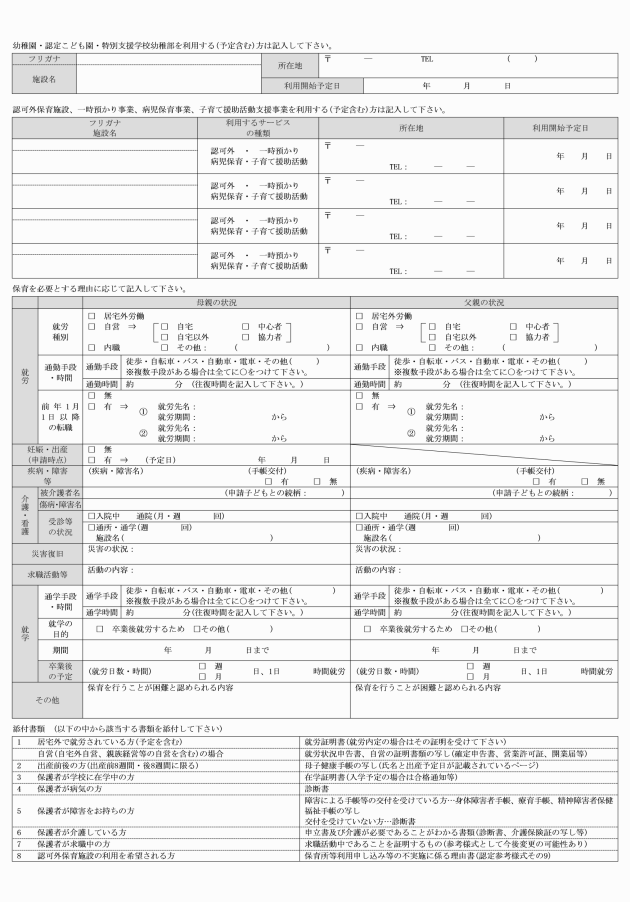

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第15号)(以下「申請書」という。)

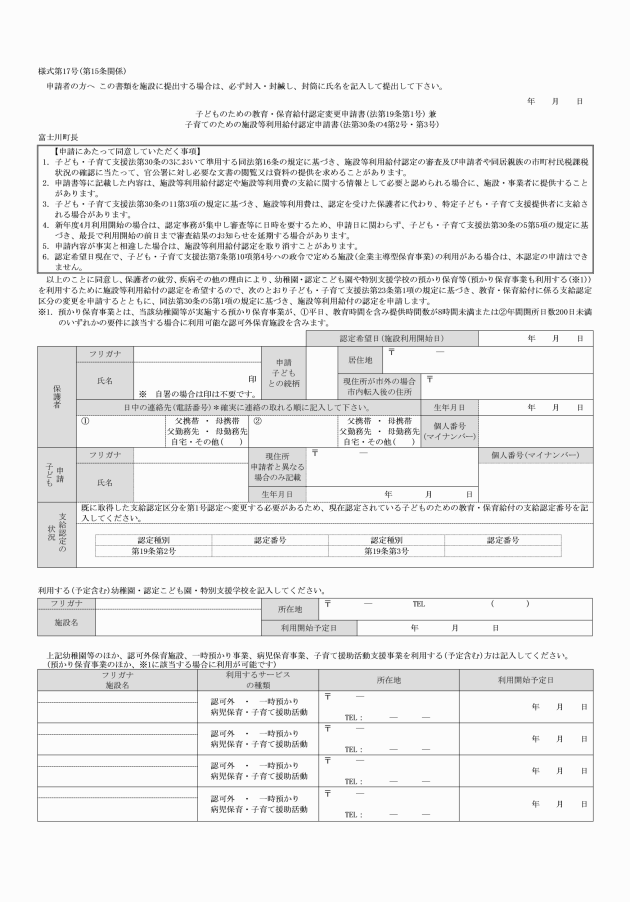

(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(府令第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第17号)

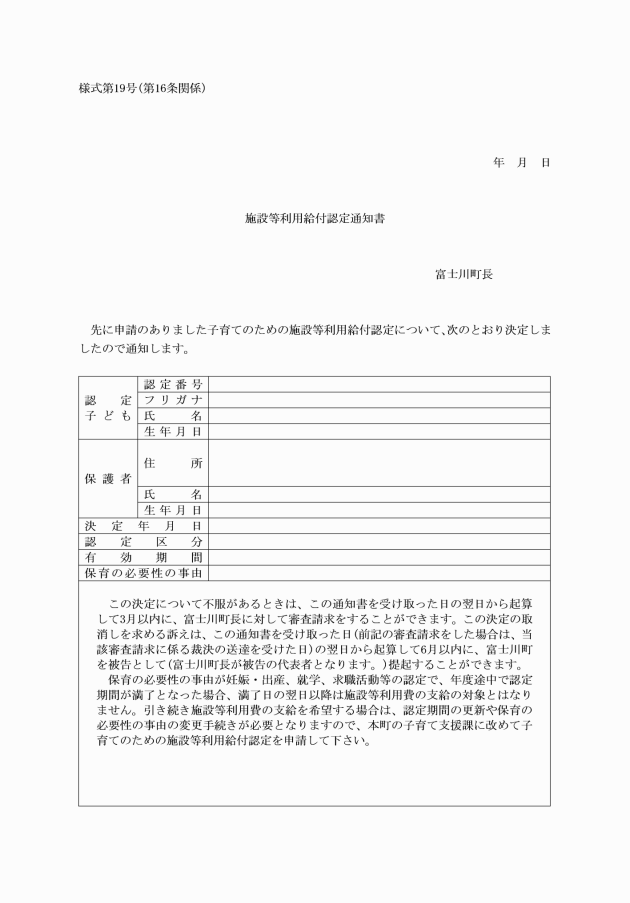

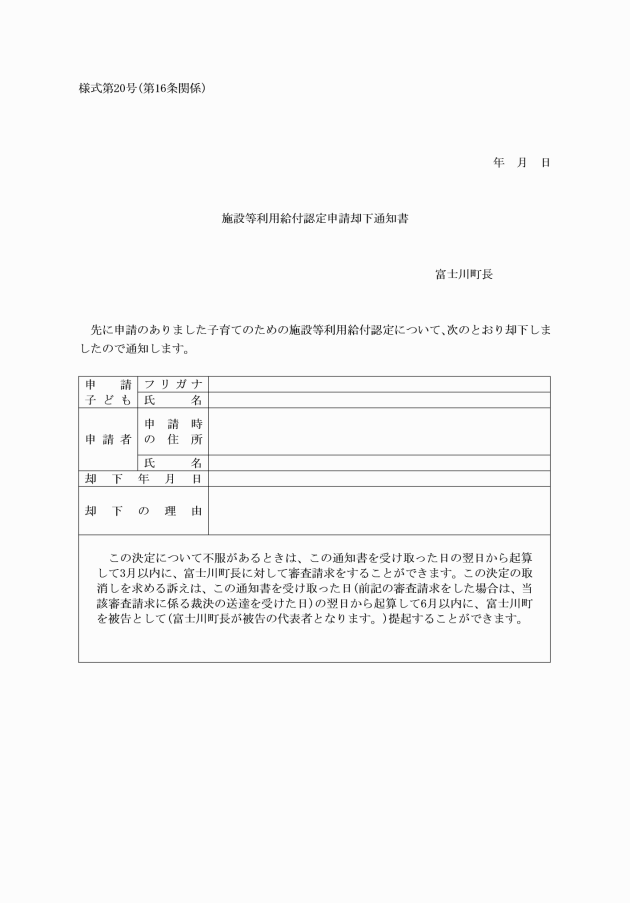

(施設等利用給付認定等の通知)

第16条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第19号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第20号)により行うものとする。

(現況の届出)

第18条 府令第28条の6第1項の届出は、申請書兼現況届とする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 申請書

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 申請書兼現況届

(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)

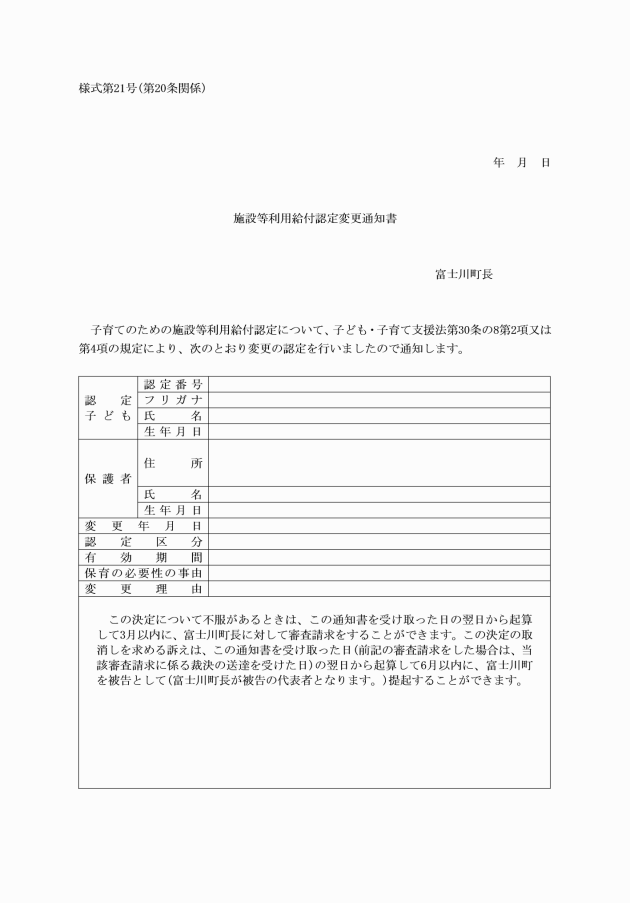

第20条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第21号)(以下「変更通知書」という。)により行うものとする。

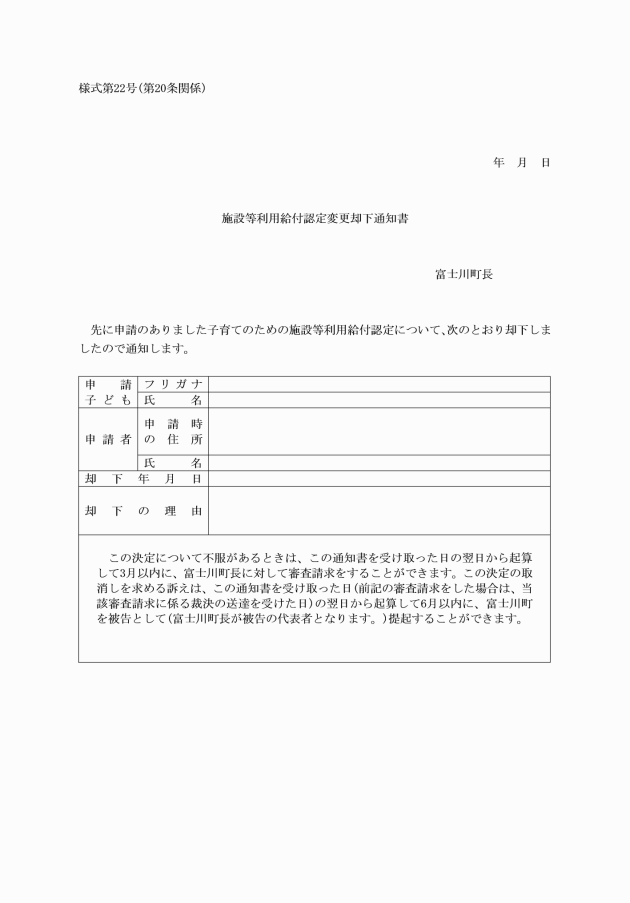

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第22号)により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第21条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、変更通知書により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

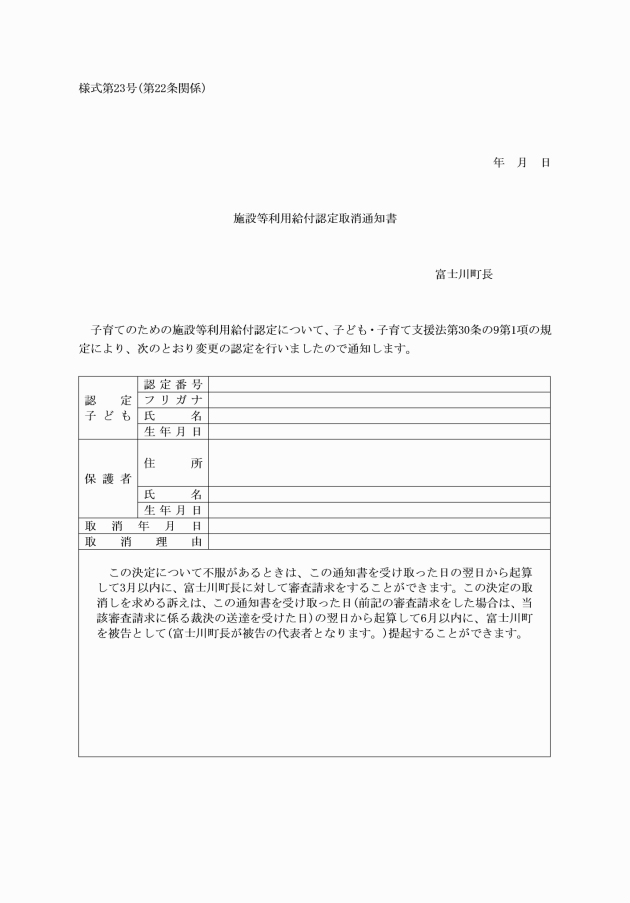

第22条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第23号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

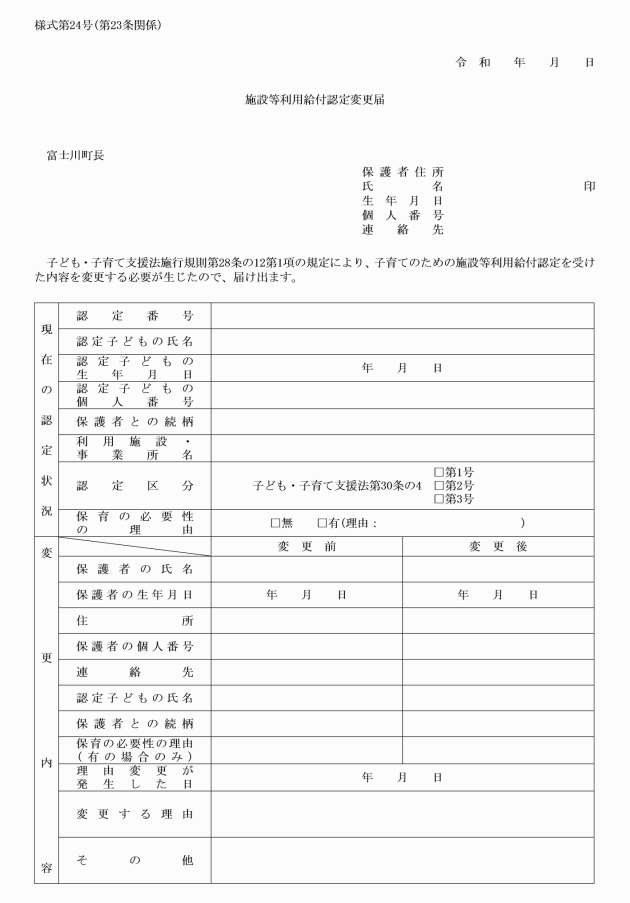

第23条 府令第28条の12第1項の届出書は、施設等利用給付認定変更届(様式第24号)とする。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

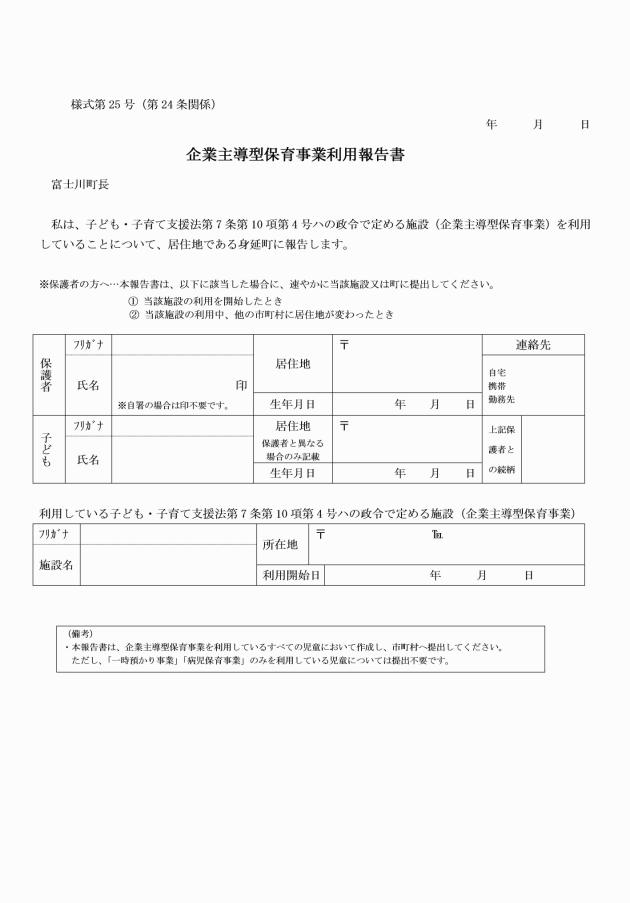

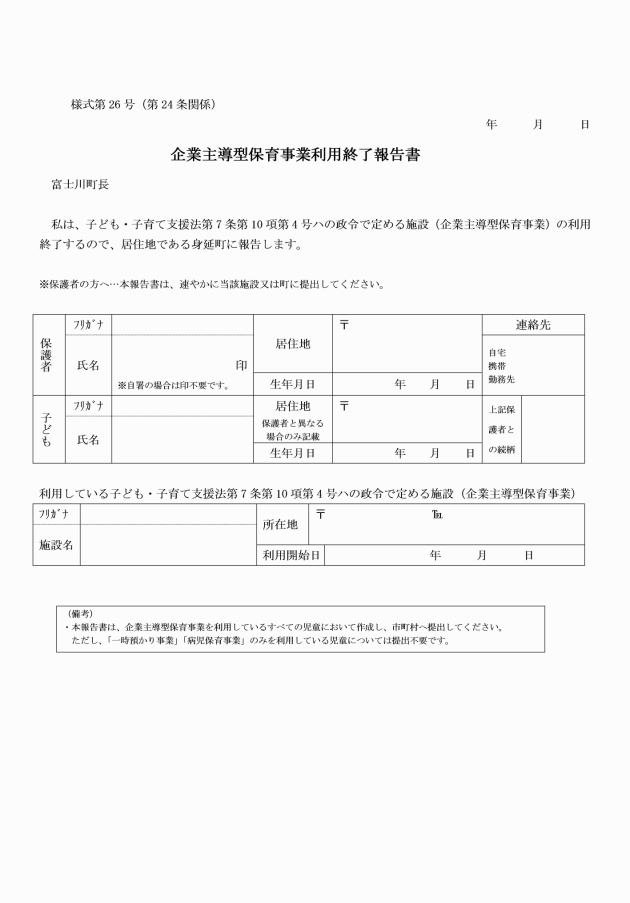

第24条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第25号)とする。

2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第26号)とする。

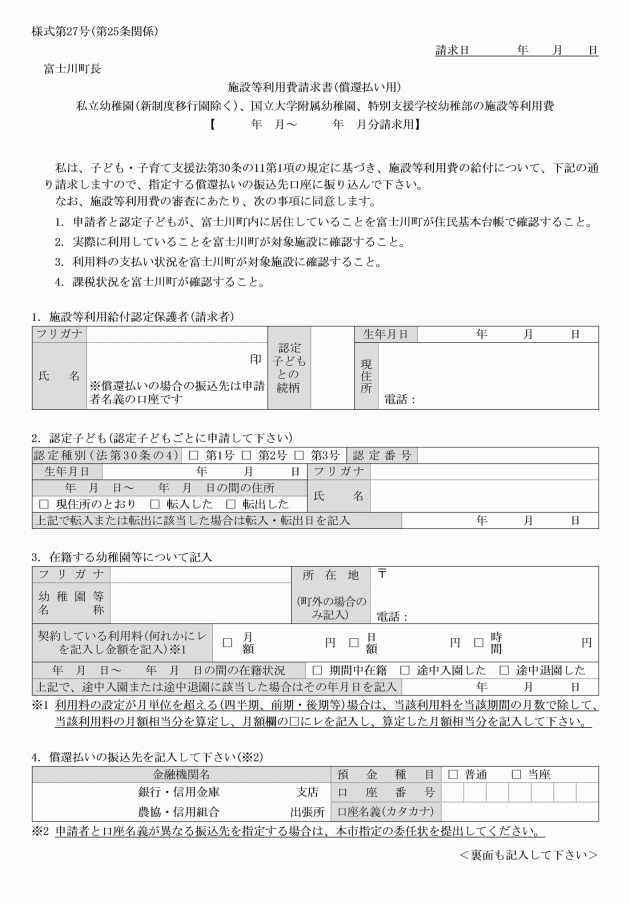

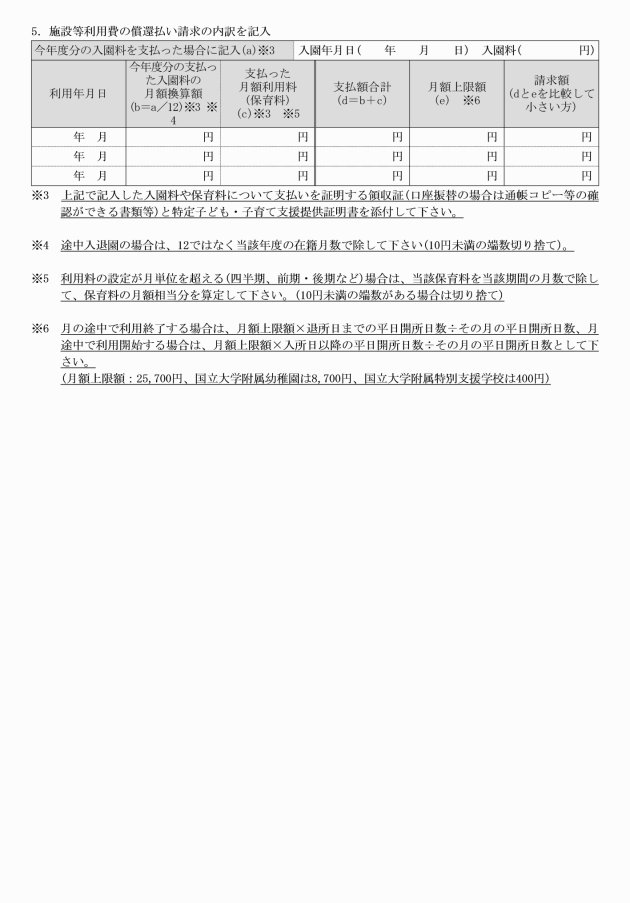

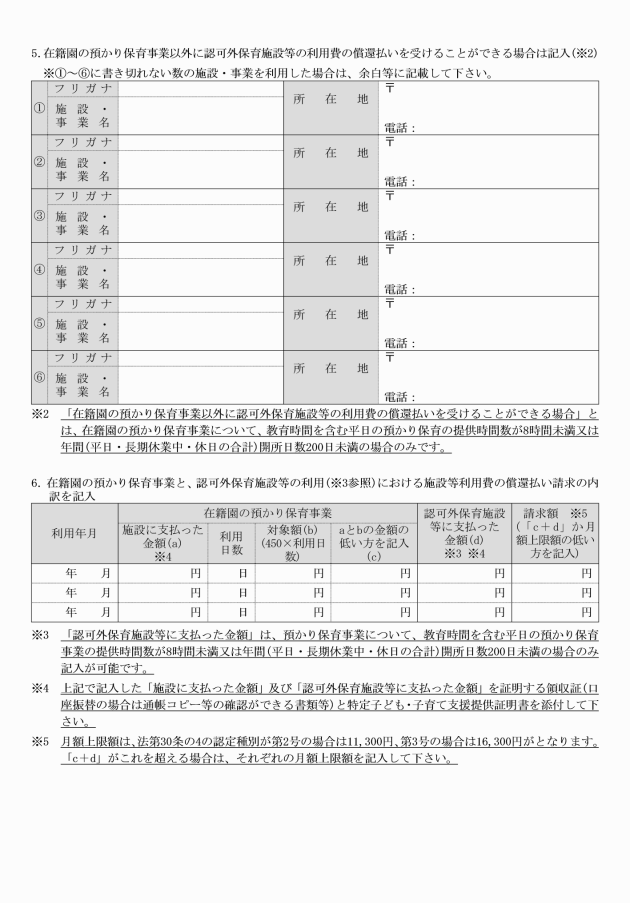

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第27号)

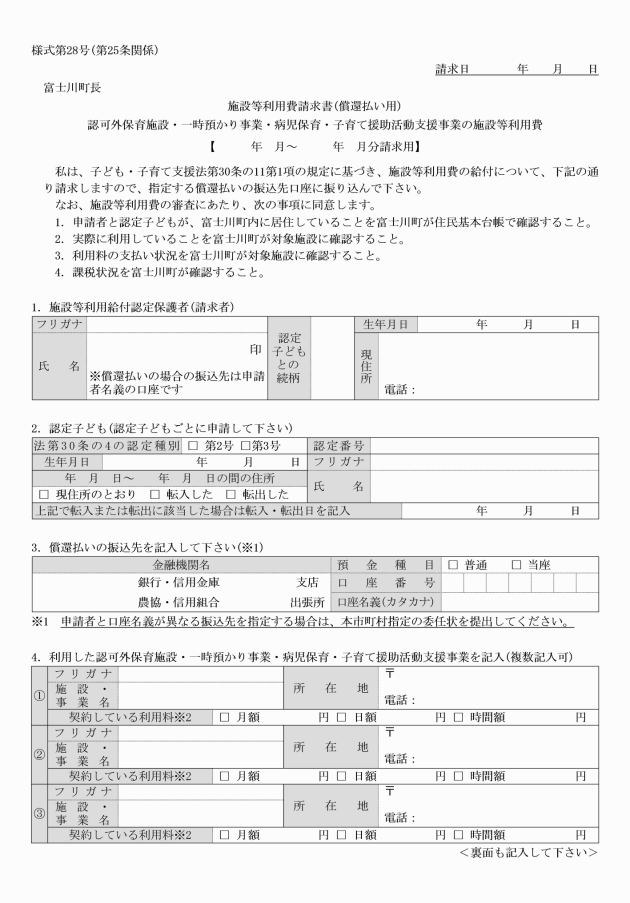

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第28号)

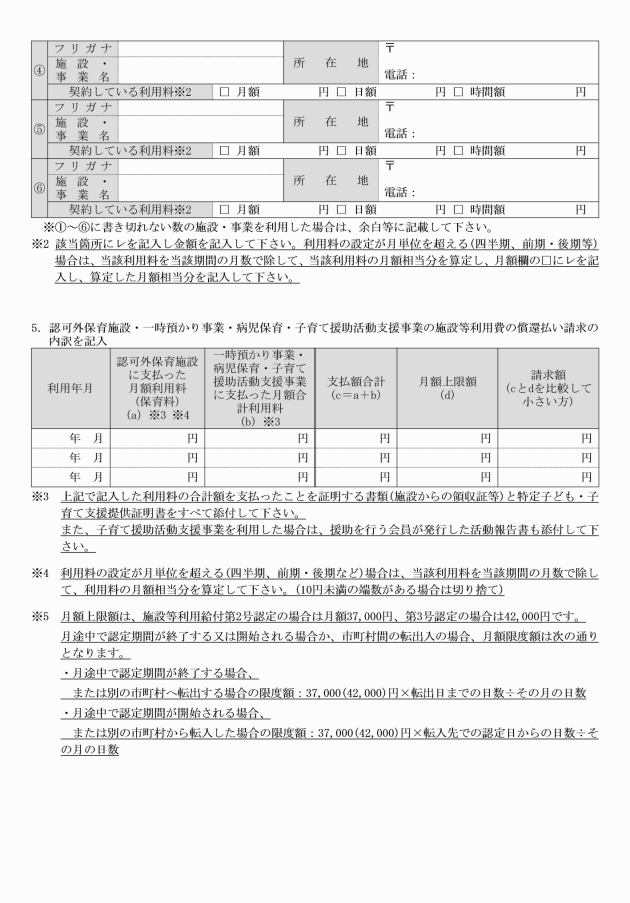

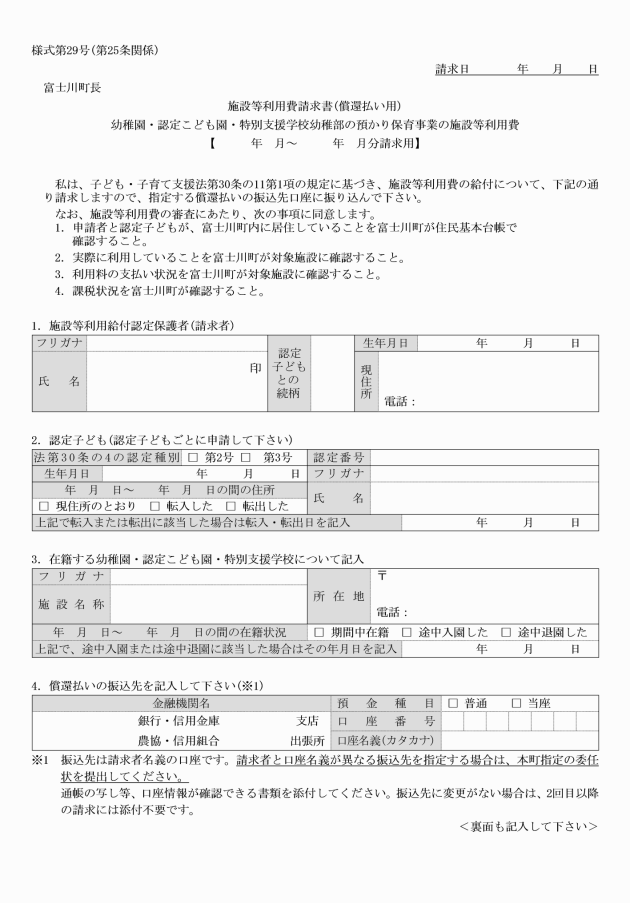

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第29号)

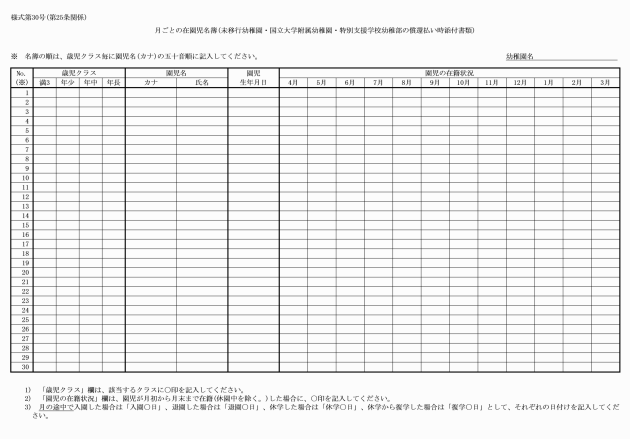

2 町長は、府令第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、在園児名簿(様式第30号)の提出を求めるものとする。

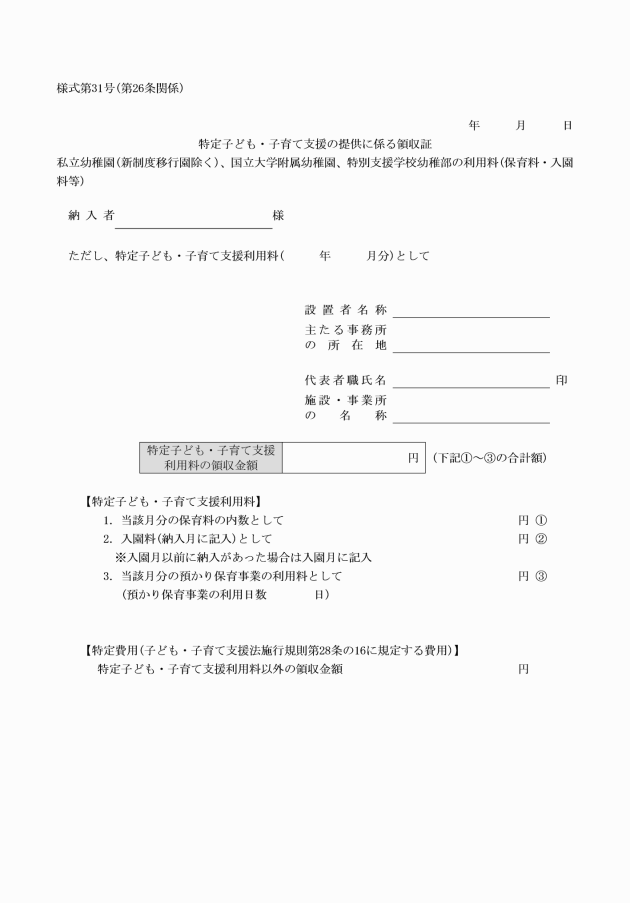

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(様式第31号)

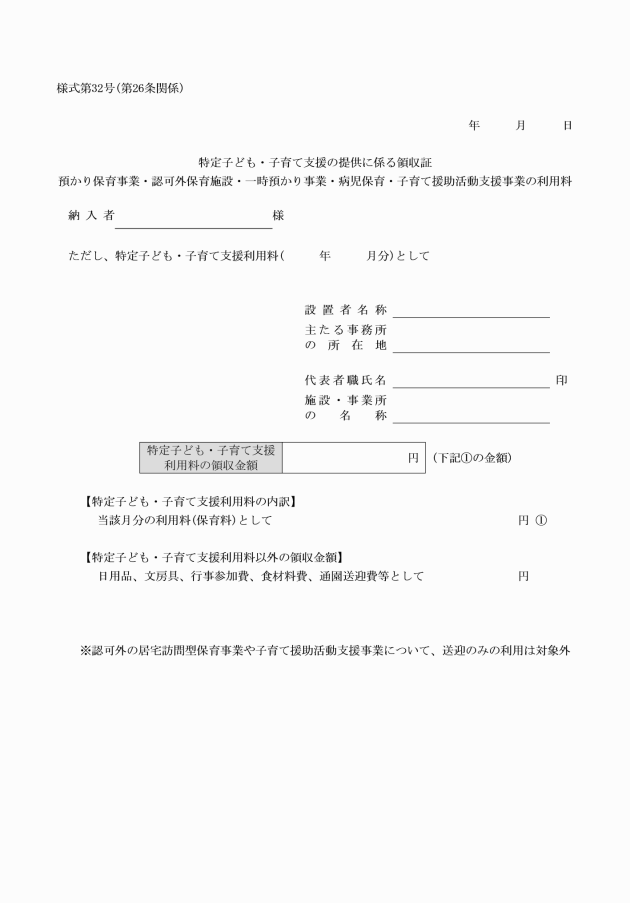

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第7号に掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(様式第32号)

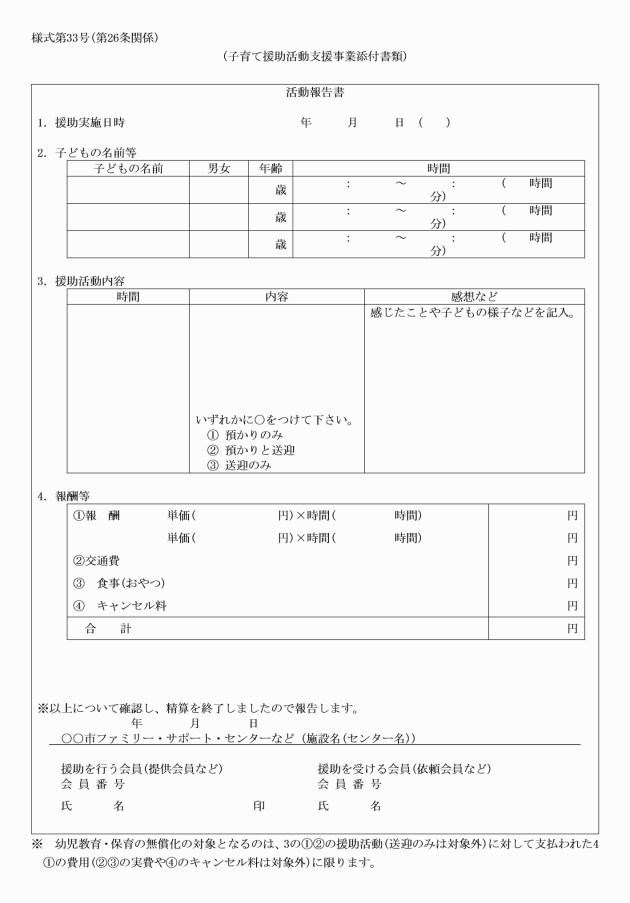

(3) 法第7条第10項第8号に掲げる事業 活動報告書(様式第33号)(以下「活動報告書」という。)

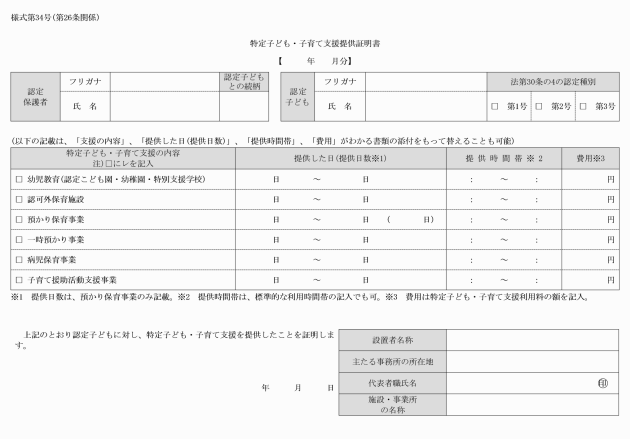

2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第34号)(法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、活動報告書)とする。

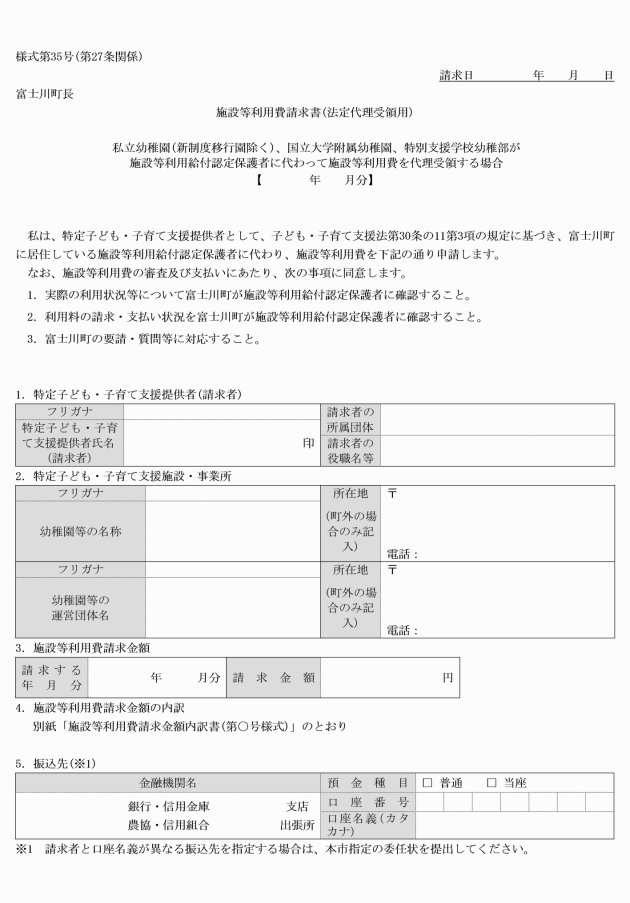

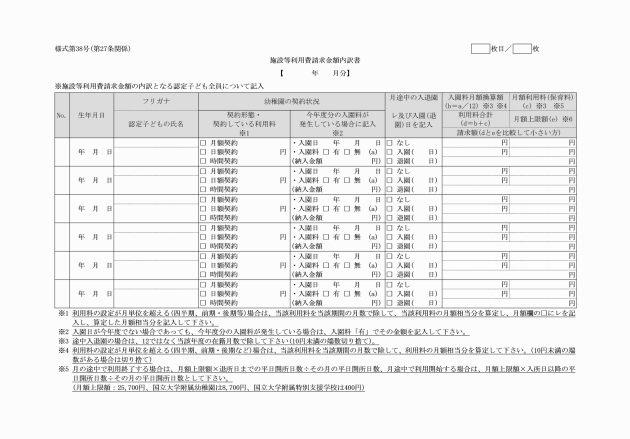

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第35号)

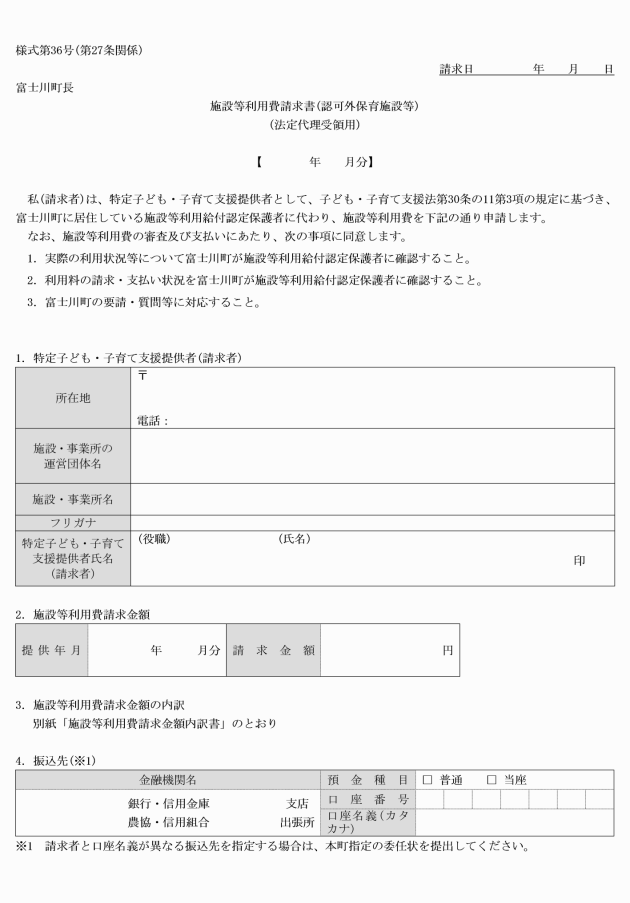

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第36号)

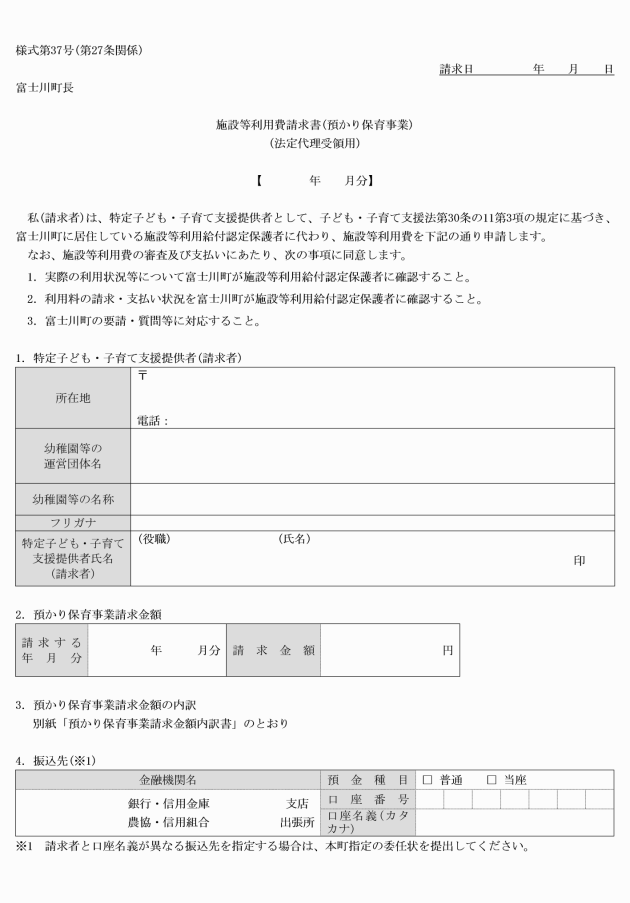

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設用利用費請求書(法定受領用)(様式第37号)

第4章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等

第1節 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

第1款 特定教育・保育施設

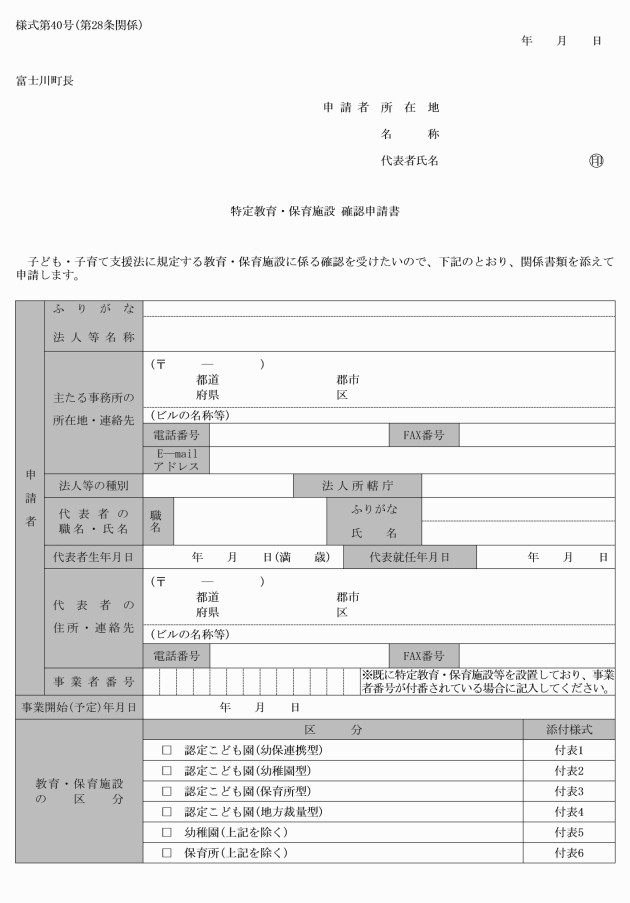

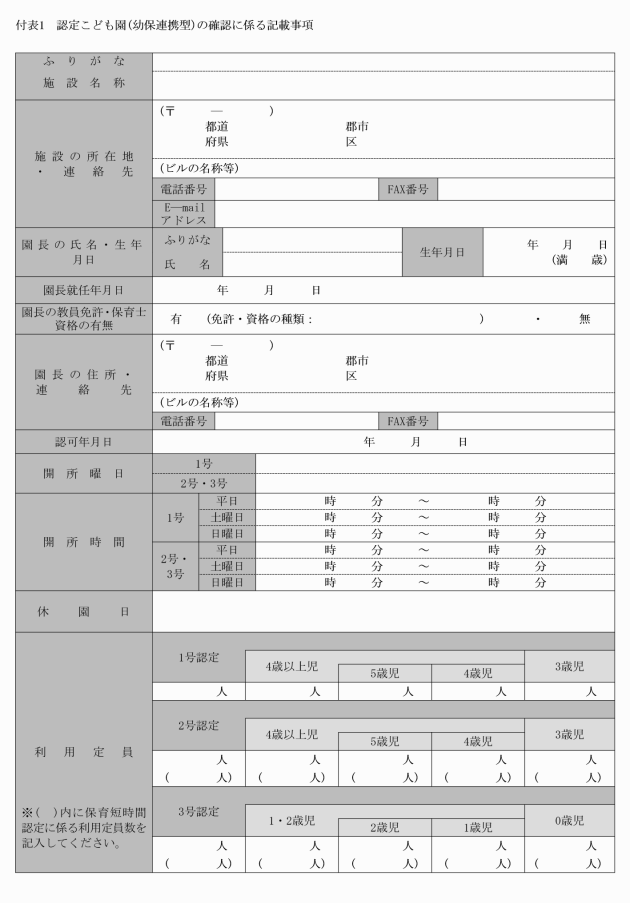

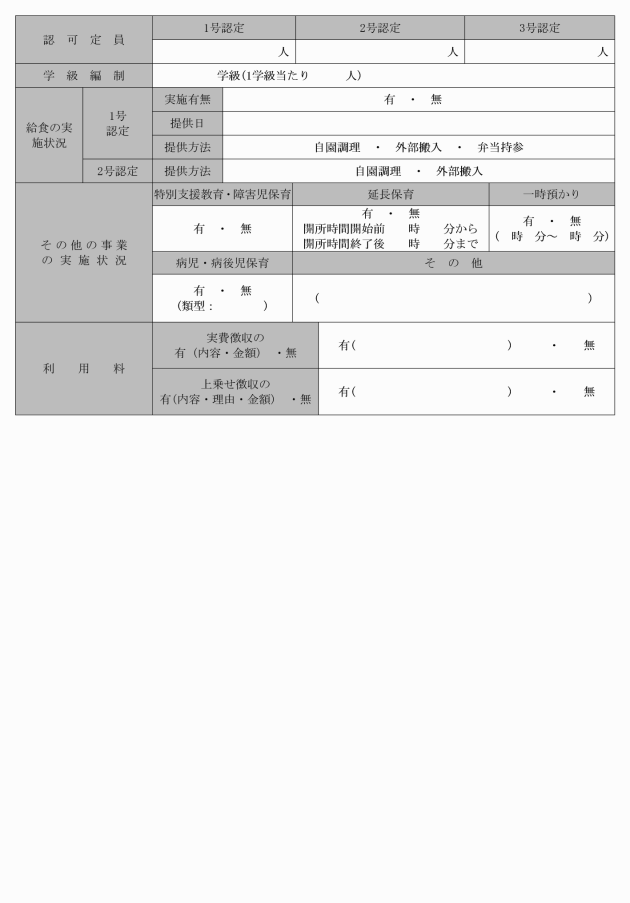

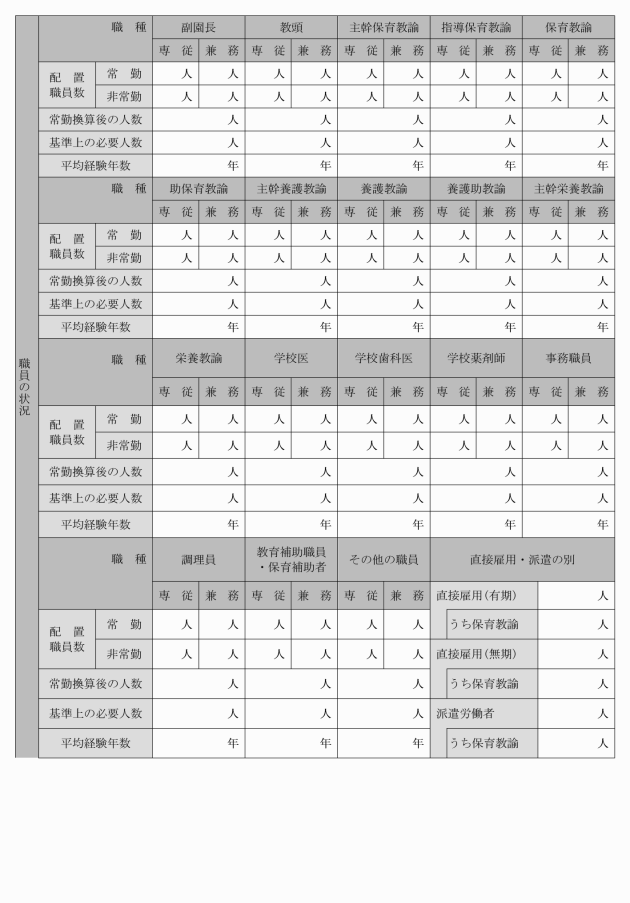

(特定教育・保育施設の確認申請等)

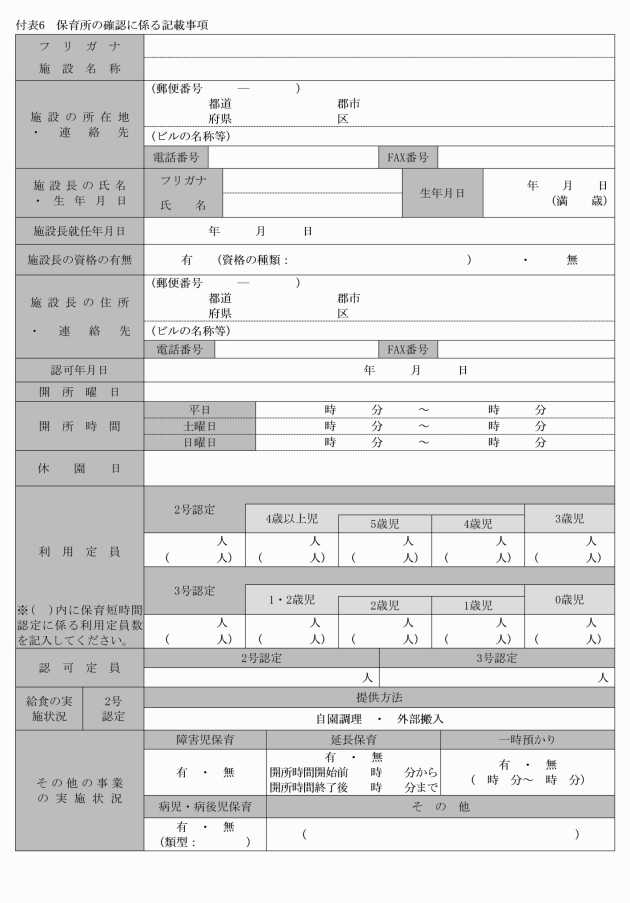

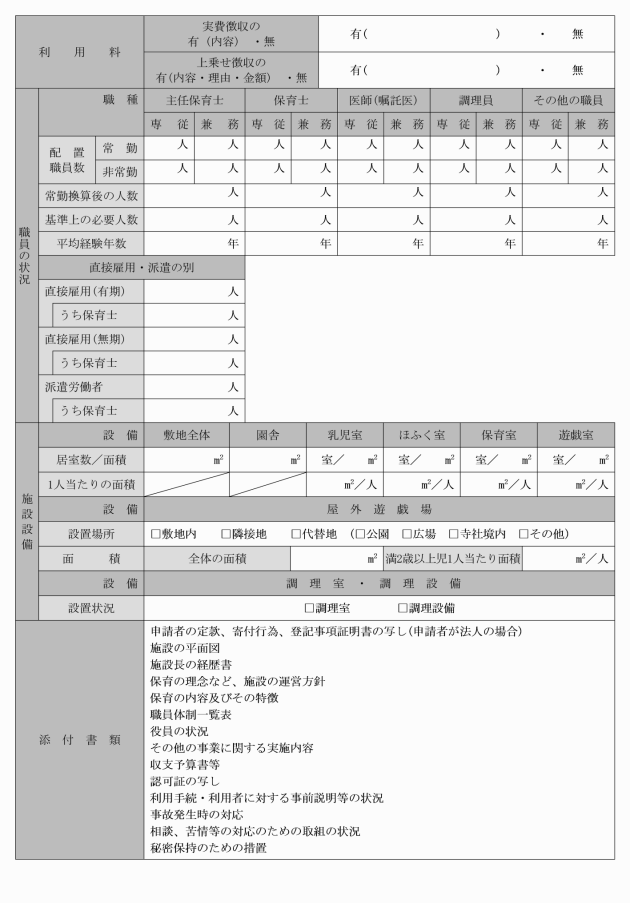

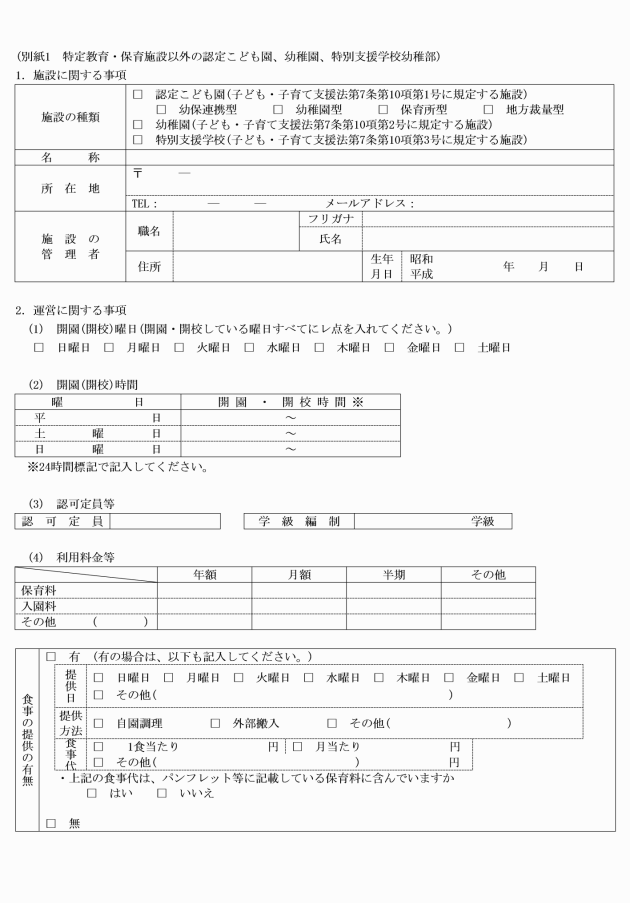

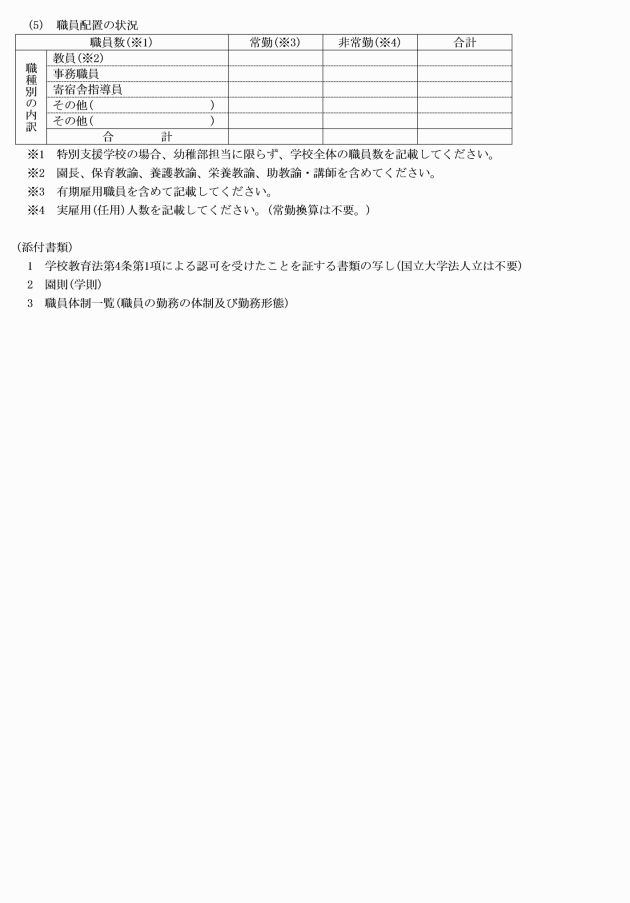

第28条 法第31条第1号の規定による確認を受けようとする教育・保育施設の設置者は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第40号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 設置者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等(町長が、インターネットを利用して当該事項(登記事項証明書を除く。)を閲覧することができる場合は、この限りでない。)

(2) 認定子ども園、幼稚園又は保育園の認可証又は認定証等の写し

(3) 建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示するものとする。以下同じ。)並びに設備の概要

(4) 運営規程

(5) 利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態

(7) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(8) 法第33条第2項の規定により教育・保育給付認定子どもを選考する場合の基準

(9) 当該申請に係る事業に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の請求に関する事項

(10) 法第40条第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面

(11) 役員の氏名、生年月日及び住所

(12) その他確認に関し必要と認める書類

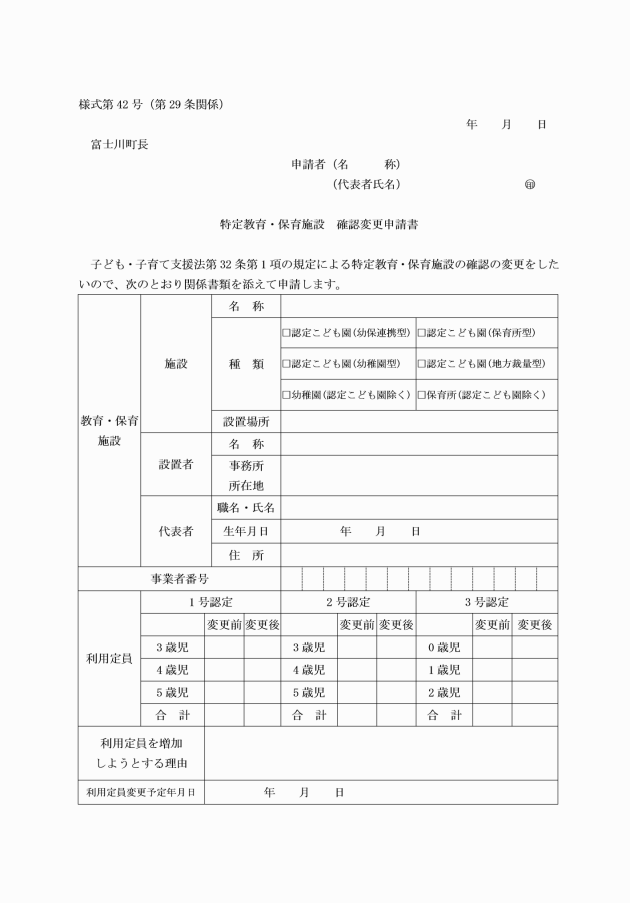

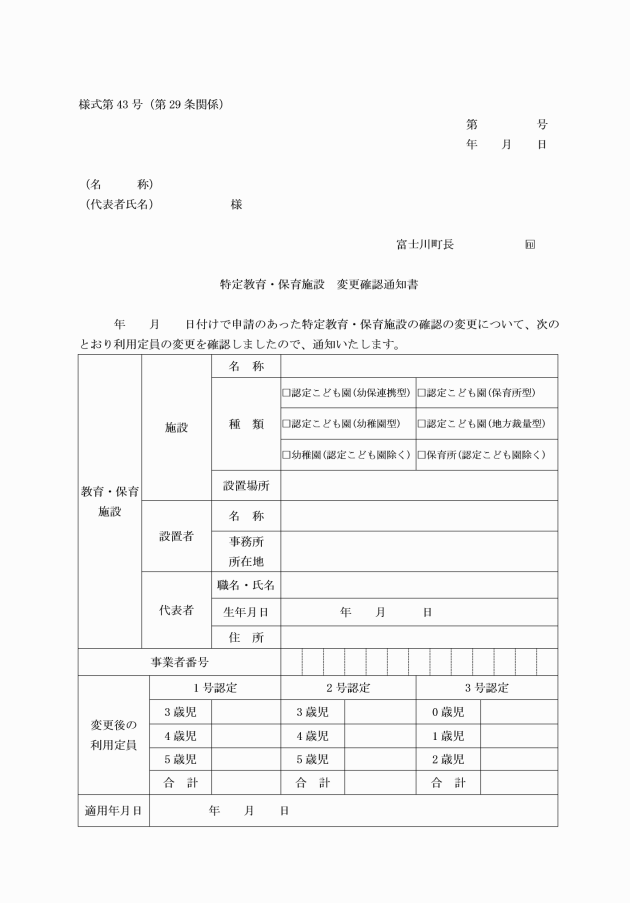

(特定教育・保育施設の確認の変更申請等)

第29条 法第32条第1項の規定による利用定員の増加をしようとする特定教育・保育施設の設置者は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第42号)に、次に掲げる書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。

(1) 建物の構造概要及び図面

(2) 従業者の勤務体制及び勤務形態

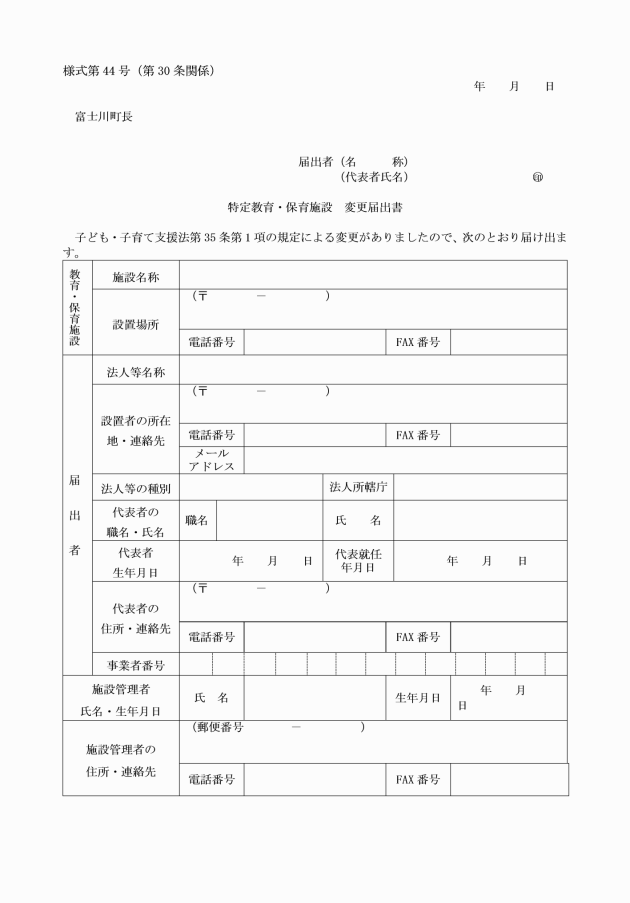

(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出等)

第30条 特定教育・保育施設の設置者は、法第35条第1項の規定による変更があったときは、特定教育・保育施設変更届出書(様式第44号)により町長に届け出なければならない。

2 前項の届出であって、特定教育・保育施設の設置者の役員又はその長の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。

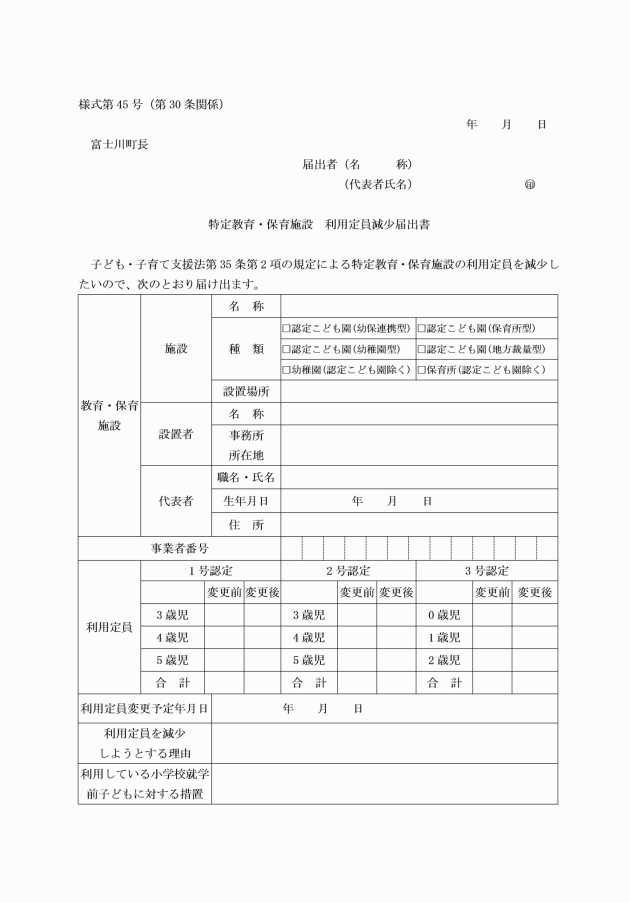

3 法第35条第2項の規定による利用定員の減少をしようとする特定教育・保育施設の設置者は、特定教育・保育施設利用定員減少届出書(様式第45号)により町長に届け出なければならない。

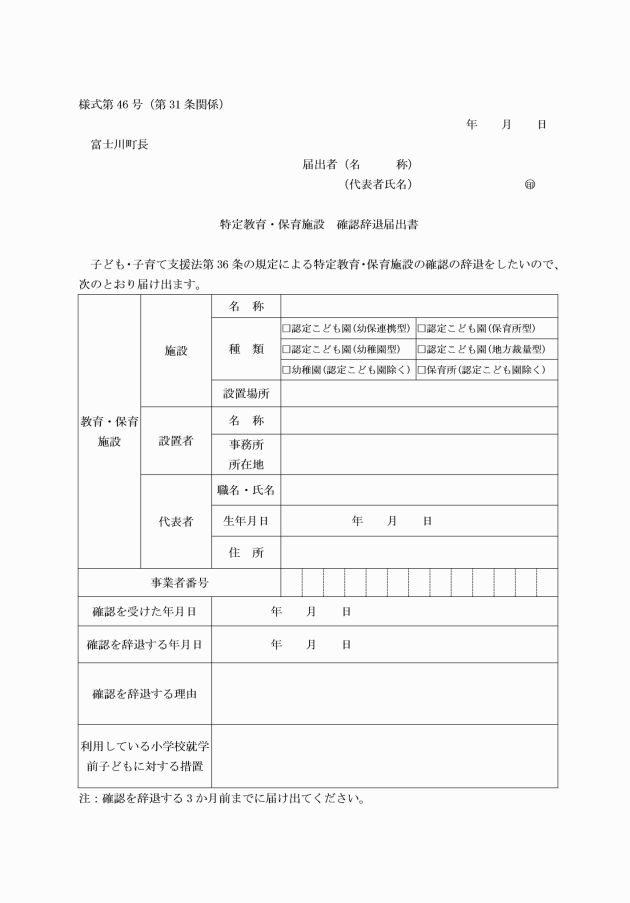

(特定教育・保育施設の確認の辞退)

第31条 法第36条の規定による確認の辞退をしようとする特定教育・保育施設の設置者は、特定教育・保育施設確認辞退届出書(様式第46号)により町長に届け出なければならない。

(特定教育・保育施設の確認の取消し等)

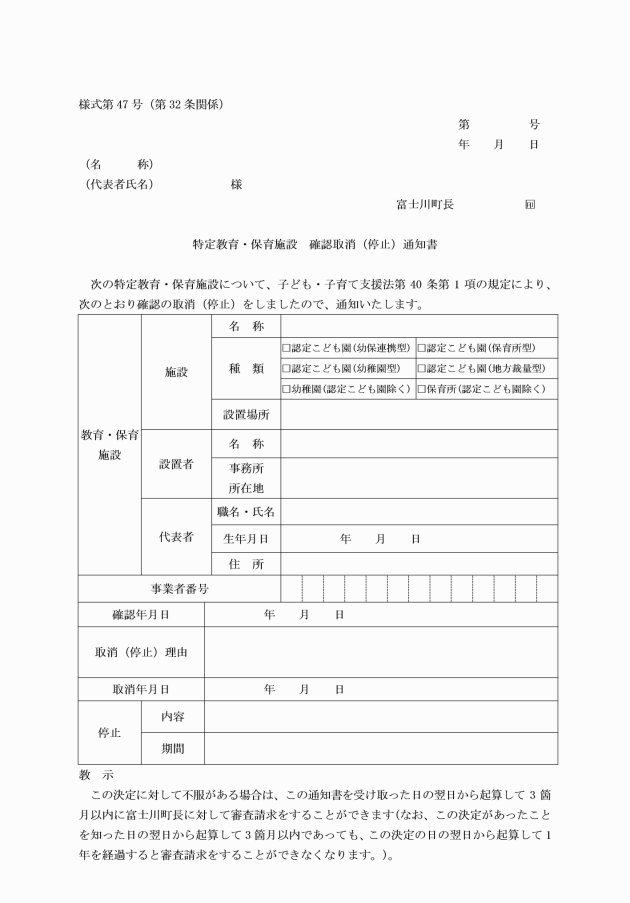

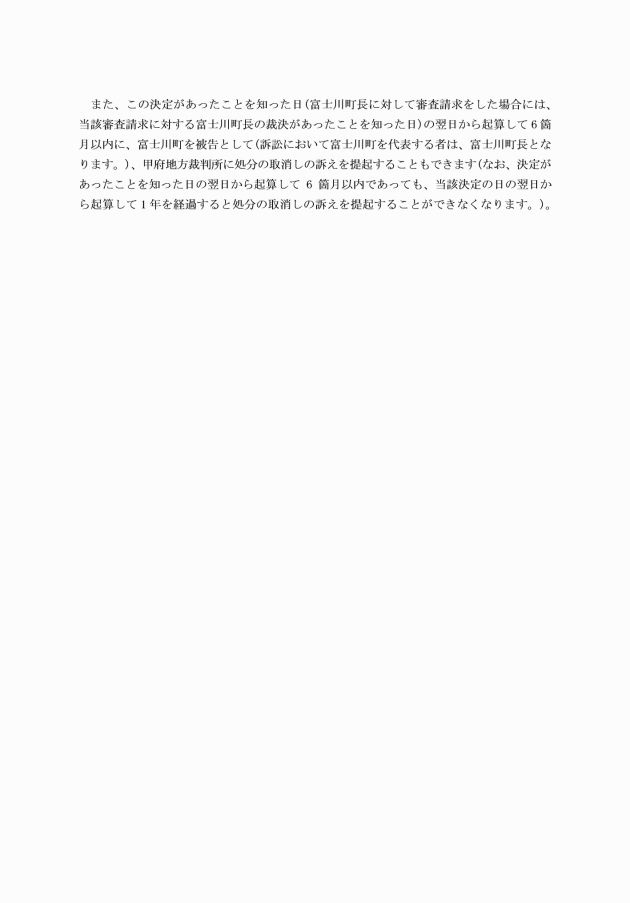

第32条 町長は、法第40条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設確認取消(停止)通知書(様式第47号)により特定教育・保育施設の設置者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設に関する届出及び公示)

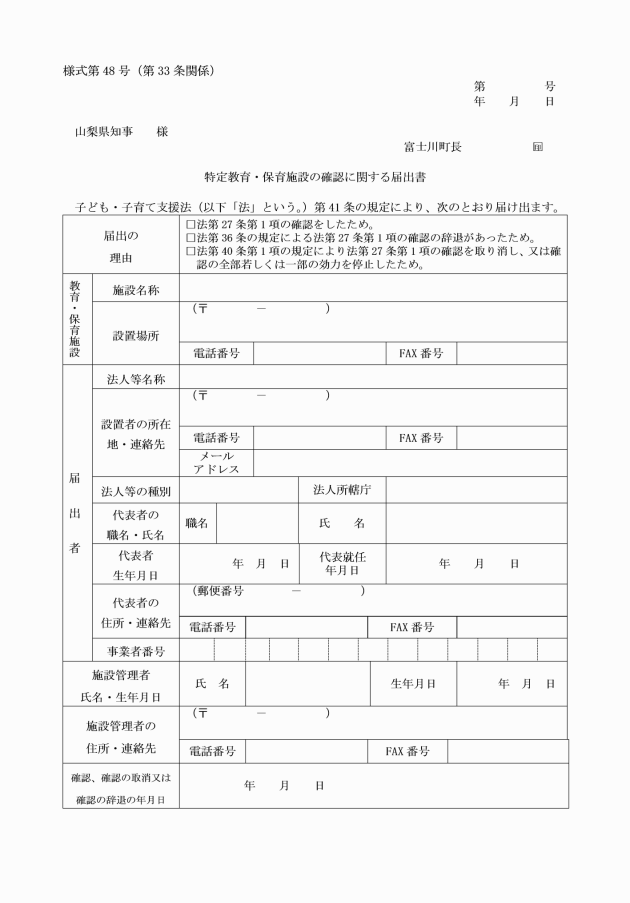

第33条 町長は、法第41条の規定による届出について、遅滞なく、特定教育・保育施設確認に関する届出書(様式第48号)により山梨県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。

第2款 特定地域型保育事業者

(特定地域型保育事業者の確認申請等)

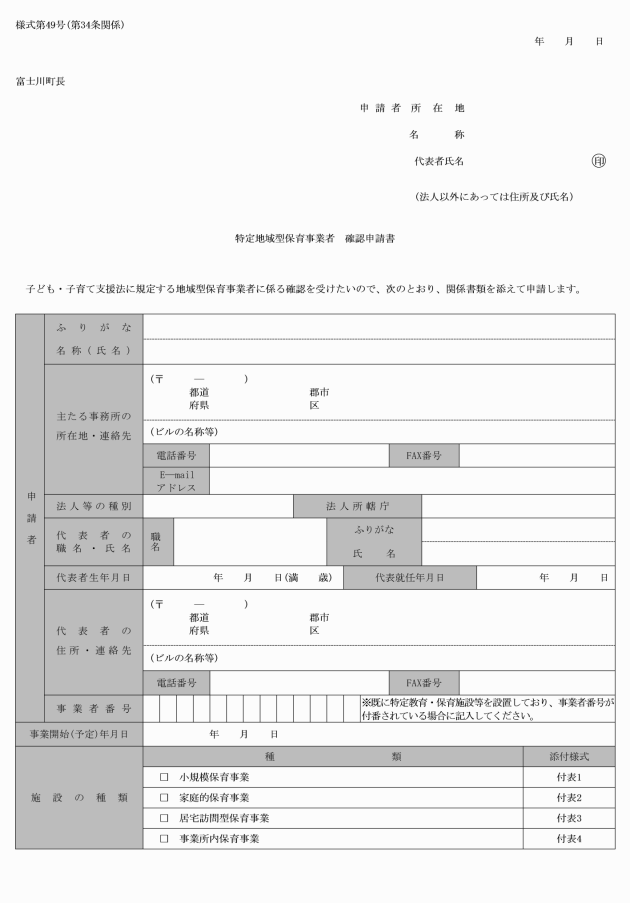

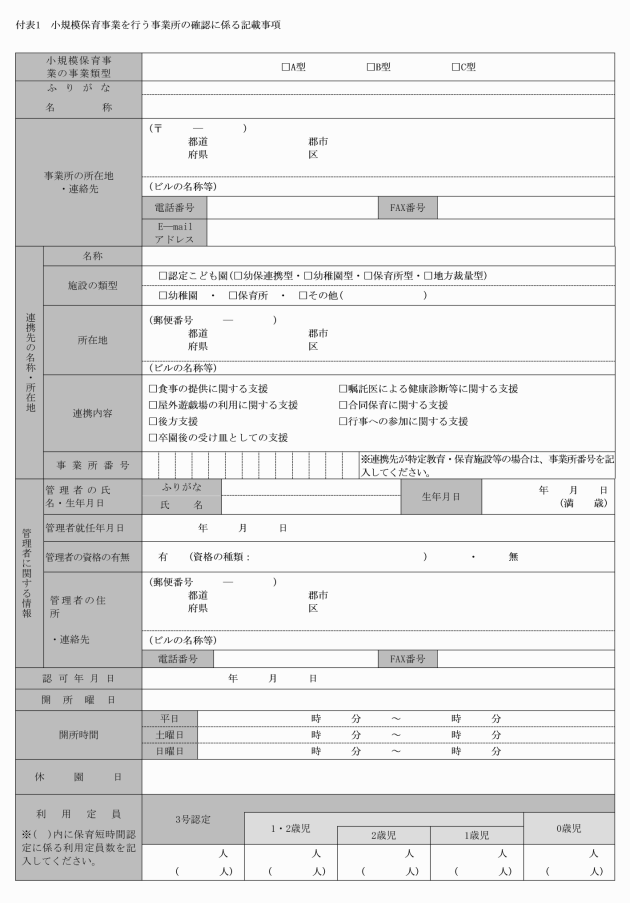

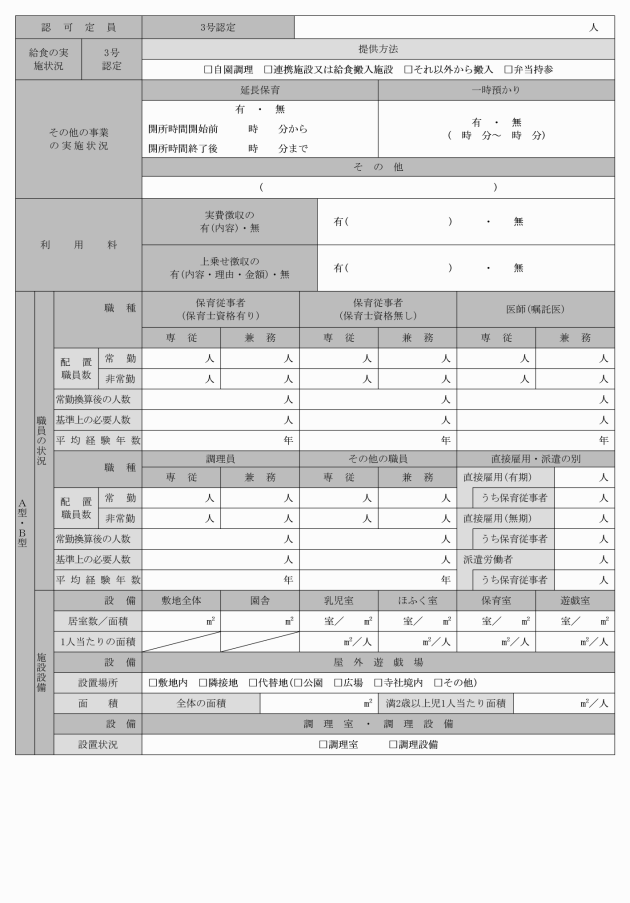

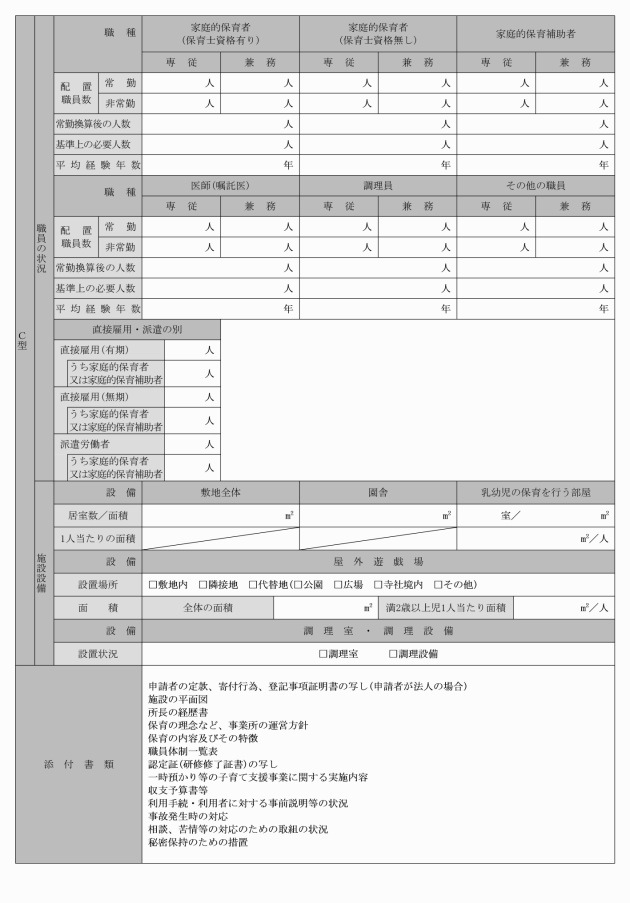

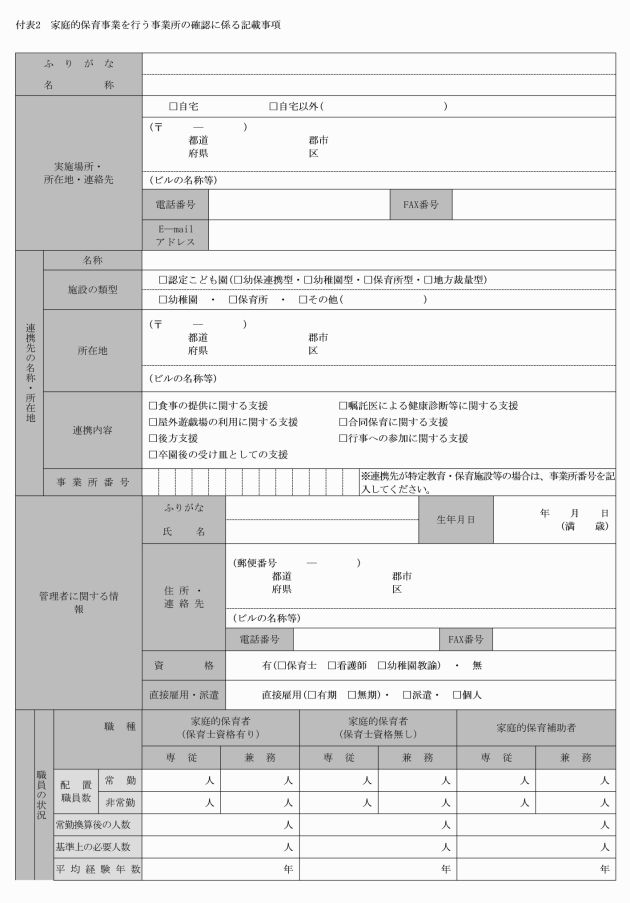

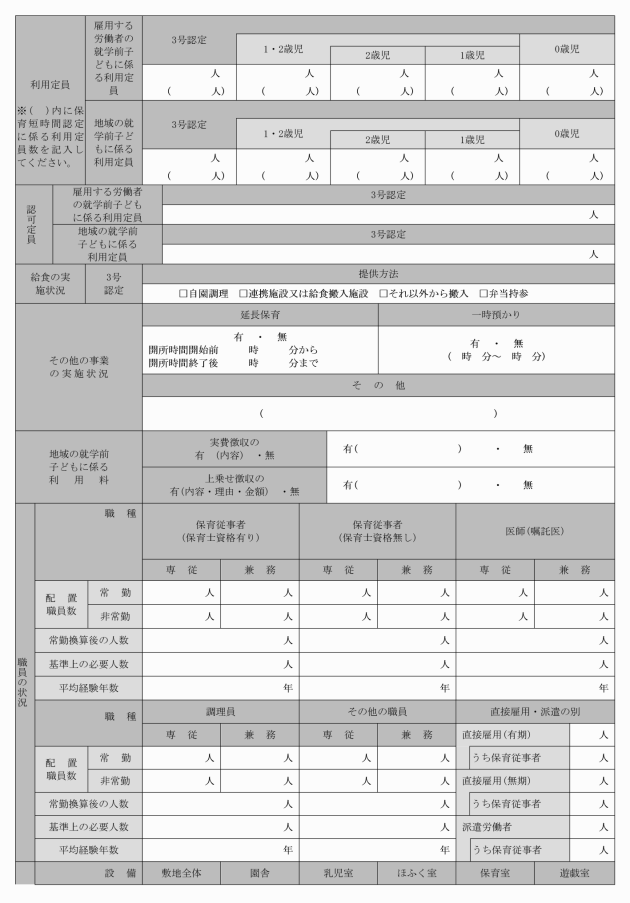

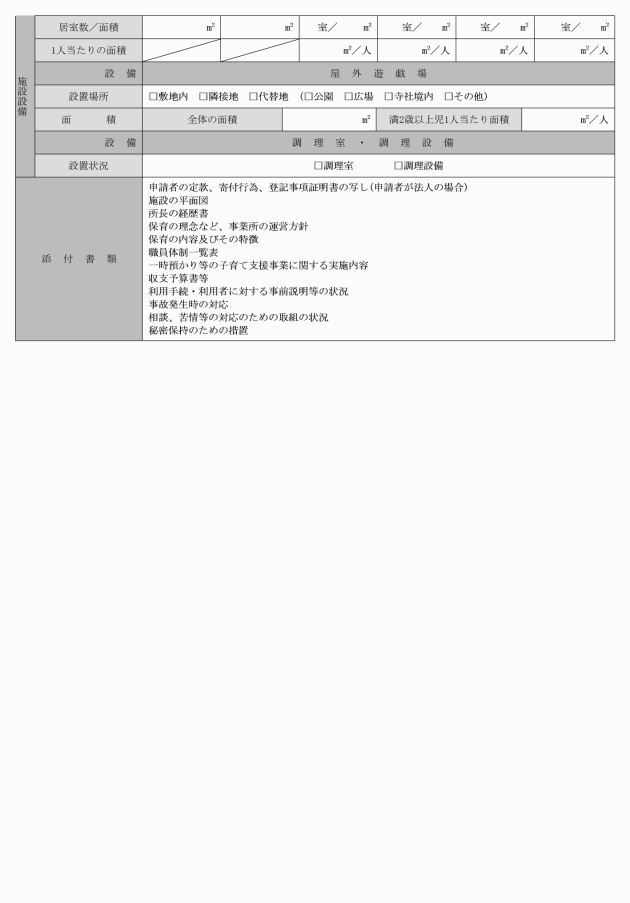

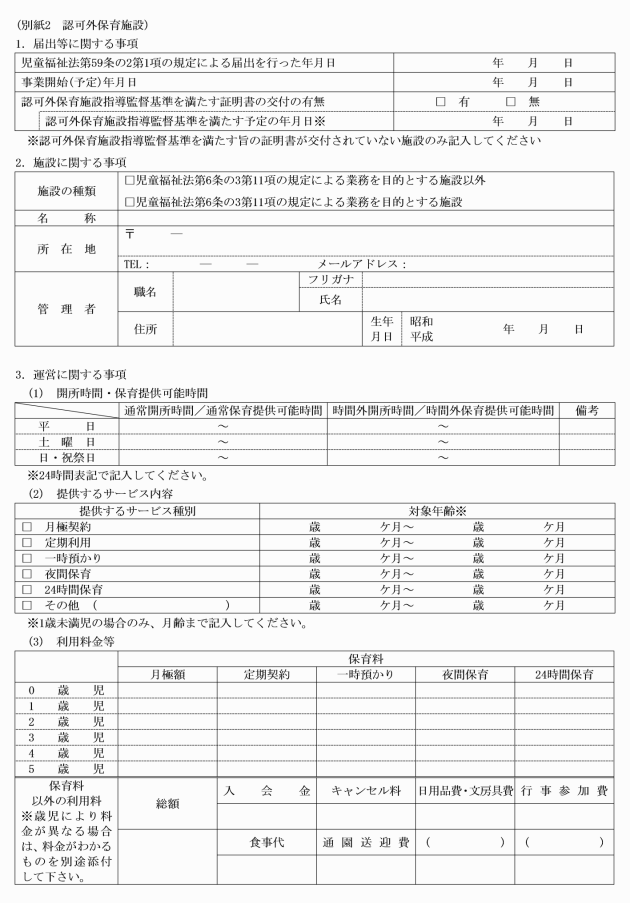

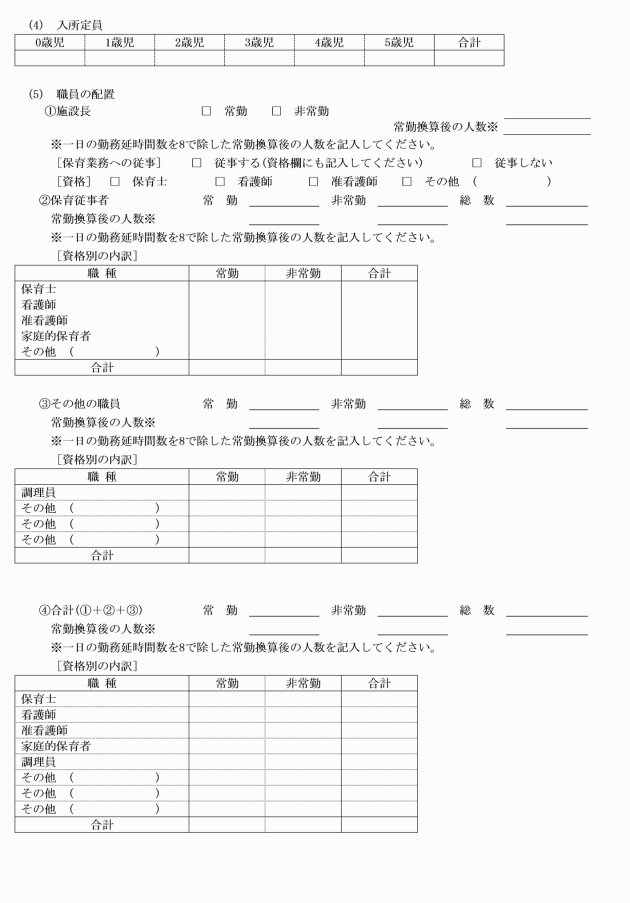

第34条 法第43条第1号の規定による確認を受けようとする地域型保育事業者は、地域型保育事業者確認申請書(様式第49号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 設置者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等(町長が、インターネットを利用して当該事項(登記事項証明書を除く。)を閲覧することができる場合は、この限りでない。)

(2) 地域型保育事業者の認可証の写し

(3) 建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示するものとする。以下同じ。)並びに設備の概要

(4) 運営規程

(5) 利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態

(7) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(8) 法第45条第2項の規定により教育・保育給付認定子どもを選考する場合の基準

(9) 当該申請に係る事業に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の請求に関する事項

(10) 法第52条第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面

(11) 役員の氏名、生年月日及び住所

(12) その他確認に関し必要と認める書類

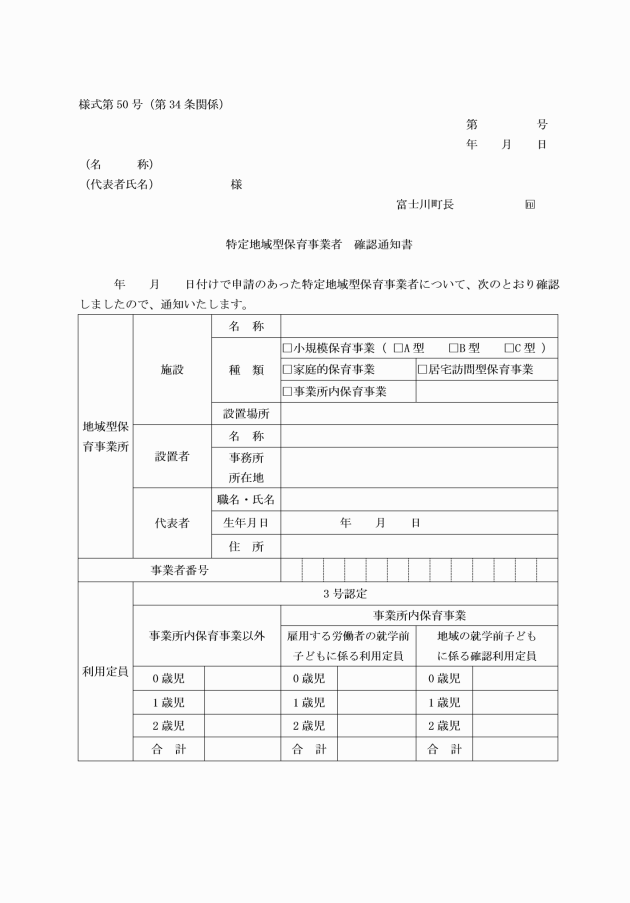

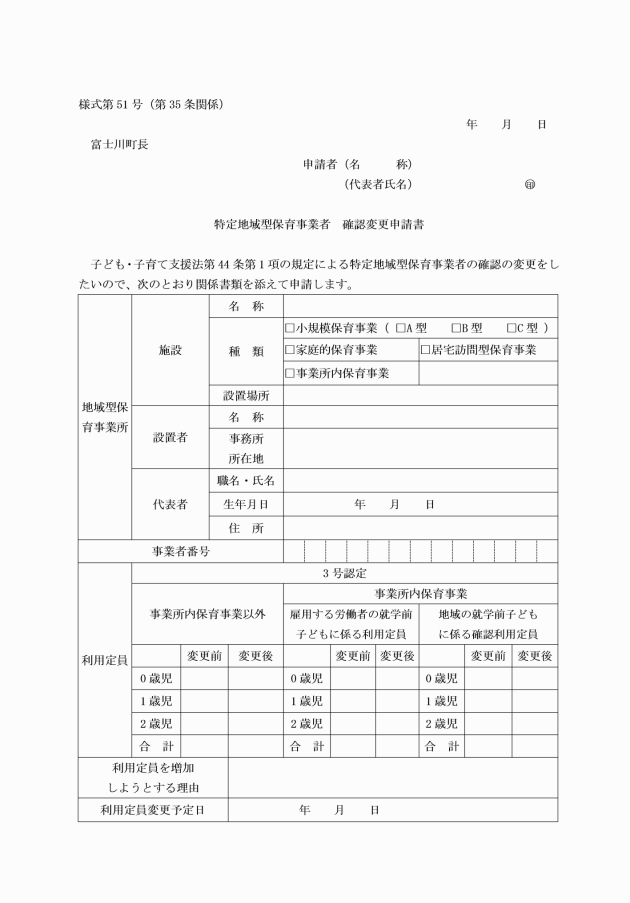

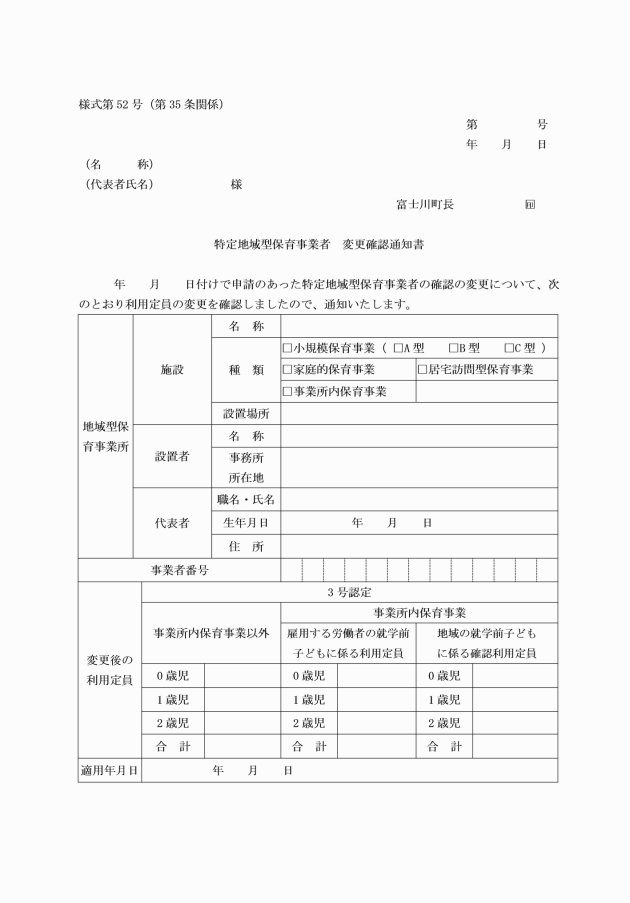

(特定地域型保育事業者の確認の変更申請等)

第35条 法第44条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の変更を受けようとするものは、地域型保育事業者確認変更申請書(様式第51号)に、次に掲げる書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。

(1) 建物の構造概要及び図面

(2) 従業者の勤務体制及び勤務形態

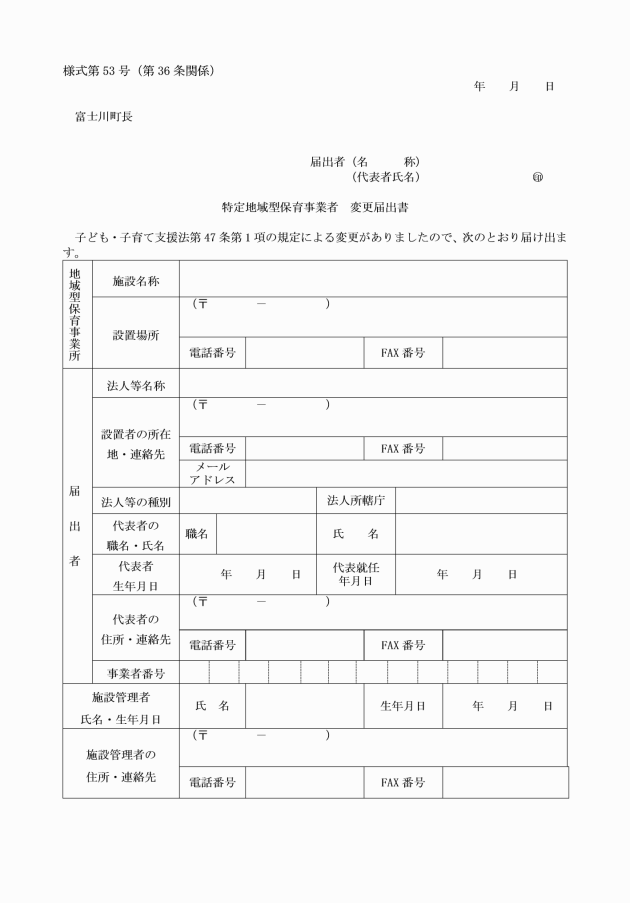

(特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出等)

第36条 特定地域型保育事業者は、法第47条第1項の規定による変更があったときは、特定地域型保育事業者変更届出書(様式第53号)により町長に届け出なければならない。

2 前項の届出であって、特定地域型保育事業者に係る管理者の変更又は役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。

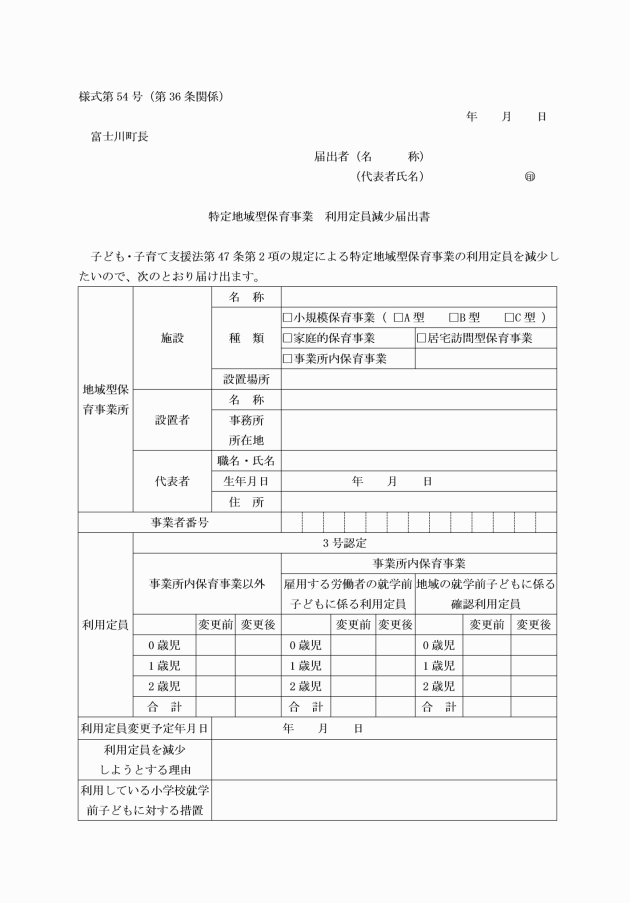

3 法第47条第2項の規定による利用定員の減少をしようとする特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業利用定員減少届出書(様式54第号)により町長に届け出なければならない。

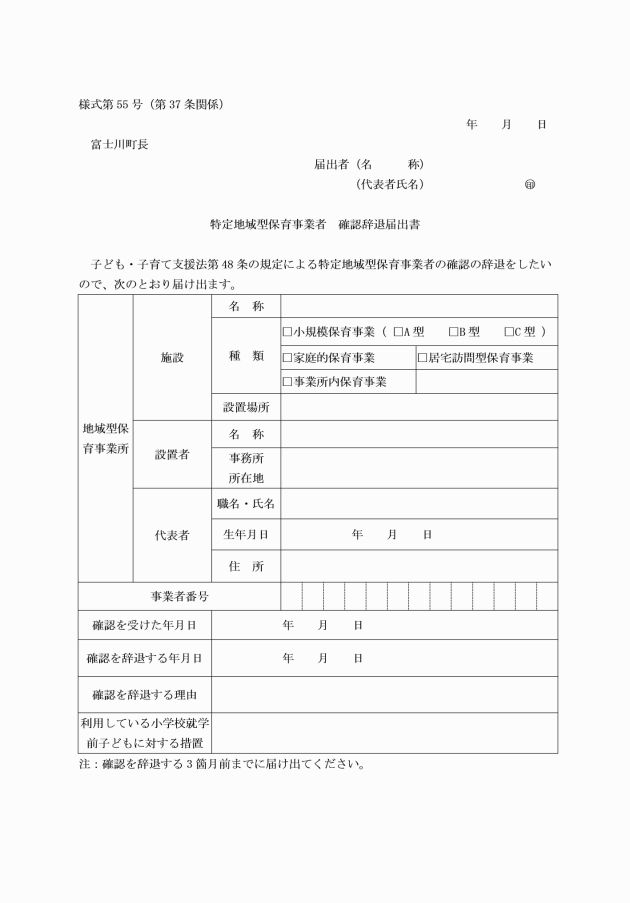

(特定地域型保育事業者の確認の辞退)

第37条 法第48条の規定による確認の辞退をしようとする特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業者確認辞退届出書(様式第55号)により町長に届け出なければならない。

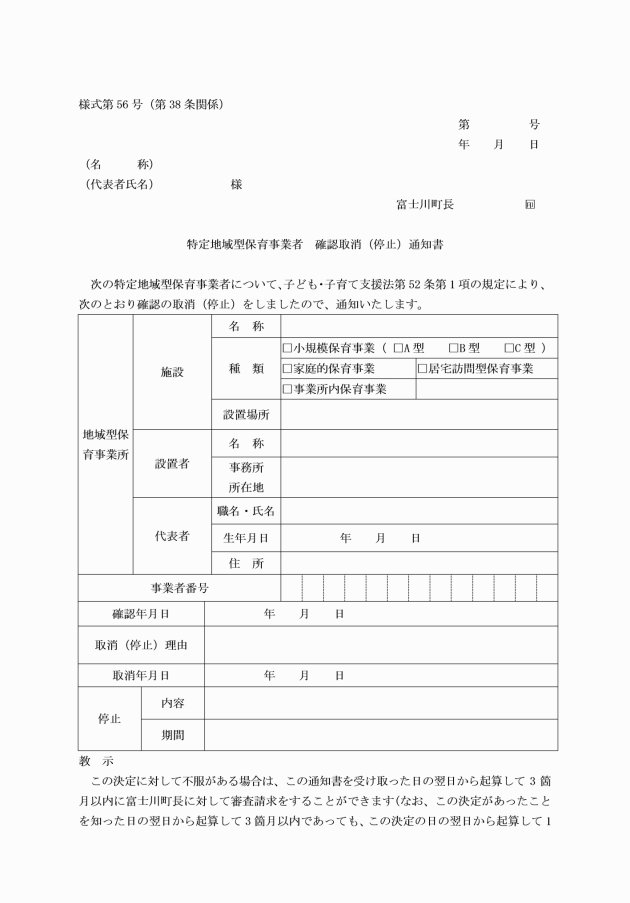

(特定地域型保育事業者の確認の取消し等)

第38条 町長は、法第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定地域型保育事業者確認取消(停止)通知書(様式第56号)により特定地域型保育事業者に通知するものとする。

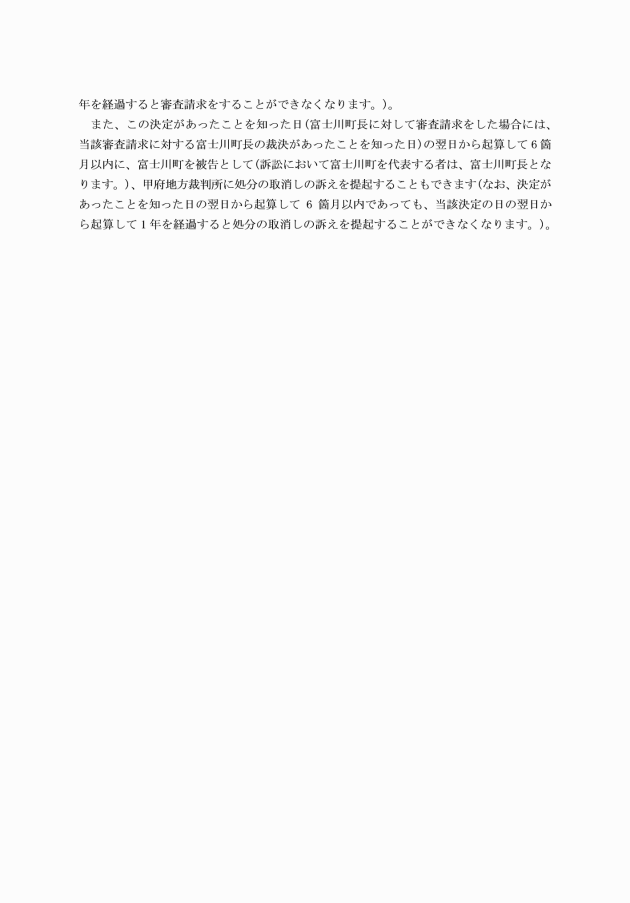

(特定地域型保育事業者に関する届出及び公示)

第39条 町長は、法第53条の規定による届出について、遅滞なく、特定地域型保育事業者の確認に関する届出書(様式第57号)により山梨県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。

第2節 特定子ども・子育て施設等

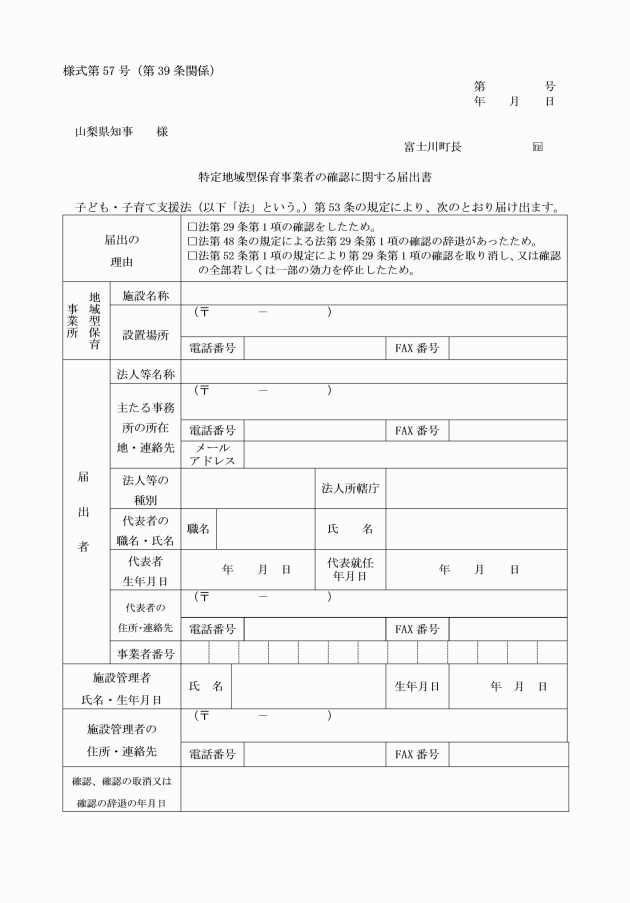

(子ども・子育て支援施設等の確認の申請)

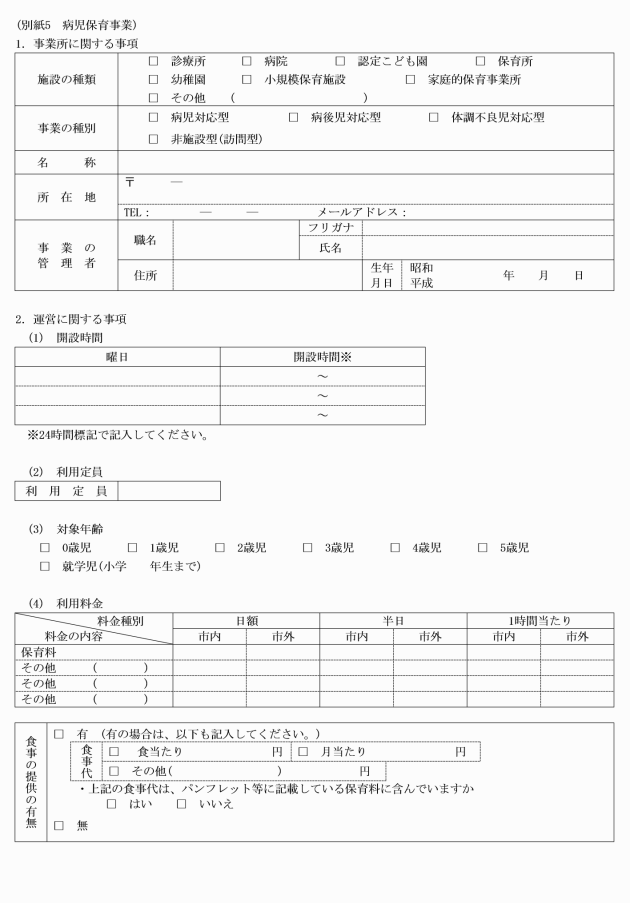

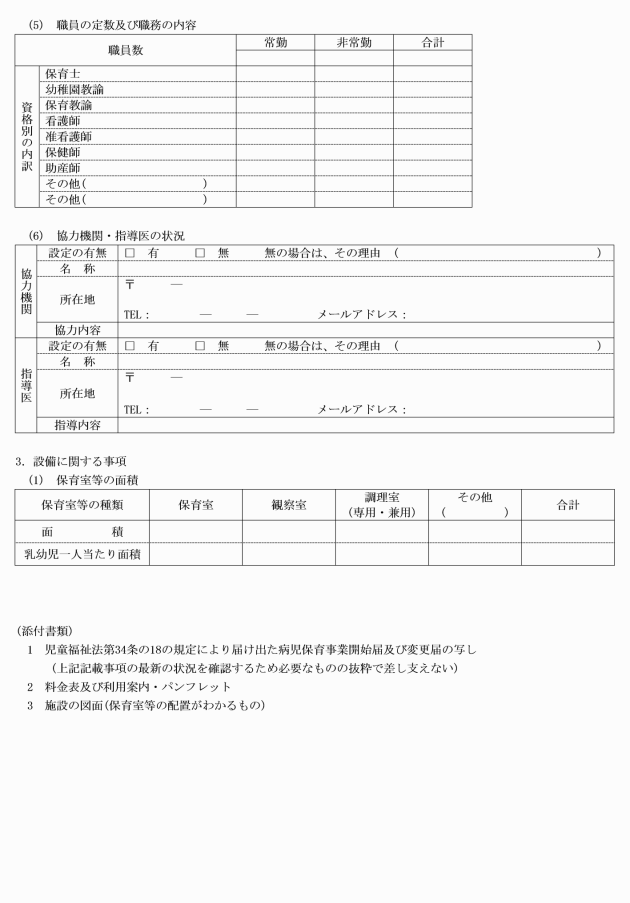

第40条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第58号)とする。

(子ども・子育て支援施設等の確認の変更の届出)

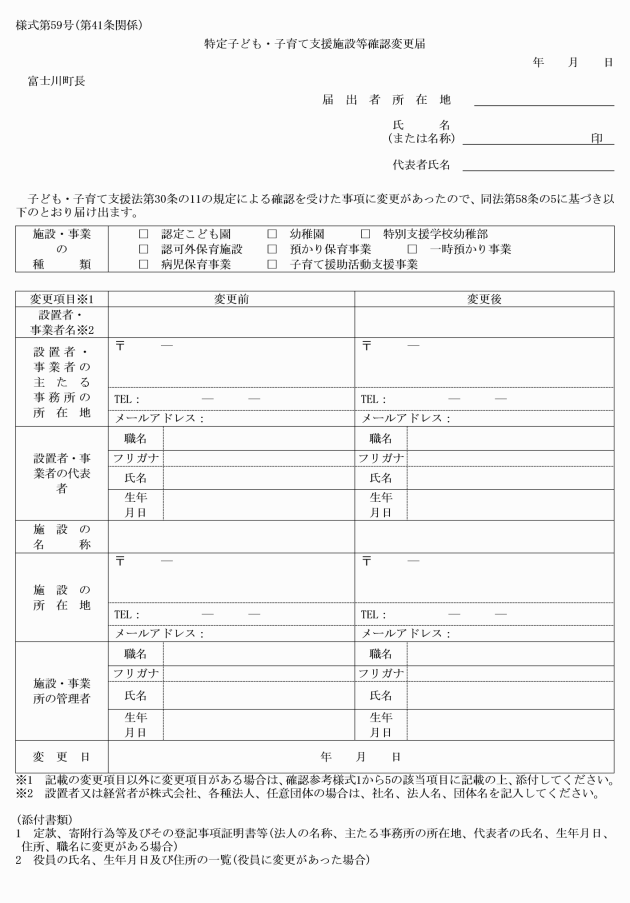

第41条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第59号)により行うものとする。

(子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)

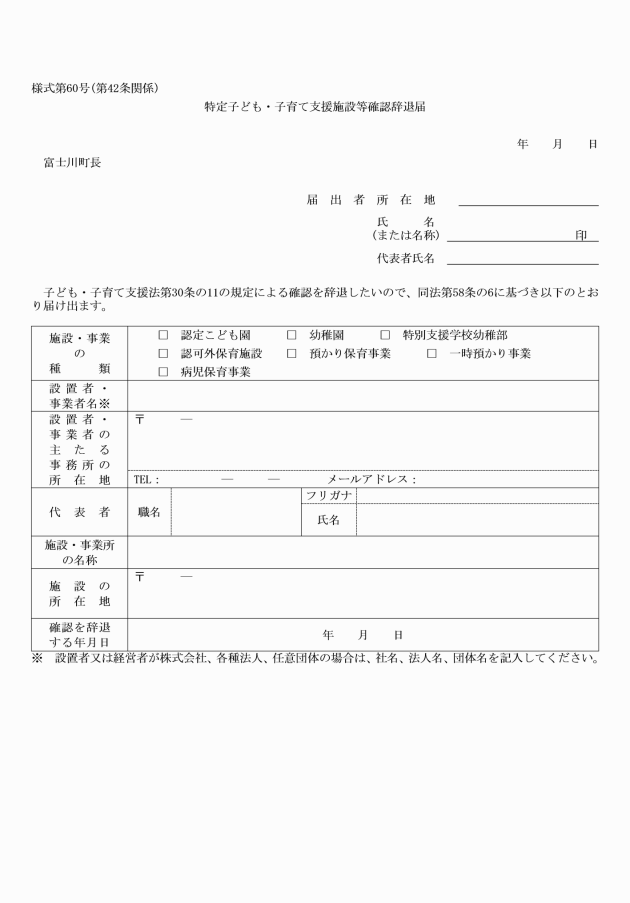

第42条 法第58条の6第1項の規定による事態は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第60号)により行うものとする。

第5章 雑則

(電磁的記録等)

第43条 記録、作成、保存その他これらに類するもののうち、この規則の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているものについては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)により行うことができる。

2 この規則の規定による書面等の提出、届出、提示、通知及び交付(以下「提出等」という。以下この条において同じ。)については、当該書面等の提出等に代えて、次項で定めるところにより、当該書面等の提出等を受けるべき相手方の承諾を得て、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下この条において同じ。)により行うことができる。

3 前項の規定により書面等の提出等を電磁的方法により行おうとするときは、あらかじめ、当該相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

5 第1項の規定により書面等の提出等が電磁的方法により行われたときは、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該書面等の提出等を受けるべき者に到達したものとみなす。

(委任)

第44条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(富士川町立保育所保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

2 富士川町立保育所保育の実施に関する条例施行規則(平成22年富士川町規則第58号)は、平成27年4月1日をもって廃止する。

附則(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年9月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年9月27日規則第5号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和2年9月24日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年9月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、8月2日から適用する。

附則(令和5年11月16日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

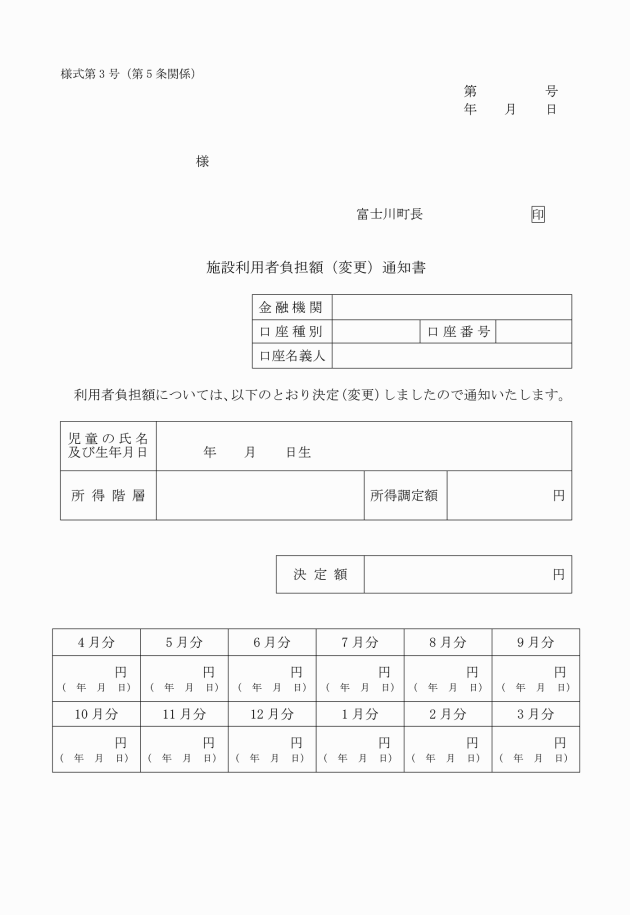

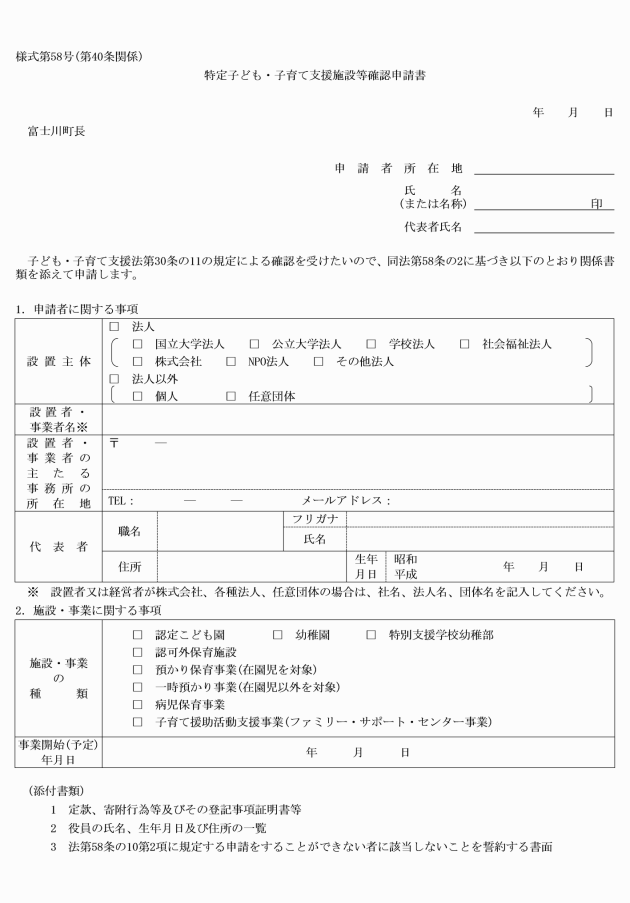

別表(第12条関係)

保育所利用調整基準

実施基準 | 両親、親族、入所児童等の状況 | 指数 | ||||

番号 | 類型 | 細目 | 適用 | 父親 | 母親 | |

1 | 家庭外労働 | 外勤 | 常勤 1か月120時間以上 | 事業所等に常時雇用されている者 | 10 | 10 |

パート勤務等 1か月48~120時間 | 時給、日雇い等の雇用形態で、常雇と比較して労働時間が短い者及びその他の不安定就労者であって、その従事時間の実態による | 9 | 9 | |||

自営 | 本人・専従者等 1か月120時間以上 | 居宅外で、主たる従事者である者又は主たる従事者に協力して従事している者 | 10 | 10 | ||

本人・専従者等 1か月48~120時間 | 居宅外で、主たる従事者である者又は主たる従事者に協力して従事している者 | 8 | 8 | |||

就労先確定 | 既に外勤等勤務先が内定した者(概ね2か月以降に就労予定) | 6 | 6 | |||

2 | 家庭内労働 | 自営 | 本人・専従者等 1か月120時間以上 | 主たる従事者である者又は主たる従事者に協力して従事している者 | 10 | 10 |

本人・専従者等 1か月48~120時間 | 主たる従事者である者又は主たる従事者に協力して従事している者 | 8 | 8 | |||

農業 | 面積50a 200日以上 | 日々農作業等に従事している者 | 4 | 4 | ||

面積30a 100日以上 | 3 | 3 | ||||

面積10a 50日以上 | 2 | 2 | ||||

内職 | 1日8時間以上 | 日々内職に従事している者 | 8 | 8 | ||

1日6時間以上 | 6 | 6 | ||||

1日4時間以上 | 5 | 5 | ||||

3 | 親のいない家庭 | 親のいない家庭、ひとり親家庭 | 死亡、行方不明、拘禁等の理由により、親がいない家庭 | 20 | 20 | |

4 | 保護者の出産、入院等 | 妊娠、出産 | 出産前2か月、出産後3か月 | 10 | ||

入院 | 疾病等により、概ね1月以上入院している者 | 10 | 10 | |||

自宅療養 | 常時臥床 | 疾病等により、概ね1月以上常時臥床している者 | 10 | 10 | ||

精神病、感染症 | 医師が長期加療、安静を要すると診断した者 | 9 | 9 | |||

自宅療養 | 医師が概ね1か月以上加療、安静を要すると診断した者 | 8 | 8 | |||

通院週3日以上 | 疾病は比較的軽症であるが、定期的に通院等を要する者 | 8 | 8 | |||

通院週上記以外 | 7 | 7 | ||||

身体障害等 | 1、2級 | 身体障害者手帳を所有する者及び同程度と判断できる者で、その障害の実態による | 10 | 10 | ||

3、4級 | 7 | 7 | ||||

5 | 同居親族等の介護、看護 | 入院付添い | 概ね1か月以上、親族の入院付添いに当たっている者 | 9 | ||

在宅内看護 | 親族の長期居宅療養等により介護に当たっている者 | 6 | ||||

障害者、要介護者の看護等 | 心身に障害のある親族の介護、通園、通勤、通学等に当たっている者 同居の高齢者等の介護に当たっている者 | 10 | ||||

6 | 生活保護 | 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 8 | ||

7 | 災害復旧 | 家庭の災害復旧 | 火災、風水害、地震等の災害で復旧に当たる場合 | 10 | ||

8 | 就学等 | 就学、職業訓練 | 学校等教育施設に就学、職業訓練をしている場合 | 8 | 8 | |

9 | 求職活動等 | 求職活動、起業準備 | 求職活動、起業準備を継続的に行っている場合 | 2 | 2 | |

10 | 虐待等 | 児童の虐待、配偶者の暴力 | 児童への虐待又は配偶者からの暴力のおそれがある場合 | 10 | ||

11 | 育休明け | 育児休業明け | 育児休業明けの場合 | 10 | ||

12 | 育休継続 | 育児休業中の継続利用 | 育児休業中に既に保育を利用している場合の継続利用 | 5 | ||

13 | 兄弟利用 | 兄弟姉妹の利用希望 | 兄弟姉妹が同一保育所の利用を希望する場合 | 7 | ||

14 | 小規模保育 | 小規模保育事業等の卒園児 | 小規模保育事業等の卒園した場合 | 7 | ||

15 | 失業 | 生計中心者の失業 | 生計中心者が失業し、就労の必要性が高い場合 | 7 | ||

16 | 障害 | 児童本人が障害を有する場合 | 身体障害、療育等の手帳の交付を受けている場合 | 8 | ||

(備考)

特別事情により、基準指数で判定ができない場合、保育所(園)で協議のうえ、決定をすることがあります。