○富士川町ファミリーサポート事業実施要綱

平成23年10月19日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、町内において育児の援助を受けたい者(以下「おねがい会員」という。)と育児の援助を行いたい者(以下「まかせて会員」という。)を会員として組織するファミリーサポート富士川(以下「センター」という。)を設立し、富士川町ファミリーサポート事業(以下「事業」という。)を実施することにより、安心して子どもを生み育てることができる環境の整備を図り、もって児童の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、富士川町とする。

2 センターの事務局は、富士川町子育て支援課かじかざわ児童センター内に置く。

(センターの業務)

第3条 センターの業務は、次のとおりとする。

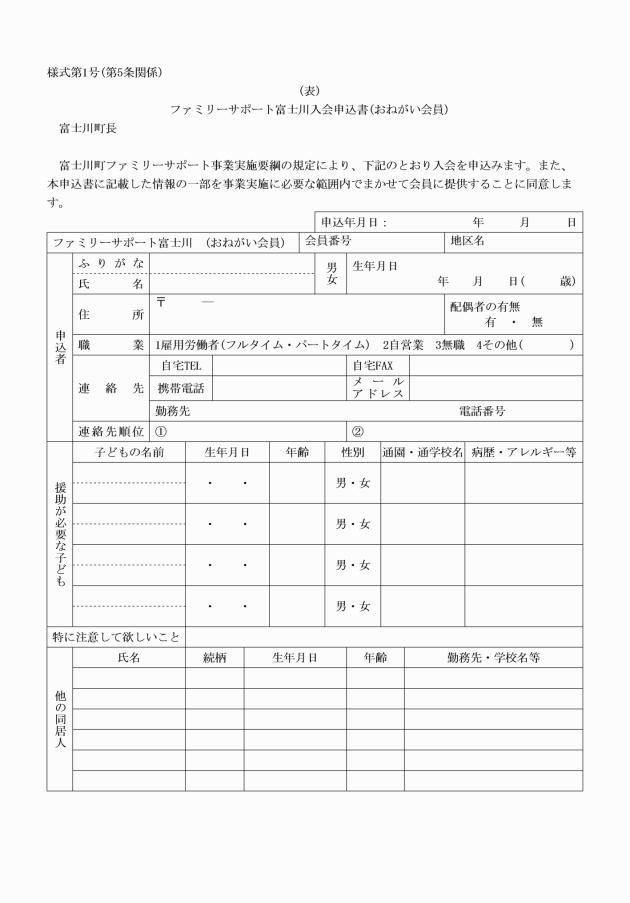

(1) おねがい会員及びまかせて会員(以下これらを「会員」という。)の募集、入会手続その他会員組織に関すること。

(2) 会員相互の育児に関する援助活動(以下「援助活動」という。)の調整に関すること。

(3) 援助活動に必要な講習会に関すること。

(4) 保育所、幼稚園、小学校、中学校その他の関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 事業の広報に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの事業の目的達成に必要と認めること。

(会員の資格)

第4条 おねがい会員になることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本町の区域内に居住し、又は通勤している者

ア おおむね生後3箇月から小学校6年生までの者

イ 中学校1年生から3年生までの者で、町長が必要と認めるもの

(3) 事業の目的を理解している者

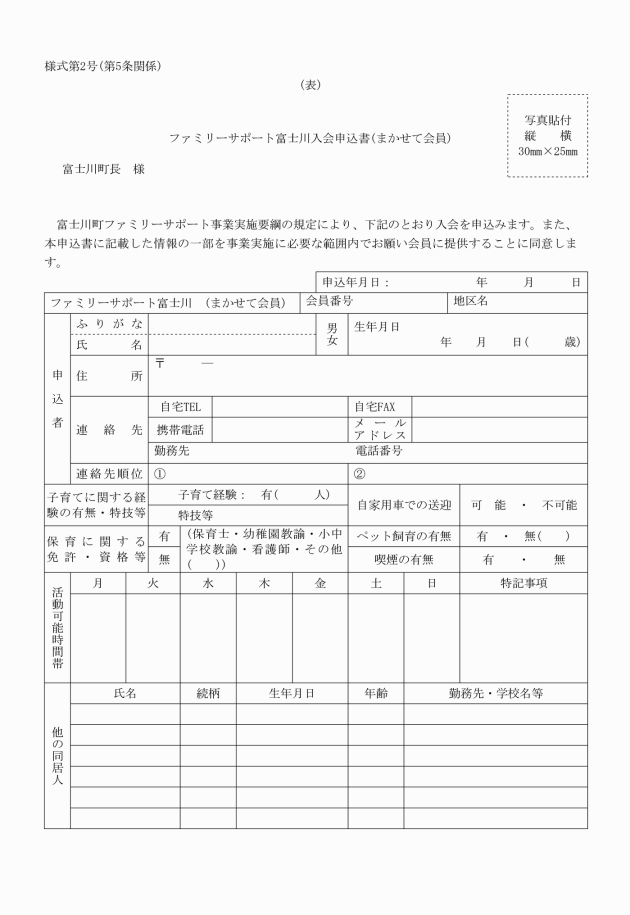

2 まかせて会員になることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本町の区域内に居住し、自宅で安全に子どもを預かることができる者

(2) 心身ともに健康で援助活動に理解と熱意を有し、積極的に援助活動を行うことができる者

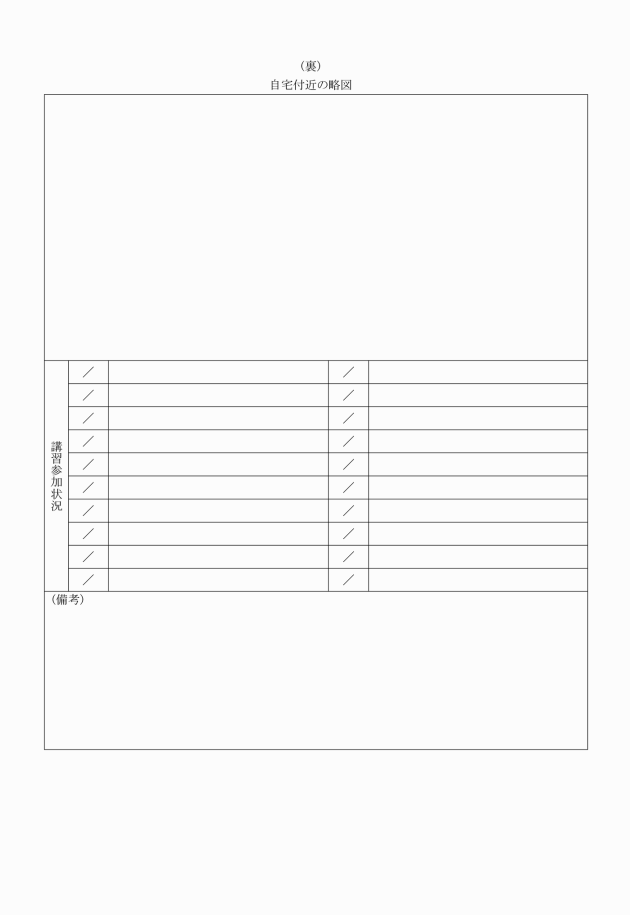

(3) センターが実施する講習会を受講できる者

(4) 事業の目的を理解している者

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、会員として適当と認めたときは、入会を承認するものとする。

4 第2項の規定により会員となった者は、ファミリー・サポート・センター補償保険に加入するものとする。

5 会員は、第1項の規定により提出した申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに町長に申し出なければならない。

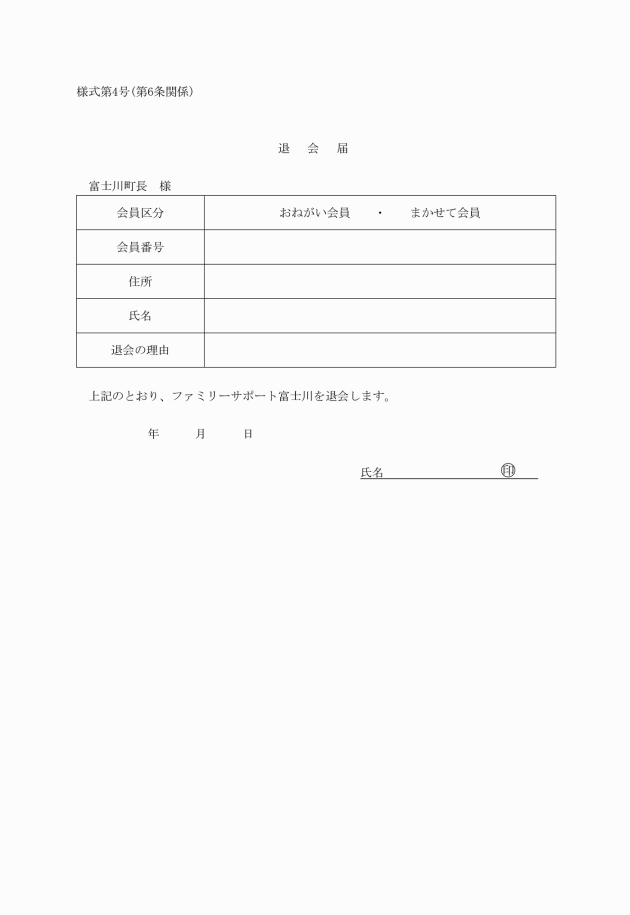

(退会)

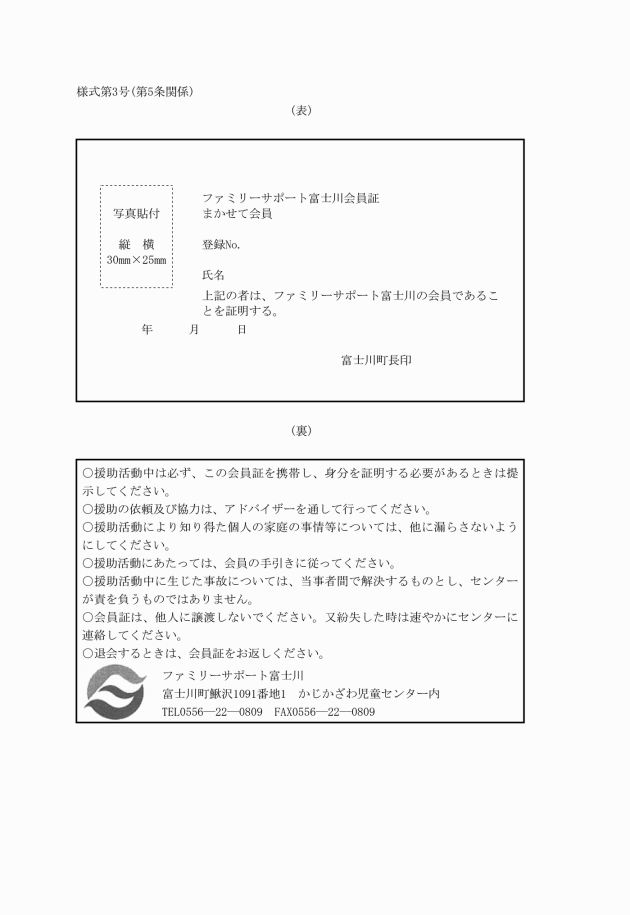

第6条 センターを退会しようとする会員は、退会届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 会員は、センターを退会したときは速やかに会員証を町長に返還しなければならない。

(会員の責務)

第7条 会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 援助活動により知り得た他人の家族の事情等について、プライバシーを侵害し、又は秘密を漏らしてはならない。退会した後も、また、同様とする。

(2) 援助活動を利用して物品の販売若しくは斡旋、宗教活動又は政治活動を行わないこと。

(3) 援助活動中の子どもの安全確保に努め、子どもに異常を認めたときは、状況に応じた適切な処置を行うこと。

(4) 援助活動中の事故による損害の賠償等については、当該活動の当事者間において解決すること。

(5) まかせて会員は、援助活動中、会員証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示すること。

(6) 複数の会員に対して、同じ時間帯に重複した援助活動を行わないこと。

(7) おねがい会員は、申込みをした援助以外の援助を要求しないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的に反する行為を行わないこと。

(アドバイザー)

第8条 町長は、事業を円滑に実施するため、センターにアドバイザーを置く。

2 アドバイザーは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 事業の内容の周知及び啓発に関する業務

(2) 会員の募集及び入会に関する相談又は助言並びに会員組織に関する業務

(3) 会員相互の援助活動の連絡調整に関する業務

(4) 会員に対する講習会等の開催に関する業務

(5) 会員間のトラブルへの助言等に関する業務

(6) 前各号に定めるもののほか、センターの事業の運営に必要な業務

3 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(援助活動の内容)

第9条 援助活動の内容は、次のとおりとする。

(1) 保育所、幼稚園、小学校、中学校等(以下「保育所等」という。)の開始時間前又は終了時間後に子どもを預かること。

(2) 保育所等が休みのときに子どもを預かること。

(3) 保育所等へ子どもの送迎を行うこと。

(4) 病気の回復期にあり、病院等における入院又は治療の必要はないが、集団生活が困難な子どもを預かること。

(5) 保護者の冠婚葬祭、病気、けが、通院、買物等の際に子どもを預かること。

(6) センターの求めに応じ、事業に関する会議(以下「ミーティング」という。)へ出席すること。

(7) その他会員の仕事と育児の両立のために必要な援助を行うこと。

2 子どもを預かる援助活動は、まかせて会員の自宅において行うものとする。ただし、会員間の合意がある場合は、この限りでない。

3 援助活動を行うことができる時間は、午前7時から午後10時までとする。

(援助活動の実施)

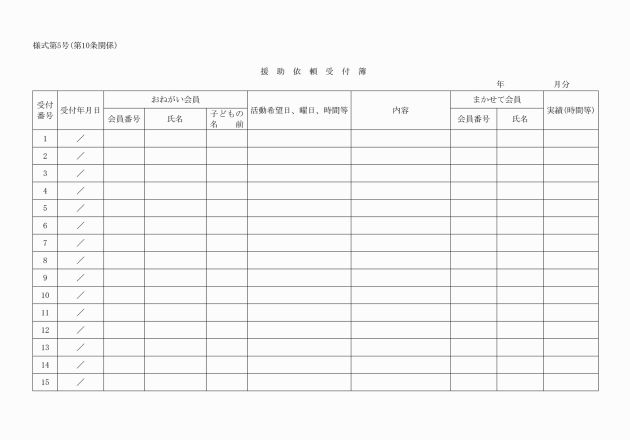

第10条 おねがい会員は、援助活動を必要とするときは、アドバイザーに対し、援助の申込みをするものとする。

3 おねがい会員及びまかせて会員は、事前に援助活動の内容等を十分協議の上、相互の合意と責任の下に援助活動を実施するものとする。

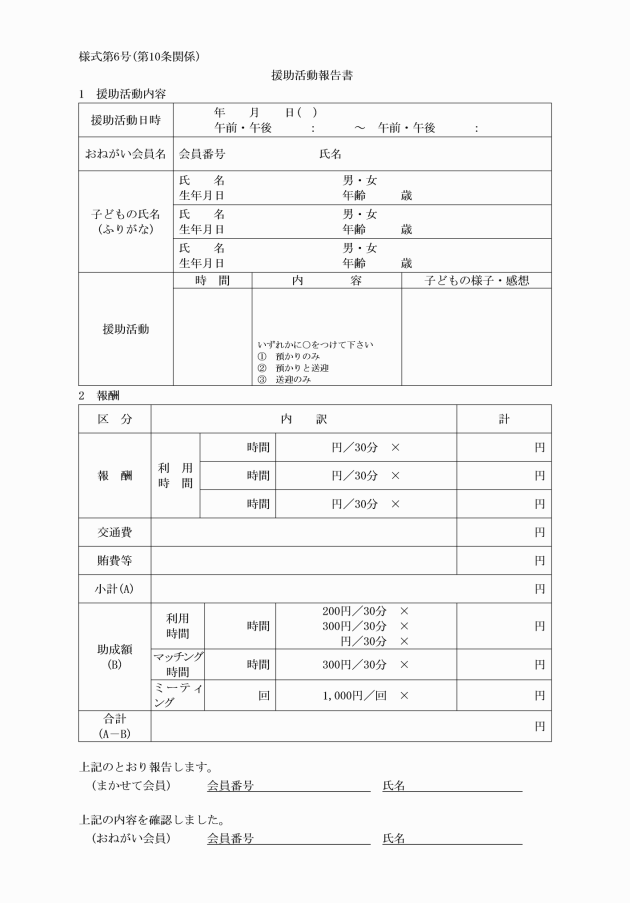

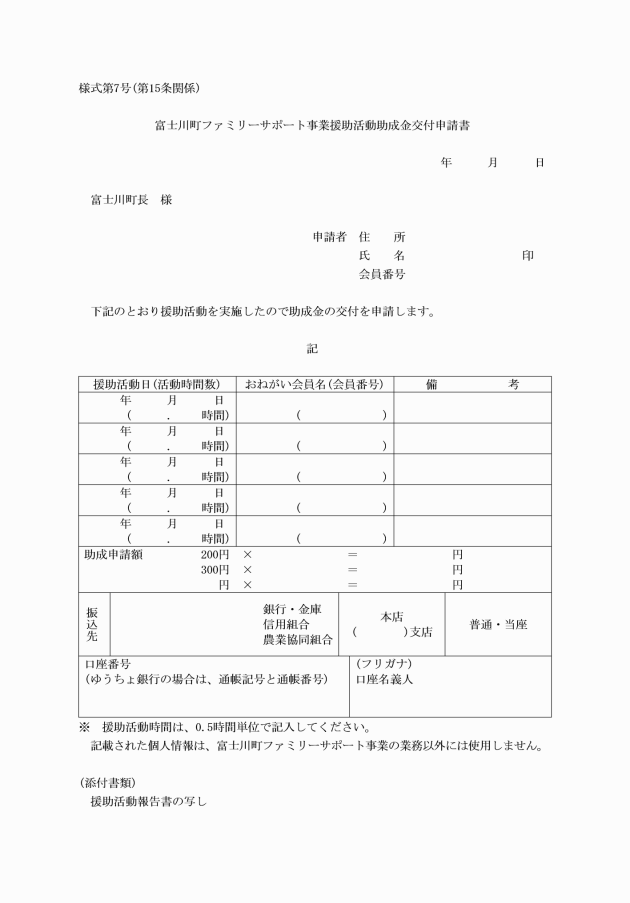

4 まかせて会員は、援助活動を実施したときは速やかに援助活動報告書(様式第6号)を作成し、おねがい会員の確認を受け、アドバイザーに提出しなければならない。

(報酬等)

第11条 おねがい会員は、援助活動を実施したまかせて会員に対し、当該活動終了後、速やかに別表に定める基準に従い報酬及び実費を支払うものとする。

(助成)

第12条 町長は、おねがい会員の負担を軽減し、利用を促進するため、前条の規定による報酬の一部を助成するものとする。

(助成対象者)

第13条 前条の助成を受けることができる者は、援助活動を実施したまかせて会員とする。

おねがい会員の区分 | 助成の額 |

町内在住者 | 200円/30分 |

町内在住のひとり親家庭の者 | 300円/30分 |

2 前項に規定するもののほか、まかせて会員とおねがい会員が面接(以下「マッチング」という。)をする場合及びまかせて会員がミーティングへ出席する場合は、全額助成をするものとする。

3 前項の規定により助成金の交付を決定したときは、申請者の指定する金融機関に口座振替の方法により速やかに当該助成金を交付するものとする。

5 おねがい会員は、第11条の規定によりまかせて会員に対し報酬を支払うときは、報酬の額から助成金の額を差し引いた額を支払うものとする。

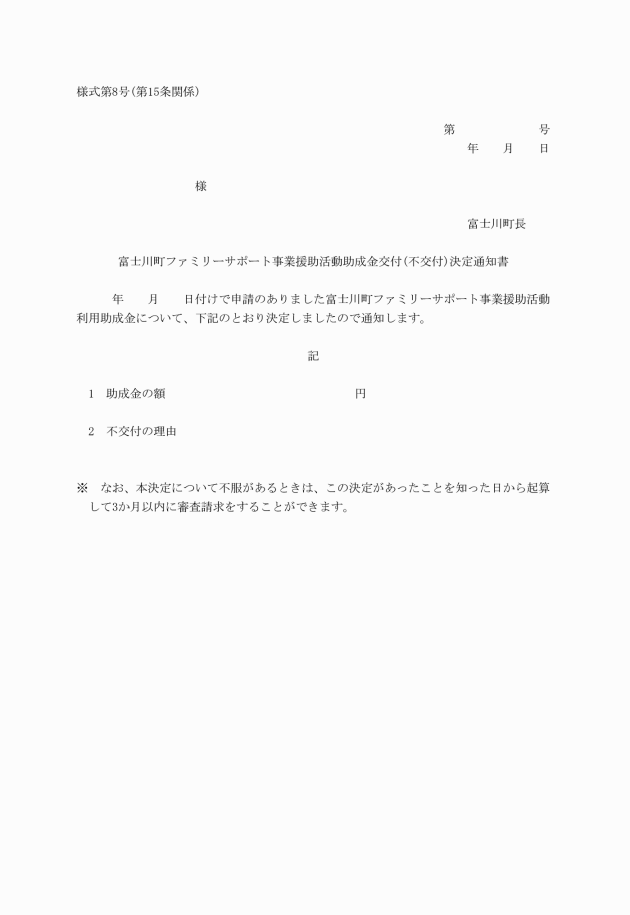

(助成金の返還)

第16条 偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた者があるときは、町長は、その者からその助成を行った金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委託)

第17条 町長は、センターの事業の円滑な運営を図るため、センターの事業を公益法人等に委託することができる。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成23年11月1日から施行する。

附則(平成27年3月30日告示第25号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日告示第25号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年6月30日告示第45号)

この告示は、平成28年9月1日から施行する。

附則(令和3年11月18日告示第60号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和5年2月15日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和5年11月16日告示第60号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

報酬等に関する基準

区分 | 報酬額 | ||

報酬額 | 月曜日から金曜日まで | 午前7時から午後7時まで | 400円/30分 |

午後7時から午後10時まで | 450円/30分 | ||

土曜日、日曜日、祝祭日及び特定日 | 450円/30分 | ||

病後児に対する援助活動 | 450円/30分 | ||

マッチング | 300円/30分 | ||

ミーティング | 1,000円/1回 | ||

交通費 | 公共交通機関又はタクシー | 実費 | |

自家用車(送迎等の援助活動があった場合に限る。) | 20円/km | ||

賄費等 | 食事、ミルク、おやつ、オムツ等(やむを得ず、まかせて会員が用意した場合に限る。) | 実費 | |

備考

1 特定日とは、8月13日から8月16日まで及び12月28日から翌年1月3日までの日をいう。

2 おねがい会員が援助活動の実施を取り消した場合は、次のとおりまかせて会員に報酬を支払わなければならない。

(1) 前日までに取り消した場合 無料

(2) 当日に取り消した場合 報酬額の2分の1の額

(3) 無断で取り消した場合 報酬額の全額

3 援助活動の時間が30分未満のときは、30分とし、30分以上1時間未満のときは、1時間とする。