○富士川町介護保険料の徴収猶予及び減免に関する要綱

平成22年3月8日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、富士川町介護保険条例(平成22年富士川町条例第135号。以下「条例」という。)第14条及び第15条に規定する保険料の徴収猶予及び減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の徴収猶予)

第2条 保険料の徴収猶予は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 条例第14条第1項第1号(第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産(以下「住宅等」という。)について著しい損害を受けたこと)に規定する損害金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が住宅等の価格の10分の2以上であること。

(2) 条例第14条第1項第2号(第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な傷害を受け、若しくは長期入院したことによりその者の収入が著しく減少したこと)、第3号(第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと)及び第4号(第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと)に規定する者について、生計中心者の当該年の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額と比較して10分の3以上の減少があること。

(保険料の減免対象者・減免額)

第3条 保険料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。なお、保険料の減額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(1) 条例第15条第1項第1号(第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、住宅等について著しい損害を受けたこと)に規定する損害金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が住宅等の価格の10分の2以上である者について、次の表の前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)の区分による割合を乗じて得た額を減免する。

前年中の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 | |

損害金額が10分の2以上10分の5未満のとき | 損害金額が10分の5以上のとき | |

基準所得金額未満であるとき | 2分の1 | 1分の1(全部) |

基準所得金額以上であるとき | 4分の1 | 2分の1 |

(基準所得金額とは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第4号に規定する基準所得金額をいう。以下同じ。)

(2) 条例第15条第1項第2号(第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な傷害を受け、若しくは長期入院したことによりその者の収入が著しく減少したこと)に規定する者について、生計中心者の当該年の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額と比較して10分の3以上減少があることをいい、次の表の前年中の合計所得金額の区分による割合を乗じて得た額を減免する。

前年中の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |

基準所得金額未満であるとき | 1分の1(全部) |

基準所得金額以上であるとき | 2分の1 |

(3) 条例第15条第1項第3号(第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと)に規定する者について、生計中心者の当該年の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額と比較して10分の3以上減少があることをいい、次の表の前年中の合計所得金額の区分による割合を乗じて得た額を減免する。

前年中の合計所得金額 | 減額の割合 |

基準所得金額未満であるとき | 2分の1 |

基準所得金額以上であるとき | 4分の1 |

(4) 条例第15条第1項第4号(第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと)に規定する者について、生計中心者の当該年の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額と比較して10分の3以上減少があることをいい、次の表の前年中の合計所得金額の区分による割合を乗じて得た額を減額する。

前年中の合計所得金額 | 減額の割合 |

基準所得金額未満であるとき | 2分の1 |

基準所得金額以上であるとき | 4分の1 |

(5) 条例第15条第1項第5号(前各号に掲げる場合のほか、町長が特に減免の必要があると認める者)に規定する者は、次のア及びイとする。

(ア) 本人の年間収入(保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る所得及びその年中の遺族年金、仕送り等を含む。)が老齢福祉年金額以下

(イ) 世帯の預貯金等の額が300万円以下

(ウ) 地方税法の規定による市町村民税算定に本人を扶養控除している者がいない

(エ) 資産等を活用してもなお生活が困窮している

(オ) 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の長期入所者ではない

イ 監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている者について、保険料を免除する。

(申請)

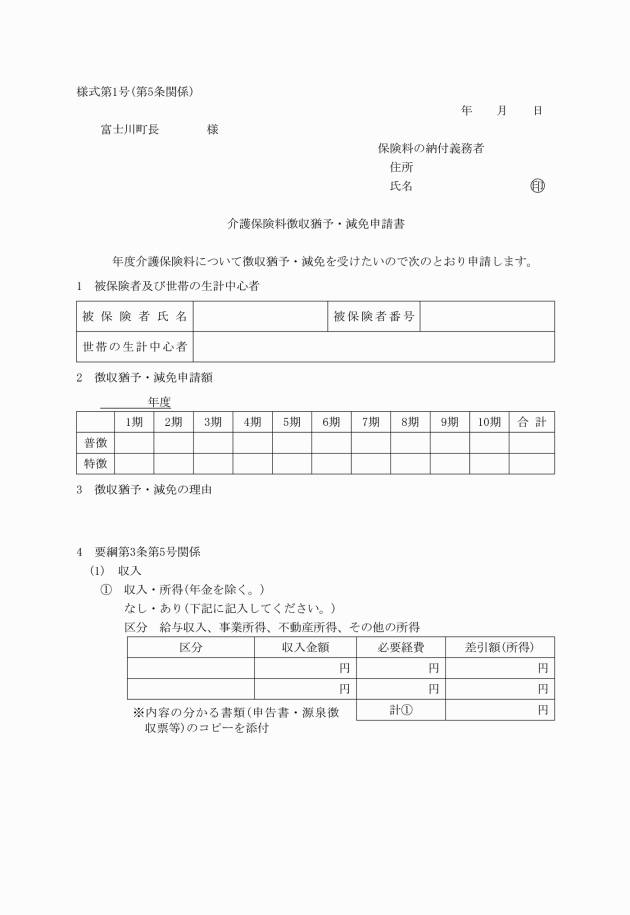

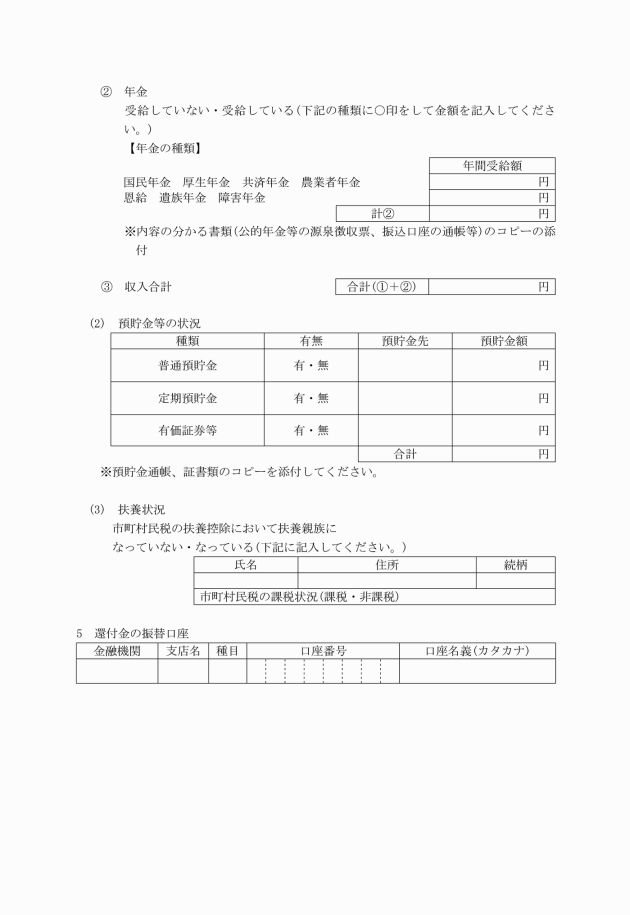

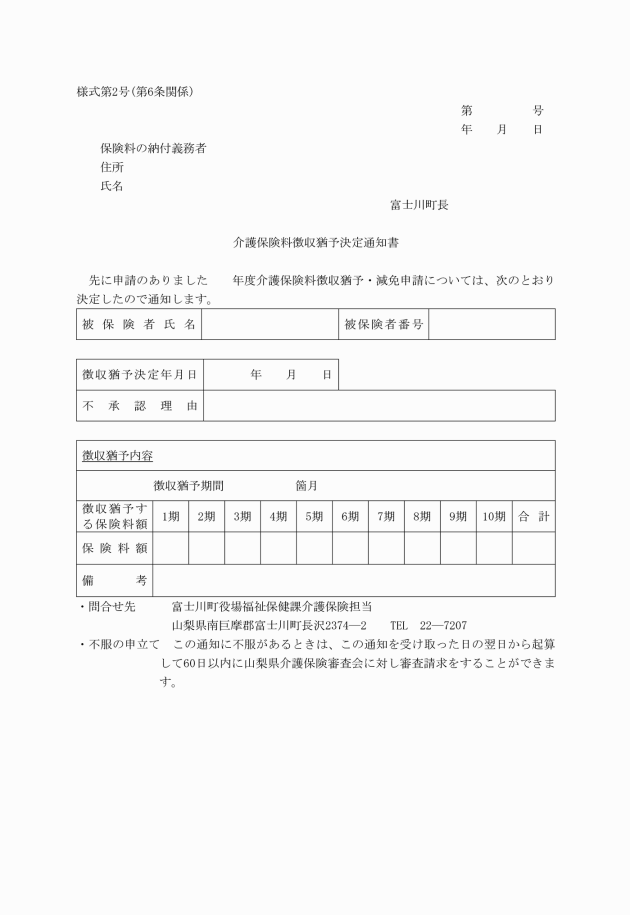

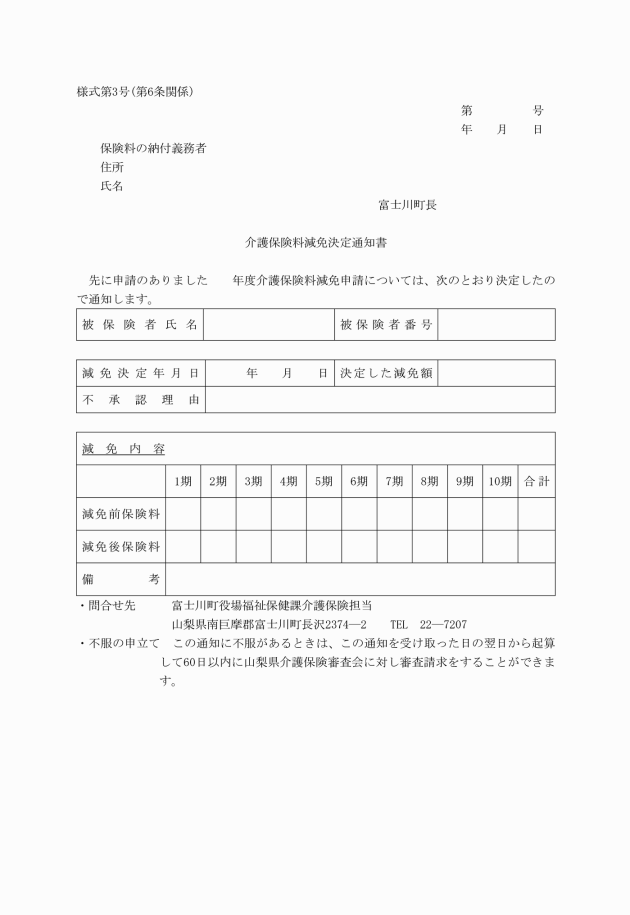

第5条 保険料の徴収猶予及び減免申請は、介護保険料徴収猶予・減免申請書(様式第1号)に町長が必要と認めるものを添えて、町長に申請しなければならない。

(減免額の変更)

第7条 町長は、前条の規定により減免の承認を受けた者が、保険料賦課根拠に変更が生じた場合には、変更後の納入通知書を交付するものとする。

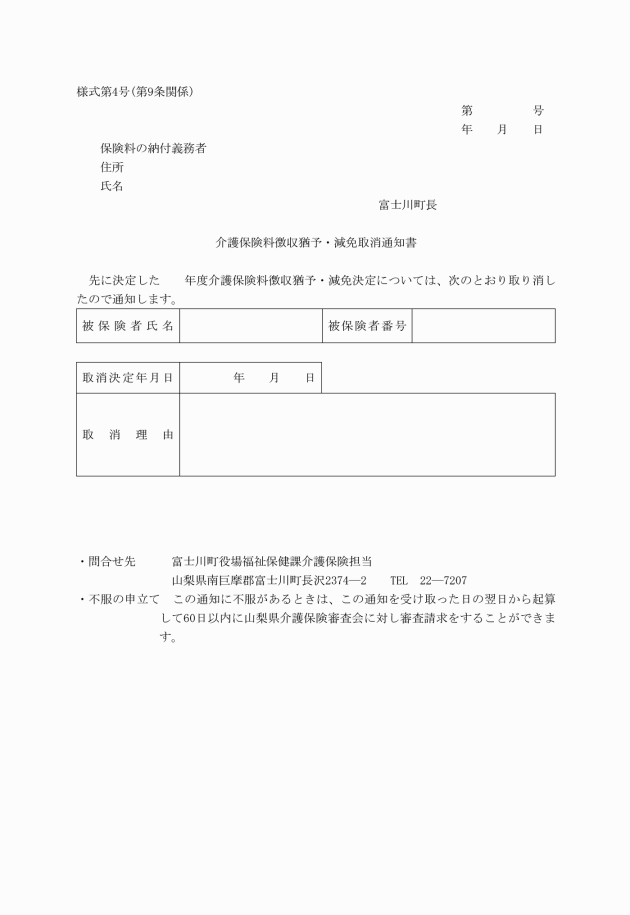

(徴収猶予及び減免の取消し)

第8条 町長は、介護保険料の徴収猶予及び減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、減免を取り消し、保険料を一時に徴収することができるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正行為によって当該措置を受けたとき。

(2) 徴収猶予及び減免の承認を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により減免することが不適当であると認められるとき。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の増穂町介護保険料の徴収猶予及び減免に関する要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(令和2年3月27日告示第19号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。