○富士川町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

平成22年3月8日

告示第9号

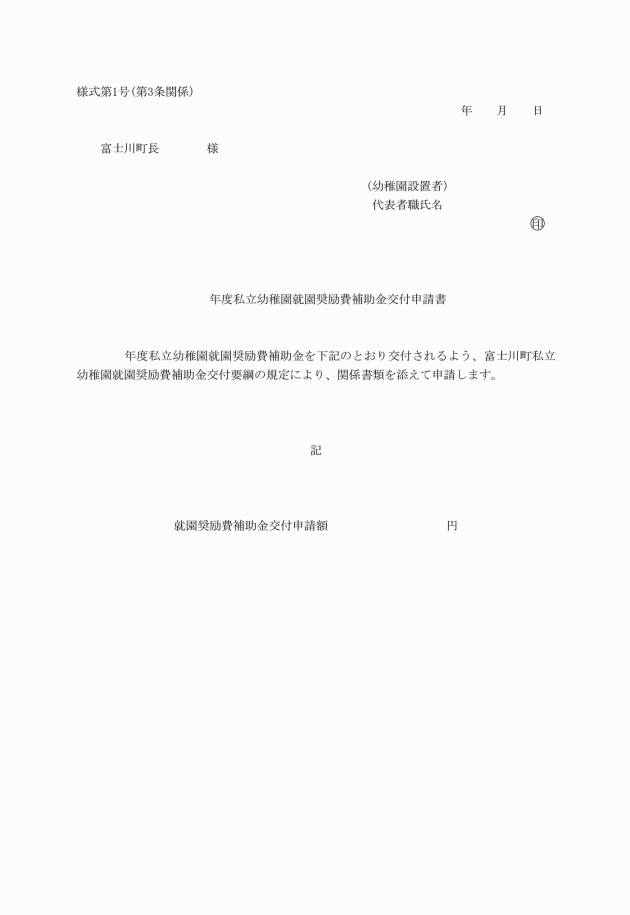

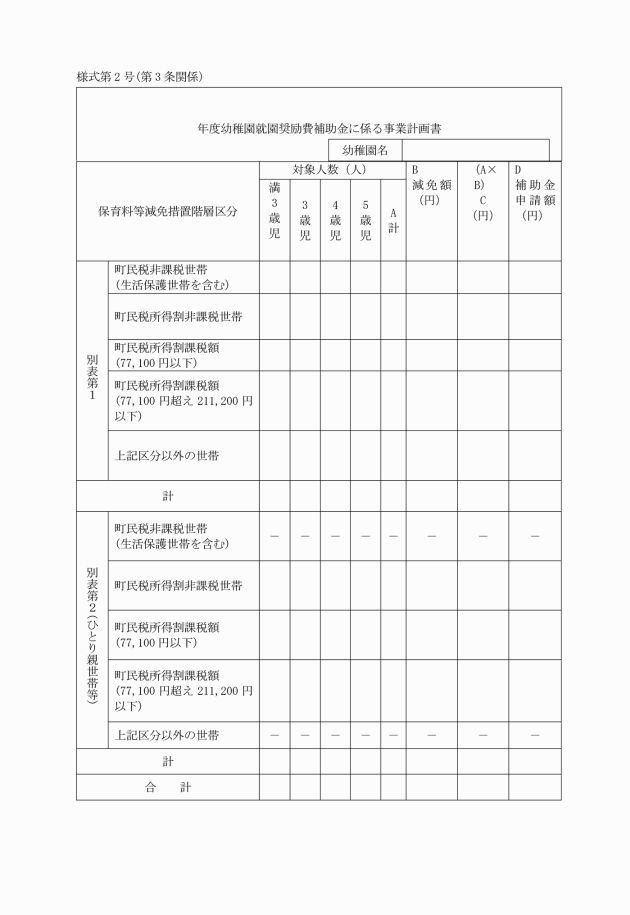

第1条 この告示は、私立幼稚園の設置者が保育料等の減免をする場合に、町が行う私立幼稚園就園奨励費補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

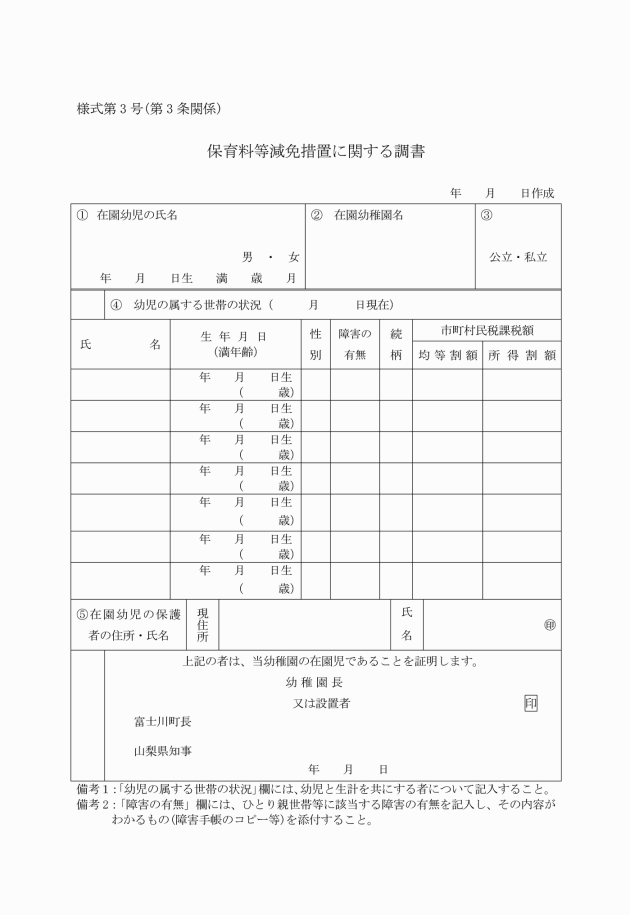

2 前項の保育料等減免措置に関する調書には、町民税の課税(非課税)証明書又は町民税の納税通知書を添付するものとする。ただし、生活保護法の規定による保護を受けている世帯にあっては、福祉保健課長の証明によって代えることができる。

第4条 教育委員会は、補助申請の提出を受けたときは、補助金の交付をするか否かを決定し、私立幼稚園の設置者に通知するものとする。

第5条 交付決定を受けた私立幼稚園の設置者は、減免措置の方法(注1)を12月29日まで(12月29日が休日に当たる場合は、その前日で町の機関が執務する日)に教育委員会に提出するものとする。

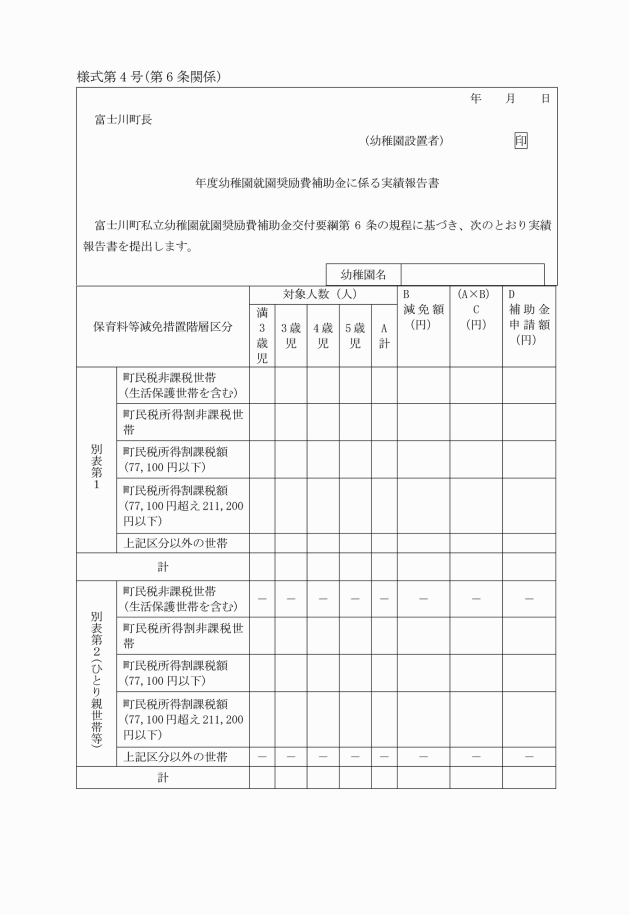

第6条 私立幼稚園の設置者は、減免措置を完了した後15日以内又は3月20日までのいずれか早い日までに幼稚園就園奨励費補助金に係る実績報告書(様式第4号)を教育委員会に提出するものとする。

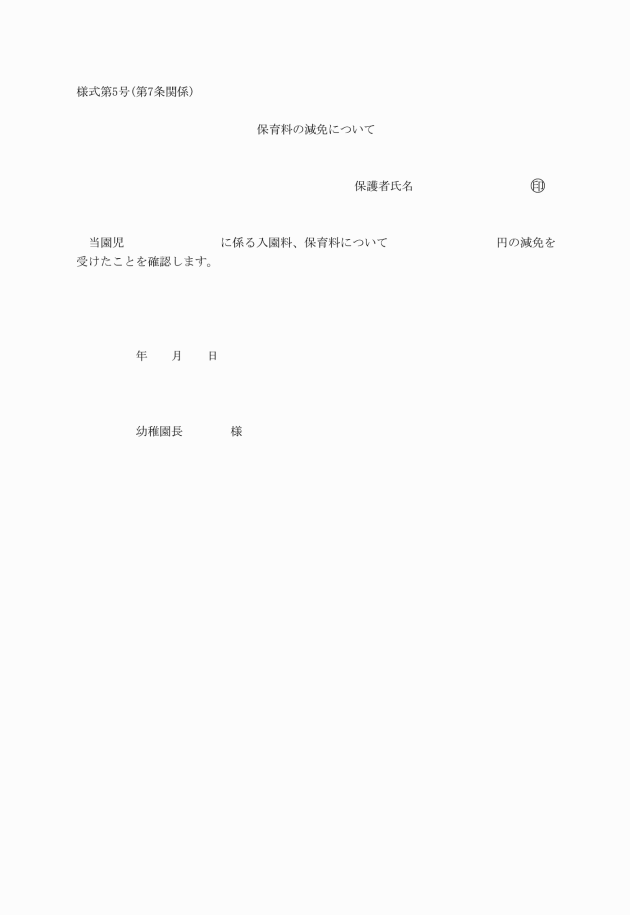

第7条 補助金の交付を受けようとする私立幼稚園の設置者は、入園料及び保育料の減免をしたことを明らかにした証拠書類(注2)を備えておかなければならない。

2 教育委員会は、補助金の事務処理上必要と認めるときは、前項の書類の提出を求めることができる。

注1 例えば、1月分の保育料を減免するか2学期以降の保育料を月割りで減免するなど、減免処置の具体的な方法を記入すること。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の増穂町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成21年増穂町要綱)又は鰍沢町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規程(昭和59年鰍沢町規程第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成23年5月23日告示第64号)

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

附則(平成24年5月25日告示第29号)

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

附則(平成25年5月25日告示第44号)

この告示は、平成25年6月1日から施行する。

附則(平成27年3月30日告示第20号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する

附則(平成28年3月31日告示第18号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月27日告示第25号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月23日告示第15号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月26日告示第15号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分 | 補助額(年額) | |||||

1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者 (第1子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者 (第2子) | 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児 (第3子以降) | 小学校1年生~3年生(第3階層以下の世帯は小学校1年生以上)の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者 (第2子) | 小学校1年生~3年生(第3階層以下の世帯は小学校1年生以上)の兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び小学校1年生~3年生(第3階層以下の世帯は小学校1年生以上)に兄・姉を2人以上有している園児 (第3子以降) | ||

第1階層 | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 308,000円 | ||||

第2階層 | 当該年度に納付すべき市町村民税非課税となる世帯 | 272,000円 | 308,000円 | 308,000円 | 308,000円 | 308,000円 |

当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | ||||||

第3階層 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 187,200円 | 247,000円 | 308,000円 | 247,000円 | 308,000円 |

第4階層 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円を超え211,200円以下の世帯 | 62,200円 | 185,000円 | 308,000円 | 185,000円 | 308,000円 |

第5階層 | 上記区分以外の世帯 | ― | 154,000円 | 308,000円 | 154,000円 | 308,000円 |

備考

1 世帯構成員中2人以上(園児と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。))に所得がある場合は、全ての者の所得割課税額の合計額とする。ただし、単身赴任者のように実際は居住が別の場合にあっては、経済的に出身世帯と一体性がある場合には、同一世帯として取り扱うものとする。

2 途中入退園及び休園により、保育料が登園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式を参考に減額して適用する。

上記の単価×(保育料の支払い月数+3)/15(100円未満を四捨五入)

3 保護者が実際に支払った入園料・保育料の合計額が補助限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。

4 所得割課税額については、住宅借入金等特別税額控除前の所得割課税額を用いて、所得階層区分を決定する。

5 補助対象経費となる多子計算については、小学生以上の生計を一にしている子の数を算入するものとする。

別表第2(第2条関係)

ひとり親世帯等の特例

区分 | 補助対象経費 | 補助限度額 | |||

第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |||

第2階層 | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | 入園料、保育料の合計額 | 308,000円 | ||

当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | |||||

第3階層 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 272,000円 | 308,000円 | ||

備考

1 ひとり親世帯等とは、ひとり親世帯、在宅障害児(者)のいる世帯又はその他の世帯のことをいう。

2 「ひとり親世帯」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129条)第6条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯をいう。

3 「在宅障害児(者)のいる世帯」とは、次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)

(5) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅の者に限る。)

4 「その他の世帯」とは、保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項の規定による要保護者を有する世帯等特に困窮していると町長が認めた世帯をいう。

5 世帯構成員中2人以上(園児と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。))に所得がある場合は全ての者の所得割課税額の合計額とする。ただし、単身赴任者のように実際は居住が別の場合にあっては、経済的に出身世帯と一体性がある場合には、同一世帯として取り扱うものとする。

6 途中入退園及び休園により、保育料が登園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式を参考に減額して適用する。

上記の単価×(保育料の支払い月数+3)/15(100円未満を四捨五入)

7 保護者が実際に支払った入園料・保育料の合計額が補助限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。

8 所得割課税額については、住宅借入金等特別税額控除前の所得割課税額を用いて、所得階層区分を決定する。

9 補助対象経費となる多子計算については、小学生以上の生計を一にしている子の数を算入するものとする。